ОТ «СКОРБНОГО ЛИСТА» ДО ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

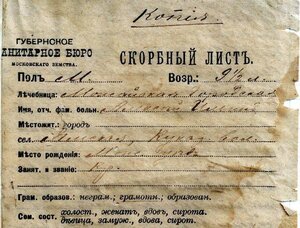

Недавно в коллекции нашего музея появился новый экспонат с названием «Скорбный лист». Искали мы его долго, и всё-таки нам повезло. Радостно делясь этой новостью с нашими друзьями, стало ясно, что его название у многих из них вызвало удивление, так как они о нем ничего не слышали. И тогда мы решили рассказать о нем подробнее и поделиться историей этого медицинского документа.

Записи о больных врачами, безусловно, велись и до Петра I. Но официальное упоминание о них впервые появилось в Морском уставе 1720 г., где доктор при флоте, помимо других обязанностей, «Должен разделять больных по местам, каждой болезни особливо по нумерам, для лучшей удобности в лечении, равным же образом и раненых разделять, и велеть лекарям держать каждому книгу, в которой записывать им больных, определенных им нумеров, которых болезни. Которые надлежит ему закреплять своею рукою, и должен писать на картах, или на толстой бумаге цедули, которую надобно прилепить к постели каждого больного о лекарствах, какие, которому, когда давать; а на других картах надлежит подписывать пищу, какую давать тем, которым не надлежит ординарная».

В 1762 г. Яков Фомич Монсей составил действовавшее много лет вместо устаревших медицинских разделов «Воинского устава» Петра I «Наставление служащим в полках, во флоте и других командах лекарям, как поступать при отправлении своей должности». В нем он особое внимание обращал на обязательное и тщательное ведение военными медиками «лазаретных книг» и «скорбных листов».

В военных госпиталях того времени докторами велась «палатная книга». Заводилась она ежемесячно и содержала список всех больных, остающихся в палате на первое число данного месяца. Из-за перевода больных в течение месяца из одной палаты в другую, ведение палатных книг часто вносило путаницу, было делом крайне трудным и неудобным, с большим количеством ошибок.

Летом 1806 года главный инспектор всей медицинской военной части Яков Васильевич Виллие посетил Московский военный госпиталь и обратил внимание на ведение «палатных книг». 5 июля 1806 года он подал на имя военного министра С.К. Вязмитинова служебную записку: «Я считаю как полезнейшим, так и удобнейшим вместо палатных книг ввести скорбные билеты…, на коих история болезни содержится порознь о каждом больном со времени прихода до выхода его из госпиталя и которые при переводе больных из одной палаты в другую передаются к другому ординатору, а потом о выздоровевших и умерших собираются в одно место по палатам и для хранения отсылаются в госпитальную контору». Я.В. Виллие предложил напечатать 200 сотни экземпляров формы заполнения «скорбного билета» и разослать во все госпитали. В первую очередь «скорбные листы» были введены в госпиталях Санкт-Петербурга и Кронштадта. А в Москве первые печатные истории болезни были введены в 1816 году.

Яков Фомич Монси (Джеймс Моунси, James Mounsey) (1710 – 1773) – последний архиятр (главный, старший врач) Российской империи, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны и императора Петра III, организатор военной медицины в России.

Баронет Я́ков Васи́льевич Ви́ллие, Виллье (при рождении Джеймс Уайли; англ. Sir James Wylie, Bart., иногда также Виллие 1-й; 20 ноября 1768, Кинкардин-он-Форт, Шотландия – 2 марта 1854, Санкт-Петербург) – военный врач, лейб-хирург российского императорского двора, организатор военно-медицинского дела в российской армии; действительный тайный советник (1841). В 1808–1838 гг. президент Медико-хирургической академии. Более 20 лет он собирал и хранил 40 томов историй болезней всех наблюдавшихся им больных; при эвакуации из Москвы в 1812 г., оставив свою большую библиотеку, он взял их с собой и говорил: «Печатные книги везде можно найти, а историй болезней нигде».

Привлечение новых архивных материалов Поддубным Михаилом Викторовичем, однако, позволяет по-иному трактовать этот эпизод. Согласно документам Российского государственного военно-исторического архива, инициатива введения скорбных билетов принадлежала не Я.В. Виллие, а старшему доктору Московского госпиталя Карлу Стюарту, в рапорте от 14 мая 1806 г. жаловавшемуся начальству на «многочисленность в госпитале больных» и просившему разрешения «палатные книги, писанием коих ординаторы более озабочены, чем самым лечением, приказать оставить, а исправлять только имеющиеся при каждом больном скорбные билеты». Это обращение было поддержано рапортом в Медицинский департамент от 22 мая 1806 г. генерал-штаб-доктора Н. К. Карпинского. На оба рапорта 23 мая последовала резолюция Я.В. Виллие о том, что по предложенному вопросу он «будет иметь особое мнение». «Мнение» Я.В. Виллие последовало спустя более месяца в рапорте военному министру от 5 июля 1806 г., где он отметил, что «в Московских госпиталях сверх сих книг держатся при постели каждого больного особые листы (скорбными билетами называемые), в которые то же самое записывается, что и в палатную книгу». Поскольку при переводе пациентов из одной палаты в другую вести палатную книгу оказывалось затруднительным, Я.В. Виллие просил отменить ведение палатных книг, заменив их скорбными билетами. Доклад военного министра по этому вопросу был одобрен 20 августа 1806 г. императором Александром I (на записке имеется примечание С.К. Вязмитинова: «Императорское Величество одобрить соизволил 20 августа 1806 года») и с этого момента, как считают ряд авторов, в России появилась формализованная история болезни.

По мнению других историков медицины, нет достаточных оснований относить время появления истории болезни в качестве официального документа к 1806 г., так как и до этой даты та же самая информация о пациенте в обязательном порядке фиксировалась в палатной книге.

В преамбуле своего рапорта Я.В. Виллие ссылается на то, что палатные книги ведутся на основании Госпитального регламента, т. е. Генерального регламента о госпиталях и о должностях, определенных при них докторов и прочих медицинского чина служителей ... (1735 г.).

Действительно, во второй главе этого регламента, определяющего на протяжении большей части XVIII столетия распорядок госпитальной жизни, указывается, что госпитальный доктор должен «также подлекарей и учеников заставлять, чтоб каждый из них болезни и пользование их порядочно у себя записывал, дабы оные впредь к пользе своей прислуживаться могли, и видно б было, как больного лечили». Об этом же упомянуто и в следующей главе, посвященной должности главного лекаря: «А лекарям или подмастерьям держать каждому книгу, в которых записывать им больных, определенных им номеров, которых болезней, и какие медикаменты от доктора тем больным определены ...».

В более раннем уставном документе – Регламенте о управлении Адмиралтейства и верфи (1722 г.), главы 47-52 которого регулировали деятельность военно-морских госпиталей России, также находим указание докторам о фиксации записей о больных: «Велеть лекарям держать каждому книгу, в которой записывать им больных определенных им номеров, которых болезней, которые надлежит ему закреплять своей рукой, и должен писать на картах или на толстой бумаге цидули, которые надобно прилепить к постели каждого больного о лекарствах, какие которому когда давать».

Наконец, в Уставе морском (1720 г.) подраздел «О лекаре» обязывает его «записывать повседневно в табель имена больных и их болезней, и сколько какого лекарства кому даст». С 1720 г. в военно-лечебных учреждениях России лекари и подлекари вели записи о больных, которые можно считать первыми формами истории болезни, постепенно усложнявшимися на протяжении XVIII века.

В начале XIX в. ведение палатных книг было упразднено. Таким образом, скорбный лист остался единственным документом, который фиксировал историю болезни пациента. Затем на протяжении всего XIX в. в медицинском сообществе велись дискуссии о структуре скорбных листов, их статусе и функционале для врача и пациента. Официальное утверждение формы скорбного билета в 1806 г. не означало, что на протяжении XIX столетия она оставалась неизменной. В совершенствование истории болезни как важного медицинского документа внесли вклад выдающиеся российские клиницисты М.Я. Мудров, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов и др. Ведение историй болезни преподавалось на медицинских факультетах. Истории болезней становились частью учебной практики молодых врачей. С увеличением числа пациентов необходимость в фиксировании информации только росла. В итоге, благодаря влиянию практикующих ученых-медиков, к концу XIX в. ведение скорбного листа стало повсеместным и обязательным во всех лечебных учреждениях.

Следующей опорной датой в истории данного документа стал 1927 год, когда Наркомздрав РСФСР разработал единую форму истории болезни. Так, скорбный лист стал официальной частью политики здравоохранения Советского государства.