Кафедра анатомии человека ИАМ

Кафедра анатомии отсчитывает свою историю с 1906 г. – с момента её создания на медицинском факультете МВЖК при деятельном участии заслуженного профессора анатомии Московского университета Дмитрия Николаевича ЗЁРНОВА. Д.Н. Зёрнов был выдающимся анатомом, известным, в частности, обширным «Руководством по описательной анатомии человека», которое около полувека являлось основным пособием для студентов и переиздавалось 14 раз. По совместительству Д.Н. Зёрнов возглавил кафедру нормальной анатомии этих курсов, которая работала в специально для нее построенном анатомическом корпусе с моргом, секционными залами и лекционной аудиторией. Позднее в 1928 г. корпус был надстроен и использовался кафедрой анатомии до 1985 г. Сотрудники кафедры большое внимание уделяли наглядности учебного процесса, много работали над приготовлением анатомических препаратов, часть которых составила позднее первые коллекции анатомического музея кафедры.

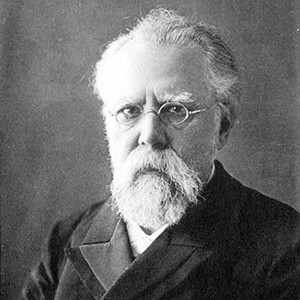

(1843-1917)

Заведующий кафедрой анатомии с 1869 г.

Выдающийся русский анатом, ученик А.И. Бабухина и И.М. Соколова. В 1865 г. окончил Московский университет.

В 1867 г. защитил диссертацию "О микроскопическом строении хрусталика человека и позвоночных животных".

С 1869 г. заведовал кафедрой анатомии Московского университета.

Был одним из организаторов Московских высших женских курсов, на которых читал лекции по анатомии. Известен своими исследованиями по анатомии центральной нервной системы и органов чувств у человека и животных. Описал изменчивость борозд и извилин большого мозга. Выступал против реакционной теории Ч. Ломброзо "Критический обзор анатомических оснований криминальной теории Ломброз" (1896).

Является автором руководства по описательной анатомии человека. В этом руководстве Зерновым была введена международная Базельская номенклатура.

В 1917 г. кафедру возглавил ученик и последователь Д.Н. Зёрнова – профессор Александр Александрович ДЁШИН. Под руководством А.А. Дёшина кафедра нормальной анатомии постепенно оформилась к 1930-м годам как полноценное научно-педагогическое подразделение. В ее составе работали опытные педагоги В.П. Савенков, О.В. Яхонтова, А.Г. Коротаева, И.Ш. Мелик-Пашаев, О.Д. Денисова, А.В. Кузьмина-Преградова, А.Э. Динцер, А.К. Нечаева-Дьяконова, С.В. Никольская и др. При жизни А.А. Дёшина через кафедру прошли более 20 тысяч будущих врачей.

(1869-1945)

Заведующий кафедрой анатомии в 1917-1945 гг.

Родился в 1869 г. в с. Кипель Лихвинского уезлда Калужской губернии, в 1893 г. завершил обучение на медицинском факультете Московского университета.

В 1984 г. работал врачом переселенческой больницы в Тюмени. В 1895 г.-сверхштатный прозектор на кафедре топографической анатомии университета. В 1896-1897 гг. был в научных командировках во Франции (Монпелье, Париж), позднее работал прозектором, в 1903 г.-приват-доцентом на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Новороссийского университета. Участник русско-японской войны. С 1908 г.-преподаватель нормальной анатомии Высших женских курсов. Во время первой мировой войны до 1916 г. работал хирургом во фронтовых госпиталях. С 1917 г.-профессор, заведующий кафедрой нормальной анатомии 2-го МГУ, возникшего на базе Высших женских курсов, медицинский факультет которого выделился в качестве 2-го Московского медицинского института. Заведовал кафедрой нормальной анатомии 2-го ММИ по 1931 г. После ее разделения возглавлял кафедру нормальной анатомии лечебного факультета 2 МГМИ до своей смерти в 1945 г.

В 1901 г. защитил докторскую диссертацию «Анатомия пупочной области применительно к развитию так называемых пупочных грыж».

Участвовал в переиздании «Руководства по описательной анатомии человека» Д.Н. Зернова (1938), приложив к нему статью «Краткий очерк учения о проводящих путях спинного и головного мозга и о вегетативной нервной системе».

В 1931 г., после создания во 2-м МГМИ педиатрического факультета, кафедра была разделена. Кафедру лечебного факультета до 1945 г. продолжал возглавлять А.А. Дёшин. Кафедру педиатрического факультета принял профессор Петр Петрович ДЬЯКОНОВ. Помимо учебного процесса на двух основных факультетах – лечебном и педиатрическом, где обучалось 1 600 человек, кафедры работали со студентами вечернего факультета, заочного отделения и недолго просуществовавшего физкультурного факультета. В преподавание активно вводились элементы сравнительной, возрастной, типовой анатомии, данные из медицинской практики, что значительно обогащало учебный процесс и придавало особую глубину анатомическим знаниям студентов.

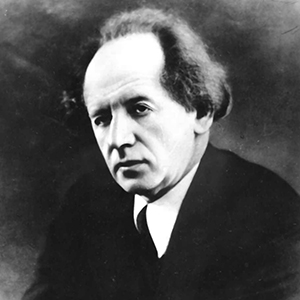

(1882-1953)

Заведующий кафедрой анатомии педиатрического факультета в 1931-1953 гг.

Родился в 1882 г. в г. Орле. В 1907 г. окончил медицинский факультет Московского университета, затем работал земским врачом в Тверской губернии. В 1908-1911 гг.-помощник прозектора на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии университета, а позднее-аналогичной кафедры Московских высших женских курсов. Одновременно работал в бактериологическом институте им. Габричевского. В 1914 г. перешел на кафедру нормальной анатомии ВЖК. Первую мировую войну провел в составе комиссии по лагерям военнопленных. В 1918 г.-заведующий биологическим отделением института им. Эрисмана, в 1919 г.-прозектор кафедры оперативной хирургии Московской высшей медицинской школы-филиала МГУ при Первом коммунистическом красноармейском госпитале. С 1920 г.-профессор этой кафедры и по совместительству заведующий кафедрой анатомии Ярославского государственного университета (до 1925 г.), позднее (по 1931 г.)-старший научный сотрудник, заведующий Антропологическим отделом Биологического института им. К.А. Тимирязева. В 1931 г. возглавил кафедру нормальной анатомии только что организованного при 2-м Московском медицинском институте первого в мире педиатрического факультета, которой он заведовал до смерти в 1953 г.

Докторскую диссертацию «Значение червеобразного отростка с точки зрения развития его» защитил в 1916 г.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1945).

Автор около 100 научных работ, в основном, бактериологического, анатомо-хирургического, анатомо-биологического, антропологического характера. Одним из первых начал изучение профессиональных особенностей, в частности, опорно-двигательного аппарата. Известен также монографиями "Краткий курс анатомии и физиологии человека" (1927, 1931), "Проводящие пути головного и спинного мозга" (1936, 1946). Подготовил ряд работавших и работающих в Москве анатомов.

В течение двух лет кафедра продолжала учебную работу в эвакуации на базе Омского государственного медицинского института. С января 1942 г. здесь велось и обучение студентов Объединенного Московского медицинского института. Часть сотрудников кафедры оказалась на фронте. В первые недели и месяцы войны на фронт ушли ассистенты А.С. Белопольский, П.П. Лощаков, аспиранты В.Д. Маринцова (Захаренко), Г.А. Савич, старший лаборант Н.А. Веселов, лаборант О.И. Суслова. В боевых действиях и работе медицинских подразделений армии принимал участие и ряд будущих сотрудников кафедры, позднее сыгравших большую роль в дальнейшем развитии кафедрального коллектива. Среди них – С.Ю. Фидрус, А.С. Гусев, В.Г. Владимирова, В.П. Винникова, В.В. Куприянов.

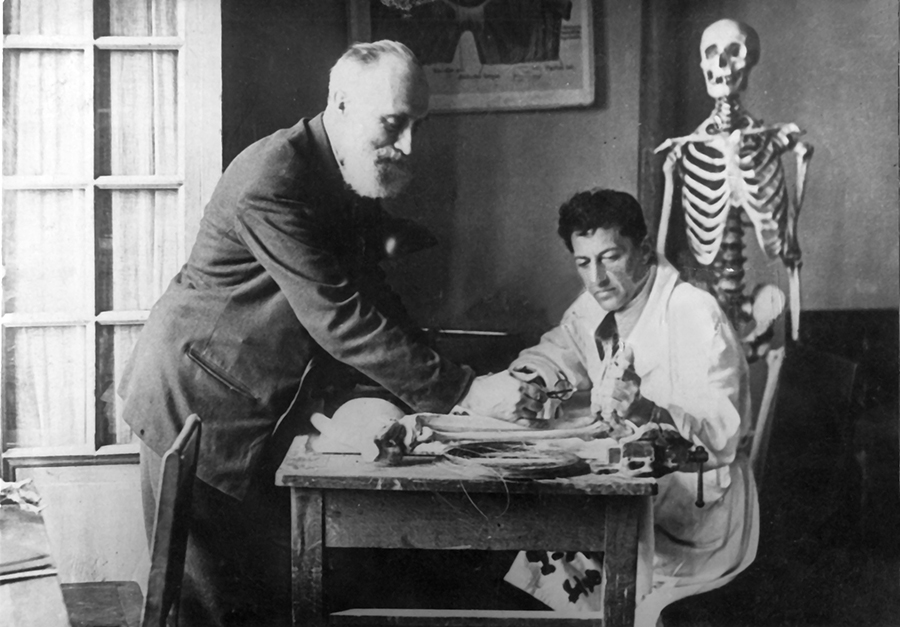

Д.Н. Зернов и А.А. Дешин со слушательницами МВЖК, 1913 г.

Анатомический музей кафедры

Коллектив кафедры, 1940-е годы

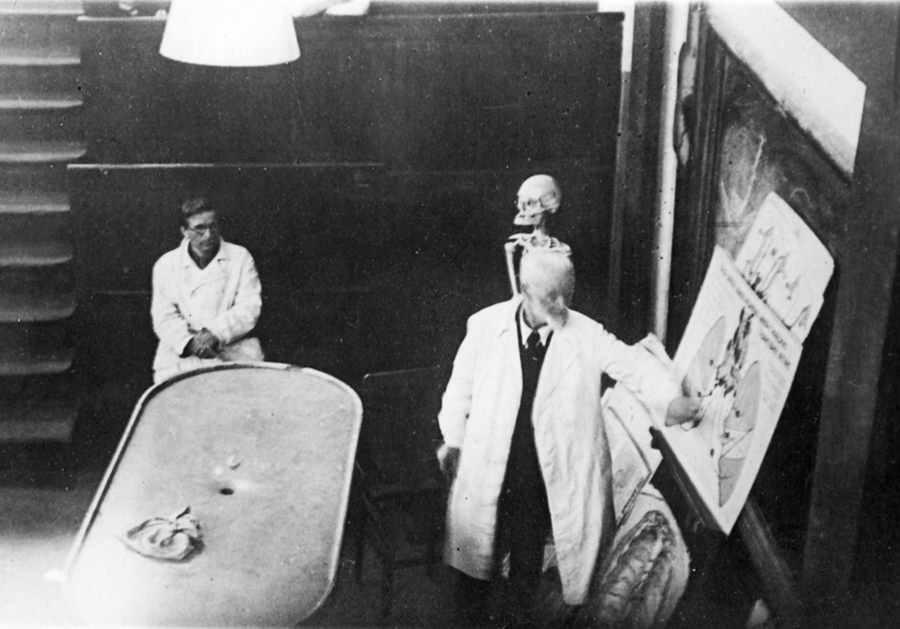

Профессор П.П. Дьяконов читает студентам лекцию в аудитории анатомического корпуса 2 МГМИ

Профессор П.П. Дьяконов дает рекомендации по подготовке костных препаратов для практических занятий (1940-е гг).

Профессор А.А. Дешин читает лекцию в аудитории анатомического корпуса 2 МГМИ.

В пред- и послевоенные годы коллектив кафедры нормальной анатомии лечебного факультета 2-го МГМИ под руководством А.А. Дёшина, а позднее – профессора В.Н. Терновского, изучал в основном структуру компонентов мозга и их кровоснабжение, в т.ч. с помощью усовершенствованных сотрудниками методов тонкого препарирования мозга расщеплением мозгового вещества (С.Б. Дзугаева) и одномоментной полихромной инъекции сосудов. Так были исследованы ассоциативные и проекционные связи ряда нервных центров, кровоснабжение зрительного бугра хвостатого, красного, зубчатого ядер и пр. Сам А.А. Дёшин известен, кроме того, написанным им разделом «Краткий очерк учения о проводящих путях спинного и головного мозга и о вегетативной нервной системе», дополнившим 13-е издание «Руководства по описательной анатомии человека» Д.Н. Зёрнова (1938). Кафедра анатомии педиатрического факультета 2-го МГМИ во главе с П.П. Дьяконовым работала над профилизацией анатомии человека для будущих педиатров, а в научном плане изучала макро-микроскопическое строение стенок сосудов разных типов и бассейнов (венечных, сонных и легочных артерий, артерий конечностей, крупных вен), развивая идеи своего руководителя в аспекте динамической анатомии.

В 1953 г., после смерти П.П. Дьяконова, кафедры обоих факультетов были объединены. Общий коллектив возглавил академик АМН СССР, профессор В.Н. ТЕРНОВСКИЙ – последователь школы П.И. Карузина, ранее руководил кафедрой анатомии Казанского университета, отделом анатомии Института нормальной и патологической морфологии АМН. Он известен работами по вегетативной нервной системе (вместе с Б.Н. Могильницким он создал первую отечественную монографию по этой проблеме), ангиологии. В.Н. Терновский как редактор и научный комментатор участвовал в издании переведенных на русский язык трудов Авиценны, Цельса, Галена, Везалия, был автором монографий о Везалии и Авиценне. Работы В.Н. Терновского получили широкое признание: он был членом ряда международных академий и обществ. Под руководством В.Н. Терновского кафедра успешно продолжала исследования по упомянутым выше направлениям. Выполнили и защитили докторские диссертации А.В. Кузьмина-Преградова, С.Б. Дзугаева, М.С. Грачева, В.Н. Мурат, Я.А. Рахимов, Р.И. Худайбердыев, Х.З. Захидов, С.Ш. Шахабутдинов и др. Под руководством В.Н. Терновского были защищены 17 докторских и 37 кандидатских диссертаций.

(1888-1976)

Заведующий кафедрой анатомии в 1953 по 1959 гг.

Родился в 1888 г. в Ташкенте.

В 1907 г. поступил в Санкт-Петербургский университет, позднее перевелся в МГУ и, будучи отчисленным с последнего курса за участие в студенческом движении, экстерном закончил естественное отделение физико-математического факультета по специальности "Сравнительная анатомия и зоология” (1911), затем поступил на медицинский факультет Московского университета, завершив обучение на нем в 1915 г. Участвовал в качестве врача в 1-й мировой войне, после окончания ординатуры до 1920 г. работал преподавателем кафедры госпитальной хирургии, в последующем-на кафедре нормальной анатомии МГУ, пройдя путь от прозектора до доцента. В 1924-1944 гг. возглавлял кафедру анатомии Казанского университета, а с 1945 по 1959 гг.-кафедру нормальной анатомии лечебного факультета и общую кафедру нормальной анатомии (с 1953 г.) 2-го Московского медицинского института, параллельно заведуя отделом анатомии Института нормальной и патологической морфологии АМН СССР.

После 1959 г. продолжал работу в системе АМН СССР. Диссертацию «Анатомия вегетативной нервной системы» защитил в 1922 г..

В 1935 г. утвержден в звании доктора медицинских наук. Академик АМН СССР (1944), член Международной академии истории медицины (1962), Международного общества им. Гиппократа, Общества истории медицины Монпелье (1960), почетный член Римской академии (1964).

Известен публикациями, прежде всего, по вегетативной нервной системе («Вегетативная нервная система и ее патология», (1925), в соавт. с Б.Н. Могильницким), работами по истории медицины и анатомии, в том числе переведенными и/или изданными под его редакцией трудами К. Галена (1968), А. Везалия (1950, 1954), Ибн-Сины (1954, 1955), Л. да Винчи (1954), К. Цельса (1964), монографиями об А. Везалии (1971) и Ибн-Сине (1969). Подготовил 37 кандидатов и 17 докторов наук.

На кафедре продолжали работу многие опытные преподаватели довоенной поры, в т.ч. И.Д. Андреев и О.Е. Шаулина. Помимо ранее перечисленных сотрудников, пришедших в коллектив после войны, в него влились новые, молодые сотрудники В.Г. Владимирова, О.А. Гавашели, Н.А. Гудкова, Л.А. Деев, Ю.А. Гренадеров, Е.А. Добровольская, З.В. Лапина, М.П. Либах, Т.Н. Ниловская, И.И. Новиков, В.С. Ревазов, Л.Б. Славочинская, А.В. Уткин, С.Ю. Фидрус и др. В середине 60-х гг. защитили докторские диссертации В.Б. Соколов, Ю.П. Сергеев и И.М. Швецов.

Активно пополнялся фонд препаратов анатомического музея кафедры. Под руководством А.А. Дёшина экспозиции музея кафедры были значительно расширены, особенно по спланхнологии и опорно-двигательному аппарату, в т.ч. и препаратами по сравнительной анатомии. В послевоенные годы институт выделил значительные средства на существенную реконструкцию музея, и он был практически создан заново. В этом большая заслуга П.П. Лощакова. Над пополнением музейного фонда работали специалисты высокого класса – лаборанты М.В. Подсадник, К.С. Мологонцева, Е.С. Конченкова, В.В. Шувалова, О.И. Суслова, создавшие поистине ценнейшие препараты. Эта работа продолжалась и на протяжении всех последующих лет с участием многих сотрудников кафедры. Большой вклад в фонд препаратов по возрастной анатомии был сделан в 1960-1970-е гг. группой профессора Л.Ф. Гаврилова (С.Ю. Фидрус, В.В. Максимов, В.П. Биллим и др.), активно развивавшей исследования по системо- и органогенезу. К крайнему сожалению, состояние большинства препаратов резко ухудшилось при переезде 2-го МГМИ в новое помещение (в Тропарёво) и в результате последовавших бесчисленных аварийных ситуаций. Музей пришлось закрыть, законсервировав препараты, часть которых оказалась безвозвратно утраченной. В настоящее время на кафедре ведутся работы по восстановлению музея.

В 1959 г. кафедрой стал руководить профессор Василий Васильевич КУПРИЯНОВ, возглавлявший до этого кафедру нормальной анатомии Кишиневского государственного медицинского института. Представитель анатомической школы Военно-морской медицинской академии, ученик профессора Б.А. Долго-Сабурова, В.В. Куприянов был известен, прежде всего, как нейроморфолог, но при изучении тонких нервных структур он обратил внимание и на многообразие микрососудистых конструкций. В.В. Куприянов модифицировал метод импрегнации тканей азотнокислым серебром, позволивший более избирательно выявлять микрососуды, и на кафедре был развернут широкий фронт работ по органоспецифичности русла сосудистой микроциркуляции. Довольно быстро были подключены методы интравитального исследования микрогемоциркуляции и ее путей, трансмиссионная электронная микроскопия и пр. В эту работу были вовлечены молодые перспективные исследователи Я.Л. Караганов, В.И. Козлов, будущие профессора кафедры В.В. Куликов и А.Н. Тихомиров, В.В. Банин, а также А.С. Гусев, Э.И. Симагин, Г.С. Семенова, Н.Г. Димитров, Е.В. Бушаров, В.Б. Власов, Т.И. Аксенова, Т.И. Семенова, А.Б. Чайковский, Е.А. Соколова, Н.Ф. Буркова, В.Ф. Воропай, Н.И. Волосок, Е.М. Сергеенко, Н.В. Сынкова и др. Многие из них и сейчас продолжают работу на кафедре.

(1912-2006)

Заведующий кафедрой анатомии в 1959-1981 гг.

Родился в 1912 г. Он в полной мере является воспитанником Военно-Морской Медицинской академии, которую он закончил в 1944 г. После службы на Северном флоте В.В. Куприянов учится и работает на кафедре анатомии академии в качестве адьюнкта, преподавателя, профессора. В 1956-1959 гг. он руководит кафедрой нормальной анатомии Кишиневского медицинского института, а в 1959 г. избирается на должность заведующего кафедрой нашего института.

С приходом В.В. Куприянова кафедральный коллектив получил мощный стимул к дальнейшему развитию. Широким фронтом пошли работы по организации русла микроциркуляции, получившие всеобщее признание и послужившие основанием к разносторонним исследованиям феномена микроциркуляции не только в теоретическом, но и в клиническом аспектах. К ним подключились представители многих анатомических коллективов медицинских вузов СССР. Учениками и последователями В.В. Куприянова являются сотни анатомов РФ и бывших республик СССР, десятки докторских и кандидатских диссертационных работ выполнены под его руководством. Вклад В.В. Куприянова в отечественную морфологию высоко оценен, он стал лауреатом Государственной премии СССР, академиком АМН и почетным членом ряда зарубежных научных обществ, многие годы руководил Всесоюзным обществом анатомов, гистологов и эмбриологов.

Широко известны его многочисленные работы по истории анатомии и медицины, в том числе монографии о К.И. Щепине, А. Везалии, а также публикации популяризаторского и практического плана ("Анатомия в науке и жизни”, "Анатомические варианты и ошибки в практике врача”). Прямыми учениками академика В.В. Куприянова являются профессора Я.Л. Караганов, В.И. Козлов, И.И. Новиков, В.В. Банин, В.В. Куликов, А.Н. Тихомиров.

С 1982 г. академик В.В. Куприянов занимал пост заведующего лабораторией электронной микроскопии и микроциркуляции, позднее-советника ректора РГМУ.

В этот период была создана лаборатория микроскопического исследования сосудистого русла, где работали опытные лаборанты-гистологи М.И. Юмашева, Л.Т. Саркисова, Л.Т. Соколова. Анализ и обобщение данных, полученных при изучении кровеносного и лимфатического микрососудистого русла оболочечных и органных структур с учетом возрастных, сравнительных, функциональных, экспериментальных, клинических и прочих аспектов привели к формированию представлений об универсальности феномена микроциркуляции. При системном анализе оказалось необходимым рассматривать микроциркуляцию не только крови и лимфы, но и других биологических жидкостей (интерстициальной, спинномозговой, синовиальной). Постепенно на основе новых фактов сложились представления о компартментах (отсеках) русла микроциркуляции и их барьерных механизмах, об этапности и закономерностях ее исторического и индивидуального развития, об органоспецифических чертах ее организации. Были выполнены первые анатомические клинически важные исследования микрососудистого русла на больных (В.В. Куликов, 1972-1973). Все эти работы привлекли большое внимание, они были подхвачены многими кафедральными коллективами медвузов России и других республик СССР. Ряд их представителей выполнил серьезные диссертационные исследования под руководством кафедры нормальной анатомии 2-го МГМИ (И.А. Гапеев, А.Р. Атакишиев, Б.А. Гроза, Б.З. Перлин, В.Т. Жица, В.И. Зяблов, В.В. Ткач, Г.В. Стовичек, Д.А. Сигалевич, Л.В. Сакович, В.П. Ткачук, Ф.А. Абдурахманов, Л.А. Манукян, В.Н. Пономаренко, В.В. Турыгин, А.Б. Ходос, Р.А. Скачкаскайте и др.). Под руководством В.В. Куприянова были выполнены, в основном по проблеме микроциркуляции, 45 докторских и 54 кандидатские диссертации.

К изучению проблемы быстро подключились и представители других специальностей. Она приобрела клиническое звучание. Большим авторитетом пользовались несколько проведенных тогда всесоюзных конференций по микроциркуляции. Отечественные ученые неоднократно выступали с этой тематикой на международных конгрессах. За фундаментальные исследования В.В. Куприянов вместе с патофизиологом, академиком АМН СССР, профессором А.М. Чернухом были удостоены Государственной премии СССР (1977).

Разработка проблемы получила солидную поддержку в виде организации в 1969 г. лаборатории по изучению микроциркуляции (заведующий – профессор В.В. Куприянов) и лаборатории электронной микроскопии (заведующий – Я.Л. Караганов) в составе ЦНИЛ 2-го МГМИ. Позднее обе лаборатории были объединены.

В те же 1960-1970-е годы под руководством профессора Л.В. Гаврилова на кафедре успешно действовала группа по изучению возрастной анатомии плода и ребенка, активно внедряя в учебный процесс выявленные ею новые факты и основанные на них гипотезы.

Под руководством В.В. Куприянова было издано серьезное «Учебное пособие к практическим занятиям по нормальной анатомии человека» с иллюстрациями (1967). В коллективе культивировался творческий, деятельный подход к преподаванию. При неукоснительном условии выполнения главных элементов учебной программы за преподавателем, лектором сохранялось демократическое право на собственное мнение при анализе фактов, теоретическом построении. Принципиальные подходы в преподавании, пожалуй, можно было классифицировать с некоторой долей условности как классический, общебиологический, функциональный и клинико-анатомический, хотя в реальной работе преподавателя кафедры чаще имело место их сочетание с доминирующим удельным весом одного из них. В наибольше мере это проявлялось, конечно, в лекционном курсе. Ярким примером комбинации подходов были выступления перед студенческой аудиторией академика В.В. Куприянова – выверенные, с впечатляющими качественно-количественными характеристиками, сравнительно-морфологическими параллелями, историческими представлениями. Это, а также лекции С.Ю. Фидруса, Л.Ф. Гаврилова, Г.А. Савич во многом базировавшиеся на эволюционном и онтогенетическом материале в отношении тканевых систем, формировали у студентов на анатомической кафедре ощущение структурно-функциональной соподчиненности и целостности тканевых комплексов на разных этапах фило- и онтогенеза в разных условиях существования, в разных формах конституциональной организации индивида.

Много сил коллектив кафедры отдал созданию учебных кинофильмов «Мышцы шеи, груди и живота», «Проводящие пути центральной нервной системы», «И жизни вечный бег. (Микроциркуляция)», «Коллатеральное кровообращение» (фильм получил 1-ю премию на конкурсе МЗ в Смоленске). Эти киноленты, как и другие из фонда кафедры, активно использовались в преподавании.

Велась интенсивная работа со слушателями ФПК. В 1960-1980-х гг. такие курсы прошли многие десятки анатомов из всех регионов России и других республик СССР. Успешность работы в данном направлении во многом зависела от действенных усилий Т.Н. Ниловской, О.Т. Сушиной, Г.С. Семеновой, позднее – В.Б. Власова.Активно действовал студенческий научный кружок, через который прошли многие из будущих сотрудников кафедры. В разные годы им руководили Г.А. Савич, Е.А. Воробьева при постоянном содействии других преподавателей.

В 1982-1999 гг. кафедру нормальной анатомии возглавлял ученик П.П. Дьяконова и В.Н. Терновского профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик МАНВШ Иван Иванович НОВИКОВ известный, в частности, работами по сосудам костного мозга. В этот период сотрудники кафедры продолжали исследования различных аспектов микроциркуляции и органоспецифичности ее путей, в т.ч. в плане влияния на нее экстремальных факторов различной природы (экспериментальный атеросклероз, экспериментальная дегидратация, гидроцефалия, излучения и пр.). Данные работы вылились, в частности, в кандидатские диссертации В.П. Тутатчикова, Т.Э. Курамаевой, О.А. Комаровой, Д.Ф. Нурахметовой, Т.С. Абаевой, С.С. Казымова, М.О. Соловьевой и др. Приступили к исследованиям ассистенты Н.А. Маслова и Т.В. Овчинникова. Были выполнены докторские диссертации А.Н. Тихомировым (1992) по реорганизации системы микроциркуляции при обезвоживании и В.В. Куликовым (1996) по функциональной морфологии твердой оболочки головного мозга и развитию его окружения.

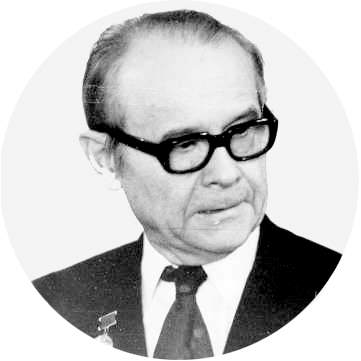

(1928-2001)

Заведующий кафедрой анатомии в 1982-1999 гг.

Родился в 1928 г. в станице Лабинской Краснодарского края, в 1952 г. окончил 2-й Московский медицинский институт.

Прошел путь от аспиранта, ассистента кафедры нормальной анатомии этого вуза (1954-1962), доцента (1962-1968), профессора (1968-1982) до заведующего кафедрой (1982-1999). В 1964-1973 гг.-первый декан 2 МГМИ по обучению иностранных студентов.

В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Артериальное кровоснабжение варолиева моста", в 1968 г.-докторскую на тему: "Кровеносные сосуды костного мозга".

Доцент (1964), профессор (1970), заслуженный деятель науки РФ (1994), член Международной академии наук высшей школы (1997). Награжден тремя орденами, знаками "Отличник здравоохранения” и "Отличник высшей школы".

Автор более 150 научных трудов, в том числе трех монографий "Сосуды костного мозга" (1983). В 80-90-х годах работал преимущественно по изучению микроциркуляторного русла тканей и органов при воздействии на организм экстремальных факторов разной природы. Подготовил 20 кандидатов и 5 докторов наук.

В учебном аспекте акцент ставился на отработке содержания профильного преподавания анатомии на педиатрическом факультете и тестовом контроле знаний. В 1980-х гг. были изданы новые методические рекомендации к занятиям по всем основным разделам анатомии, ряд из них - с тестами и грифами логических структур. Данная работа начиналась ранее под руководством В.В. Куприянова. Позднее ряд этих пособий был переиздан. В 1990-2001 гг. при участии представителей всех кафедр, связанных с преподаванием фундаментальных дисциплин на 1-2-м курсах, под руководством В.В. Куликова впервые в РФ были отработаны методики и содержание интегрированного (модульного) преподавания.

С 2000 г. кафедрой анатомии руководит профессор Владислав Васильвич КУЛИКОВ – последователь академика В.В. Куприянова. Он автор более 80 публикаций по экспериментальным и клиническим аспектам микроциркуляции и ее русла, методологическим вопросам анатомии и ее преподавания. Исследования последних лет преимущественно посвящены функциональной морфологии перимедуллярных тканей развивающегося головного мозга, что имеет прямое отношение к механизмам внутричерепного давления в онтогенезе.

Профессор Новиков Иван Иванович с группой студентов

Профессор Куликов Владислав Васильевич

Коллектив кафедры анатомии, 2005 г.

На кафедре продолжают активную работу многие из преподавателей старшего поколения, но коллектив начал пополняться и новыми кадрами. Существенный вклад в организацию учебного процесса вносят работающие в качестве ассистентов и старших лаборантов ординаторы других научных и клинических подразделений Москвы, а также студенты старших курсов РНИМУ.

Ведущими направлениями в совершенствовании учебного процесса, которые разрабатываются кафедральным коллективом в плане методологии и реализации, являются клиническая направленность преподавания анатомии, внедрение в учебный процесс гистотопографических срезов, координация и интеграция преподавания медико-биологических дисциплин. Издан «Сборник материалов для подготовки к экзамену по анатомии человека» (2003), готовится пособие по возрастной анатомии. В научной сфере продолжаются разноплановые исследования по структурному обеспечению микроциркуляции с учетом органоспецифичности, в т.ч. в окружении головного мозга.

На протяжении всех лет своего существования коллектив кафедры принимает активное участие в деятельности Всесоюзного, Всероссийского и Московского обществ анатомов, гистологов и эмбриологов. Около 10 лет профессора И.И. Новиков и В.В. Куликов руководили работой Проблемного научного центра № 26 при МЗ РСФСР. В настоящее время В.В. Куликов является членом Координационного совета Международной Ассоциации морфологов, правления Всероссийского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, проблемной комиссии по функциональной анатомии РАМН, редколлегии журнала «Морфология», двух диссертационных советов, ученым секретарем Российской анатомической номенклатурной комиссии при МЗ РФ (РАНК), заместителем председателя координационного учебно-методического совета по морфологии. Значительным достижением последних лет явились подготовка и издание «Международной анатомической терминологии», в работе над которой приняли участие 56 анатомических обществ разных стран под эгидой Федеративного международного комитета (FICAT) при существенном вкладе Российской анатомической номенклатурной комиссии.

В насоящее время кафедру возглавляет профессор Шемяков Сергей Евгеньевич.

Преподаватели, которых помнят

Военврач Савич Галина Александровна, в дальнейшем к.м.н., доцент кафедры анатомии 2 МГМИ/2 МОЛГМИ (фото военных лет)

Ассистент Винникова Вера Павловна. Участница ВОВ, работала на кафедре сначала старшим лаборантом, в дальнейшем – ассистентом

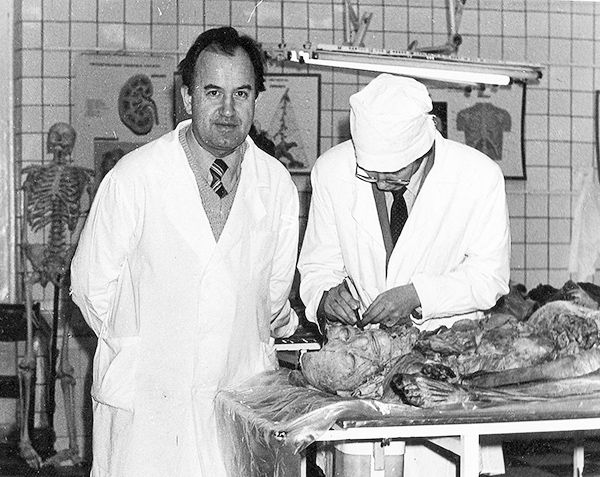

Андреев Исидор Данилович, доцент, к.м.н., с практикантом. Анатом старой закваски, анатомия была для него всем – работой, увлечением, семьей (1960-е гг.)

Гаврилов Леопольд Федорович, д.м.н., профессор. Пришел на кафедру нормальной анатомии после многолетней работы на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии

Ассистент, к.м.н., Аксенова Тамара Ивановна со студентами. В дальнейшем – доцент, многие годы заведовавшая учебной частью кафедры (1970-е гг.)

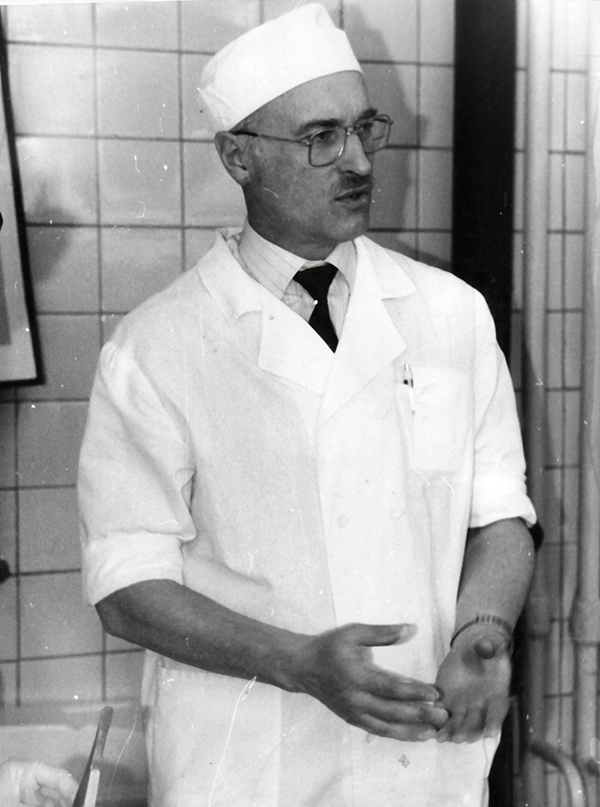

Доцент, к.м.н. Федотова Клавдия Петровна проводит практическое занятие со студентами (1980-е гг.)

Профессор Тихомиров Александр Николаевич (1990-е). Трагически ушел из жизни в результате автокатастрофы в 1998 г.

Старший преподаватель кафедры Фидрус Сергей Юлианович с коллегой, среди студентов своих групп в большом секционном зале анатомического корпуса 2 МГМИ (конец 1940-х – начало 1950-х)