Кафедра офтальмологии имени академика А.П. Нестерова ИКМ

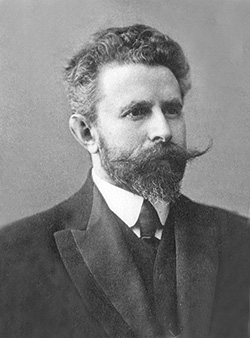

Кафедра глазных болезней медицинского факультета московских высших женских курсов (МВЖК) была основана в 1910 г. Ее организатором был профессор Михаил Иосифович Авербах, впоследствии академик АН СССР (1939), заслуженный деятель науки РСФСР. Еще при жизни М.И. Авербаха глазной клинике 2-го МГМИ было присвоено его имя. Клиника начала свою работу в 1910 г. на базе бывшей глазной лечебницы им. Алексеевых. Профессор М.И. Авербах стремился осуществить идею создания самостоятельной базы для кафедры глазных болезней. Он добился присоединения Голицынской больницы (в то время закрытой) к 1-й Градской больнице и открытия в ней глазного отделения. С 1918 г. клиника приступила к работе на вновь организованной базе. С переходом кафедры в 1-ю Градскую больницу начала функционировать небольшая бактериологическая лаборатория. В 1929 г. М.И. Авербах провел первую в СССР операцию по поводу отслойки сетчатки. Огромную практическую ценность имеют работы М.И. Авербаха по дакриоцисториностомии. С 1932 г. внутриглазные инородные тела, по инициативе М.И. Авербаха, стали удаляться диасклеральным методом, в котором М.И. Авербах видел большое преимущество. При абсолютной глаукоме, сопровождающейся болями, он прибегал к нервэктомии, а не к энуклеации.

В середине 1920-х годов глазная клиника приобрела офтальмологическое оборудование. Это положило начало организации в клинике кабинета функциональной диагностики. В 1936 г. с открытием педиатрического факультета клиника стала базой двух факультетов (лечебного и педиатрического). В октябре 1941 г. кафедра глазных болезней эвакуировалась в Омск. Из сотрудников, оставшихся в Москве, в 1942 г. была организована объединенная кафедра глазных болезней, работавшая в глазной клинике 1-го МГМИ. В 1943 г., по возвращении из эвакуации, кафедра глазных болезней начала работать в своем старом помещении (Голицынский корпус 1-й Градской больницы). Клиника быстро восстанавливалась и вскоре после окончания войны опять стала крупным лечебным, педагогическим и научным учреждением с самостоятельной лабораторией, функциональным, физиотерапевтическим, глаукомным, ортопедическими кабинетами.

В 1944 г. кафедрой глазных болезней стала заведовать профессор Наталья Александровна Плетнева. Н.А. Плетнева была заместителем председателя Московского офтальмологического общества, членом правления Всесоюзного и Всероссийского офтальмологических обществ, секретарем комиссии по премиям имени академика М.И. Авербаха, членом Ученого совета Института им. Гельмгольца, членом редколлегии журнала «Вестник офтальмологии», редактором хирургического тома многотомного руководства по глазным болезням, членом проблемной комиссии при АМН СССР и др., награждена орденом Ленина (1963), медалями. Основной проблемой, над которой работала клиника, была глаукома. Клиника одной из первых в СССР на основе своих работ установила, что главная причина колебания внутриглазного давления лежит в расстройстве местного сосудистого тонуса, регулируемого вазомоторами глаз и что в происхождении глаукомы играет роль расстройство периферического кровообращения, расстройство функциональной способности стенки капилляров. Изучались пути регуляции внутриглазного давления. Клиника изучала в эксперименте передние пути оттока внутриглазной жидкости методом прижизненного заполнения контрастной массой сосудистой системы глаза через общую сонную артерию, яремную вену и шлемов канал. Большое место в работах клиники занимал вопрос лечения глаукомы с использованием как медикаментов, так и хирургического подхода. В 1955 г. для проведения занятий для студентов-педиатров клинике было предоставлено детское глазное отделение в городской детской клинической больнице (Морозовская больница). В 1963 г. клиника глазных болезней педиатрического факультета выделилась в самостоятельный курс. В 1964 г. кафедра глазных болезней лечебного факультета была переведена в больницу № 59, глазное отделение 1-й Градской больницы осталось за кафедрой в качестве второй базы. Здесь проводилась часть практических занятий со студентами лечебного и педиатрического факультетов.

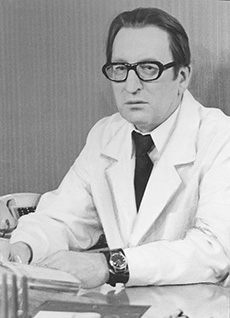

С 1964 г. кафедру глазных болезней лечебного факультета 2-го МГМИ возглавил профессор Михаил Михайлович Краснов. М.М. Краснов — академик АМН СССР (1975), член- корреспондент общества офтальмологов ГДР, член Международного комитета по глазной микрохирургии, международной группы по аллопластическим имплантатам глаза. Он был заместителем председателя правления Всероссийского научного офтальмологического общества, членом правления Всесоюзного и Московского офтальмологических обществ, офтальмологической комиссии Комитета по новой медицинской технике МЗ СССР, редактором журнала «Вестник офтальмологии». Работая над проблемой глаукомы, он выдвинул принцип патогенетического подхода к выбору операции, в связи с этим была предложена оригинальная антиглаукомная операция — синусотомия. В целях ранней диагностики глаукомы была предложена оригинальная ортоклиностатическая проба. М.М. Краснов также разработал ряд других операций и предложил офтальмологические приборы, некоторые из них выпускались промышленностью. За период до 1972 г. вышло около 700 печатных работ кафедры. Кафедра глазных болезней всегда играла большую роль в подготовке научно-педагогических кадров и молодых специалистов. В первый период существования кафедры число студентов не превышало 200-250 человек, но после 1917 г. оно все время увеличивалось. К 1966 г. на лечебном факультете обучалось около 350 человек и приблизительно столько же — на педиатрическом. С 1966 г. на кафедре глазных болезней лечебного факультета стали заниматься и студенты вечернего факультета. Преподавание велось на IV и V курсах, наибольшее количество часов отводилось на лекции и практические занятия. С 1958 г. кафедра стала обращать особое внимание на практическое разрешение проблем офтальмологии, на значение профилактической работы по оздоровлению зрения, а так-же борьбе с глаукомой, трахомой, травматизмом. В целях лучшего усвоения предмета на лекциях студентов стали широко привлекать к работе на различных аппаратах (щелевая лампа, электрический периметр, электрический офтальмоскоп), а также к работе в операционной, к ассистированию и выполнению мелких амбулаторных операций.

В 1973 г. кафедру возглавил академик РАМН, профессор Аркадий Павлович Нестеров. Вместе с ним в коллектив пришли его ученики Е.А. Егоров (позднее — профессор, заведующий кафедрой), Ю.Е. Батманов (позднее — профессор, проректор РГМУ по лечебной работе и заведующий кафедрой офтальмологии ФУВ), Е.И. Сидоренко (позднее — профессор, заведующий кафедрой глазных болезней педиатрического факультета РГМУ). А.П. Нестеровым опубликовано 320 научных работ, в том числе 14 монографий и книг (5 из них за рубежом), 306 статей (45 из них за рубежом), он является соавтором учебника по глазным болезням для медицинских вузов (три издания) и «Федерального руководства для врачей по использованию лекарственных средств», а также 42 изобретений. В 1985 г. Государственным комитетом по делам открытий и изобретений СССР зарегистрировано открытие А.П. Нестерова (№ 281) «Явления функциональной (обратимой) блокады склерального синуса глаза человека — эффект Нестерова». А.П. Нестеров является основателем нового направления, которое легло в основу изучения патогенеза, диагностики и лечения глаукомы. Им разработана теория патогенеза глаукомы. В 60-х годах Аркадием Павловичем была разработана классификация глауком, которая широко используется не только в РФ, но и за рубежом, в настоящее время предложен новый современный вариант классификации. Им разработана и успешно реализована идея управляемого воспаления для лечения ишемических и гипоксических состояний внутренних структур глаза. За научные исследования в 1969 г. А.П. Нестерову была присуждена премия Академии медицинских наук СССР имени академика М.И. Авербаха, в 1975 г. — Государственная премия СССР, в 1992 г. — премия (диплом) им. Н.И. Пирогова РАМН, в 2000 г. — премия Правительства РФ, в 2002 г. — премия им. Т.И. Ерошевского за лучшую монографию в области медицинской геронтологии. Ему было присуждено звание «Заслуженного изобретателя СССР». Он являлся президентом ассоциации офтальмологов г. Москвы, консультантом Медицинского центра управления делами Президента РФ, главным редактором журнала «Клиническая офтальмология», руководителем Московского глаукомного центра, экспертом Совета по присуждению государственных и правительственных премий (медицина, здравоохранение), членом президиума Общества офтальмологов России, старшим членом Международного глаукомного общества при Международном Конгрессе офтальмологов, ранее занимал должность члена Фармакологического комитета МЗ РФ (до 1999 г.). В 2002 г. он был избран почетным заведующим кафедры глазных болезней лечебного факультета РГМУ.

Академик РАЕН, РАМТН, доктор медицинских наук, профессор Евгений Алексеевич Егоров возглавляет кафедру глазных болезней лечебного факультета РНИМУ с 2000 г. Основные направления научных исследований Е.А. Егорова — базисные и прикладные аспекты офтальмофармакологии, патогенез, клиника и лечение глаукомы, приборное и инструментальное обеспечение диагностики и лечения заболеваний глаз. Им опубликовано более 400 научных работ, 9 монографий, сделано 24 изобретений, подготовлено 10 докторов и 23 кандидатов медицинских наук. В 2000 г. за разработку и внедрение микрохирургических технологий для лечения глазных болезней Е.А. Егорову присуждена премия Правительства РФ. Е.А. Егоров является президентом Российского глаукомного общества, руководителем Московского городского глаукомного центра, первым вице-президентом Ассоциации врачей-офтальмологов России, членом президиума Общества офтальмологов России, членом-учредителем Европейского общества исследователей зрения, членом Американской академии офтальмологии, Европейского глаукомного общества, почетным членом Болгарского офтальмологического общества, главным редактором журнала «Клиническая офтальмология». Е.А. Егоров ведет большую общественную работу, являясь председателем комиссии по лекарственным средствам, применяемым в офтальмологии МЗ РФ; заместителем председателя постоянно действующей группы экспертов по выпуску Федерального руководства по рациональному применению лекарственных средств; председателем учебно-методической комиссии по офтальмологии МЗ РФ.

Современные методы исследования и высокотехнологическая хирургическая помощь — с 2005 по 2009 гг. сотрудниками кафедры было произведено более 8000 операций — оказывается пациентам с разнообразной офтальмологической патологией, включая глаукому, миопию, инфекционновоспалительные заболевания глаза, патологию сетчатки. В лечении пациентов используются в том и числе и методы, разработанные на кафедре. Основными научными направлениями работы коллектива кафедры офтальмологии лечебного факультета являются совершенствование, разработка и внедрение медикаментозных, лазерных и хирургических методов лечения ишемических и дистрофических заболеваний глаза; оптимизация методов диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями зрительного нерва и сетчатки.

На кафедре проводятся работы по повышению качества диагностики и лечения больных с глаукомой, возрастной макулярной дегенерацией, диабетической ретинопатией, в том числе с применением локального управляемого внутриглазного воспаления, адресной доставки лекарственных средств в задний отдел глаза, аутобиотерапии, пролонгированной фармакотерапии с использованием зон повышенной проницаемости пигментного эпителия сетчатки. За период с 2005 по 2009 гг. на кафедре было защищено 4 докторских и 10 кандидатских диссертаций, зарегистрировано 6 изобретений, утверждена 1 медицинская технология. Ежегодно коллектив кафедры принимает участие в организации и проведении Всероссийской школы офтальмолога; конференции «Глаукома: теории, тенденции, технологии. HRT клуб Россия»; международного офтальмологического конгресса «Белые ночи»; Экспертного Совета по глаукоме. Сотрудники кафедры также участвуют в грантах Президента РФ («Оптимизация диспансеризации и мониторинга больных глаукомой») и РФФИ («Интеллектуальная лазерная система для лечения патологии зрительного нерва и сетчатки»). Коллектив кафедры ведет обширную издательскую деятельность: за пятилетний период было выпущено 4 монографии, 5 сборников научных статей, 3 руководства для врачей, 2 клинические рекомендации, ряд учебных пособий для ВУЗов. Ежеквартально выходит в свет журнал «Клиническая офтальмология». Среди изданий, над которыми работали сотрудники кафедры, 2 имеют гриф УМО. На кафедре проходят обучение дисциплине «глазные болезни» студенты пятого курса лечебного, медико-биологического факультетов дневного и вечернего отделений. В течение двухнедельного цикла на семинарах и лекциях студенты изучают основы диагностики и лечения заболеваний органа зрения, правила оказания первой помощи при повреждениях глаза, овладевают основными практическими навыками. Студенты, желающие более глубоко изучить глазные болезни, посещают студенческий научный кружок, где на заседаниях подробно разбираются диагностика и лечение различных, в том числе редких, глазных заболеваний; докладываются новости офтальмологического мира; производятся клинические разборы; организуются экскурсии и посещения конференций; демонстрируются базовые хирургические манипуляции.