Кафедра судебной медицины имени П.А. Минакова ИБПЧ

Создателем и первым заведующим кафедрой судебной медицины медицинского факультета МВЖК был один из основоположников Московской школы судебных медиков профессор Петр Андреевич Минаков, бессменно руководивший кафедрой вплоть до 1931 г. Ее организация была начата им в 1906 и окончательно завершена в 1910 году. Первоначально кафедра располагалась в здании Анатомического театра на Малой Пироговской улице. В 1914-1915 гг. стараниями П.А.Минакова к Анатомическому корпусу на частные пожертвования была сделана пристройка, два первых этажа которой были специально оборудованы для размещения кафедры судебной медицины. В этих помещениях располагается кафедра и в настоящее время. По оснащению и оборудованию кафедра судебной медицины МВЖК была в те годы одной из лучших в России и располагала аудиторией, учебными комнатами, библиотекой, двумя секционными залами, музеем восковых муляжей и влажных препаратов частей и органов тела человека, химической лабораторией и охлаждаемыми боксами для хранения трупов неопознанных лиц.

Учебные занятия со слушательницами МВЖК начались на кафедре в 1911 г. Они включали лекционный курс, присутствие при производстве судебно-медицинских исследований трупов (ежегодно сотрудниками кафедры проводилось 250-300 вскрытий), осмотр препаратов и муляжей, к изготовлению которых был привлечен известный скульптор и художник-муляжист М.А.Курбатов. Созданные им муляжи составляют основу музейного фонда кафедры и используются в педагогическом процессе и в настоящее время.

Лекции П.А.Минакова всегда собирали полную аудиторию. Они были очень содержательны, насыщенны богатым фактическим материалом, интересной казуистикой, глубокими теоретическими обобщениями и толкованиями. Вместе с П.А.Минаковым преподавание на кафедре вели также такие известные в то время судебные медики, как А.И.Крюков, А.И.Зборовский, Н.В.Попов, О.А.Кротков.

После преобразования МВЖК во 2-й МГУ кафедра судебной медицины продолжила свою деятельность в составе медицинского факультета этого университета. Вскоре она, однако, была прервана начавшейся Гражданской войной и возобновилась лишь в 1923 г. В 1924 г. при кафедре была учреждена аспирантура. В числе первых в нее были зачислены ставшие впоследствии сами выдающимися судебными медиками Э.Я.Ошерович, В.И.Пухнаревич, В.М.Смольянинов, М.И.Бронникова, М.И.Авдеев (в последующем – член-корреспондент АМН СССР, инициатор и создатель судебно-медицинской экспертизы Вооруженных сил страны как отдельной самостоятельной службы).

В 1926 г. на базе кафедры через систему стажировки началась подготовка практических работников судебной медицины – судебно-медицинских экспертов. С 30-х годов на кафедре начинает функционировать студенческий научный кружок. Многие его участники связали свою последующую профессиональную деятельность с судебной медициной и составили гордость отечественной судебной медицины.

В 1931 г. в помещениях кафедры была размещена Центральная судебно-медицинская лаборатория Наркомздрава РСФСР, преобразованная в 1932 г. в Государственный НИИ судебной медицины Наркомздрава СССР.

Слушательницы МВЖК с проф. А.П. Минаковым. Выпускной альбом 1917 г.

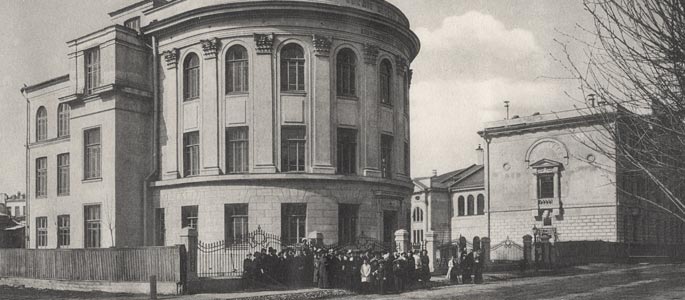

Анатомический корпус МВЖК, 1913 г.

Особый интерес представляет работа П.А.Минакова в Ученом медицинском совете Наркомздрава РСФСР, связанная с проведением особо сложных судебно-медицинских экспертиз, требовавших, в том числе, производства исследований экспериментального характера. Отчеты об этой работе были опубликованы в сборниках «Судебно-медицинская экспертиза» за 1926-1931 гг.

Неотъемлемой частью деятельности кафедры, как в то время, так и в последующем являлось проведение ее сотрудниками научных исследований. Написанная П.А.Минаковым еще в студенческие годы монография «Elephantiasis» была удостоена золотой медали медицинского факультета Московского университета. Его докторская диссертация «О волосах в судебно-медицинском отношении» и цикл работ по антропологии до сих пор представляют несомненный научно-практический интерес. Последующая научная деятельность П.А. Минакова была посвящена различным аспектам частной танатологии, травматологии и токсикологии. Им было открыто существование нейтрального гематина, возникновение субэндокардиальных экхимозов («пятна Минакова») при наступлении смерти от острой кровопотери, предложен оригинальный и эффективный способ сохранения трупов в течение длительного периода. Научная деятельность работавших вместе с П.А.Минаковым сотрудников была посвящена вопросам совершенствования диагностики процессов и объектов судебно-медицинской экспертизы, исследованию волос в антропологическом отношении, посмертным изменениям костей скелета.

Увеличение продолжительности цикла занятий по судебной медицине, числа обучающихся на кафедре студентов, а также экспертной нагрузки (количество трупов, исследованных сотрудниками кафедры в 1936 г. составило 1800, а в 1940 – уже 3000) обусловило существенное расширение штатов кафедры. В 30-е годы в должности ассистента на кафедру были приняты Л.В.Заглухинский, С.А.Прилуцкий, М.А.Веселитский, В.И.Прозоровский (в последующем Главный судебно-медицинский эксперт МЗ СССР), Л.Г.Фенелонова. Изменились содержание и масштаб практических занятий со студентами: были введены занятия в амбулатории и лабораториях, самостоятельные (под контролем преподавателя) исследования трупов студентами. Для пополнения муляжного фонда кафедры были приглашены известные художники-муляжисты – отец и сын Фивейские, чьи работы до сих пор по качеству исполнения остаются непревзойденными. С этого же времени на кафедре работает специалист в области судебной фотографии З.М.Конюхова.

Дальнейшему развитию кафедры помешала война. В октябре 1941 г. 2-й МГМИ был эвакуирован в г. Омск. Кафедра судебной медицины разместилась на базе одноименной кафедры Омского медицинского института, где и функционировала вплоть до 1943 г. Часть сотрудников была призвана в действующую армию. В 1945 г. в коллектив вернулись ассистенты В.И.Пухнаревич, А.С. Дроздовская, Л.Г. Фенелонова. Были зачислены новые ассистенты К.И.Хижнякова, О.И.Юрасовская, Ю.В.Максимишина, П.Р.Сысоева, Л.И.Иванников. В аспирантуру были приняты Е.З.Бронштейн, Т.А.Ичаловская, Л.В.Новосельская, Г.СМ.Земскова, О.Б.Мазикова. Таким образом, в 1945 г. в штате кафедры состояло уже 2 доктора и 4 кандидата медицинских наук.

Увеличение объема педагогической деятельности кафедры в сочетании с развитием и изменениями системы подготовки научно-педагогических и экспертных кадров создали возможность значительно расширить и усовершенствовать учебную работу и подготовку кадров. Помимо основных положений собственно судебной медицины как науки, ее взаимосвязи с экспертной практикой и другими отраслями медицинских знаний, на них освещались вопросы медицинской деонтологии и этики советского врача, правовые аспекты врачебной деятельности. Была разработана система организации практических занятий, ориентирующая студента на активную самостоятельную, по сути учебно-исследовательскую работу.

Под руководством Н.В.Попова были защищены 2 докторские и 17 кандидатских диссертаций по проблемам танатологии, гематологии, серологии, электротравмы. Ближайшими учениками Н.В.Попова, впоследствии долгие годы работавшими на кафедре, стали Е.З.Бронштейн, О.Б.Мазикова и Ю.В.Максимишина.

Научные исследования, проводившихся на кафедре под руководством Н.В.Попова, были посвящены в основном исследованию вещественных доказательств биологического происхождения, некоторым вопросам изосерологии, танатологии и криминалистики, разработке и внедрению в экспертную практику новых методов исследования – серологических, токсико-физиологических, гистохимических, спектрального анализа (эмиссионной спектрографии) и др. Н.В.Поповым был разработан способ получения иммунных анти-М и анти-N сывороток, впервые в СССР получена иммунная анти-О сыворотка, внедрено их использование при экспертизе принадлежности крови определенному лицу. Докторская диссертация Н.В.Попова «Индивидуальные исследования кровяных пятен при помощи изоагглютинации» была удостоена премии УМС Наркомздрава РСФСР. Под редакцией и при авторском участии Н.В.Попова в 1938 г. был издан капитальный труд 14 авторов «Основы судебной медицины».

В 1949 г. заведующим кафедрой стал другой ученик П.А.Минакова – Владимир Михайлович Смольянинов, пятьдесят лет жизни которого теснейшим образом связаны с этой кафедрой, где он последовательно прошел путь ассистента, доцента, профессора и, наконец, ее руководителя.

С В.М. Смольяниновым в различные периоды времени на кафедре работали профессор Ю.Л. Мельников, доценты Г.А. Пашинян, В.В. Жаров, Е.З. Бронштейн, П.П. Ширинский, старший преподаватель О.Б. Мазикова, ассистенты К.К. Алтухов, В.В. Балаев, И.В. Буромский, В.Н. Ворошко, А.И. Забельский, В.В. Зайцев, З.М. Маршани, Л.Е. Кузнецов, А.А. Лелиовская, Г.М. Мирошник, Л.М. Москаленко, М.Г. Проценков, Е.В. Смольянинова, старшие научные сотрудники Н.И. Ковальская и Б.М. Сочугов, лаборанты Н. Алпатова, Н. Аспетян, И. Березина, С. Бронская, З.И. Букварева, Л.И. Букварева, И. Вавилов, Т. Вавилова, А.С. Винокурова, О.К. Дорофеева, Н.Н. Качина, О.Э. Клюева, Л. Куприна, З.М. Конюхова, Н. Маляренко, О. Никитина, Г. Смольянинов., Л. Храмова.

Помимо обучения студентов на кафедре проводилась также большая работа по подготовке и совершенствованию судебно-медицинских кадров. Так, через субординатуру только за период с 1950 по 1955 г. на кафедре получили первичную судебно-медицинскую специализацию 60 человек. Обучение в ординатуре в 1960-1970 гг. прошли 9 врачей, в аспирантуре за период с 1936 по 1950 г. – 15, а с 1951 по 1971 г. – 44 человека. Свидетельством высокого уровня подготовки научно-педагогических кадров служит то обстоятельство, что в 1945-1970 гг. кафедрой было подготовлено 10 заведующих кафедрами и курсами судебной медицины для вузов СССР.

Наряду с собственно педагогической деятельностью сотрудники кафедры на протяжении всей ее истории много времени и сил уделяли методической работе, направленной на совершенствование системы преподавания судебной медицины в вузах страны. Профессора Н.В.Попов и В.М.Смольянинов являются авторами типовых программ и учебных планов преподавания судебной медицины в медицинских вузах страны, учебников по судебной медицине для высших медицинских и юридических учебных заведений (соответственно 1940, 1946, 1950; 1938, 1944), по которым училось не одно поколение будущих врачей и юристов. В 1935 г. В.М.Смольяниновым, Е.Е.Розенблюмом и М.Г.Сердюковым было издано первое в стране руководство для работников суда, расследования и судебно-медицинской экспертизы «Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза». В дальнейшем В.М.Смольяниновым совместно с К.И.Татиевым и В.Ф.Черваковым был подготовлен учебник «Судебная медицина» для медицинских вузов (1959, 1961, 1963), отразивший произошедшие в стране социально-политические изменения. В последующем (1975, 1980, 1982) под редакцией и при авторском участии В.М.Смольянинова был подготовлен и издан считающийся до сих пор одним из наиболее удачных учебников по судебной медицине, удостоенный Бронзовой медали ВДНХ.

Признанием больших заслуг кафедры в области совершенствования системы медицинского образования явилось учреждение Главным управлением учебных заведений МЗ РСФСР на ее базе в 1970 г. Учебно-методического центра по организации и совершенствованию преподавания судебной медицины в вузах РСФСР.

Под руководством В.М.Смольянинова сотрудниками кафедры велась дальнейшая разработка экспертно-диагностических критериев, направленных на повышение доказательственности судебно-медицинской экспертизы. При этом ведущее значение придавалось использованию новых методик в их рациональных комплексах, а также избирательному применению лабораторных объективно-регистрирующих методик (эмиссионный и абсорбционный спектральный анализ, электрофорез, хроматография, биохимические исследования ферментов, хемилюминесценция, электротензометрия и др.). Результаты научных исследований нашли отражение в защищенных сотрудниками и аспирантами кафедры диссертациях (количество только докторских диссертаций за этот период составило более 10) и монографиях по проблемам танатологии (включая экспертизу трупов новорожденных), травматологии, токсикологии, исследованию объектов биологического происхождения, представляющих вещественные доказательства.

В знак признания вклада В.М.Смольянинова в развитие отечественной судебной медицины в 1970 г. ему было предоставлено почетное право произнести Актовую речь в стенах 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. Она была посвящена спектрографической дифференциации и идентификации при судебно-медицинских исследованиях.

Н.В. Попов (1894–1949) и В.М. Смольянинов (1898–1981) с коллективом кафедры судебной медицины. 1930-е гг.

Коллектив кафедры в 1979 г. В центре – профессор В.М. Смольянинов, крайние слева во втором и третьем рядах – профессор В.Н. Крюков и доцент В.О. Плаксин.

В 1979 г. кафедру возглавил заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент Международной академии судебной и социальной медицины профессор Виталий Николаевич Крюков. С 1999 г. он стал почетным заведующим кафедрой и её профессором.

Вместе с В.Н.Крюковым в различные периоды времени на кафедре работали доцент, в последующем профессор Г.А.Пашинян, действительный академик Академии медико-технических наук профессор Л.Е.Кузнецов, доцент, в последующем профессор В.О.Плаксин, ассистенты, в последующем доценты И.В. Буромский, Б.С.Николаев и Ю.А.Солохин, ассистенты В.В.Балаев, А.И. Забельский, В.В.Зайцев, Г.М.Мирошник, Л.М.Москаленко, Н.Н.Качина, Е.М.Кильдюшов и Ю.К. Сальников, Н.А.Туманова, старший лаборант О.Ю. Климова, лаборанты Л.И.Букварева, А.С.Винокурова, З.М.Конюхова, Е.А.Глаголева и Л.В.Жарова.

Научные интересы В.Н.Крюкова и возглавляемого им коллектива были сконцентрированы на исследованиях в области судебно-медицинской травматологи. С именем В.Н.Крюкова связана разработка методик моделирования повреждений тупыми твердыми предметами, внедрение физико-математических расчетов при установлении механизмов, а при множественной травме – и последовательности формирования повреждений, методик реконструкции условий возникновения травмы по виду, характеру и особенностям переломов. Он являлся основоположником нового научного направления в судебной медицине - судебно-медицинской фрактологии.

С 1999 по 2009 гг. на должность заведующего кафедрой был избран действительный академик Международной педагогической академии, профессор Владислав Олегович Плаксин.

С 2012 года на должность заведующего кафедрой избран д.м.н. Николаев Борис Станиславович.

В 2009 и в 2014 году на должность заведующего кафедрой был избран ученик В.Н. Крюкова и В.О. Плаксина – профессор, д.м.н. Кильдюшов Евгений Михайлович. С 1995 года он работал на кафедре судебной медицины в должности ассистента, затем доцента и заведующего. Научная и педагогическая деятельность Е.М. Кильдюшова сопровождается активной практической работой: за годы упорного труда Евгений Михайлович прошел путь от ассистента кафедры до заведующего кафедрой судебно-медицинской ЛФ и начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы города Москвы. Много внимания и сил отдает Е.М. Кильдюшов учебно-методической работе. При его участии составлена программа дисциплины «Судебная медицина», преподаваемая в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, а также разработана балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения. Евгений Михайлович постоянно работает над усовершенствованием учебной программы. Наряду с развитием учебной программы, отдельного внимания заслуживают труды Е.М. Кильдюшова, посвященные определению давности наступления смерти и судебно-медицинской экспертизе трупов плодов и новорожденных.

Сотрудниками кафедры ведется большая работа по совершенствованию методик преподавания судебной медицины в высшей школе. Они приняли действенное участие в разработке программ и учебного плана по судебной медицине. На кафедре разработана и внедрена оригинальная система тестового контроля исходного и итогового уровня знаний студентов.

Тематика научных исследований сотрудников кафедры сконцентрирована на одном из наиболее приоритетных в судебной медицине научном направлении – изучении механизмов, давности происхождения и идентификации процессов и объектов судебно-медицинской экспертизы. В его рамках сотрудниками, аспирантами и соискателями кафедры проводится изучение динамики ряда показателей тканей и органов человека в условиях их прижизненной и посмертной травматизации с учетом давности процесса; исследования механизмов разрушения биологических объектов в зависимости от имевших в них место деформаций и напряжений; разработка рациональных комплексов объектов и методик исследования для диагностики механизмов образования, прижизненности, давности и последовательности возникновения механических повреждений костной ткани, мягких тканей; механизмов и давности происхождения объектов судебно-медицинской экспертизы, давности наступления смерти.

Ежегодно преподавателями кафедры производится более 100 судебно-медицинских экспертиз, в т.ч. по материалам уголовных дел, регулярно проводятся консультации работников органов правопорядка и адвокатов. Сотрудников кафедры регулярно привлекают к участию в комиссионных экспертизах, а также к производству экспертиз по разовым поручениям правоохранительных органов и судов различной инстанции, в т.ч. по заданию Генеральной прокуратуры РФ по факту смерти Есенина и экспертизе останков царской семьи.

Выдающиеся эксперты и преподаватели

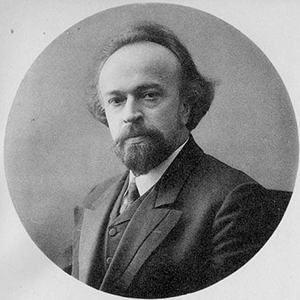

(1865–1931)

Антрополог, один из основоположников российской судебной медицины, специалист в области танатологии, травматологии и токсикологии. В 1906–1931 гг. профессор П.А. Минаков руководил созданной им кафедрой судебной медицины МВЖК (позднее – 2-го МГУ).

(1894–1949)

С 1917 г. работал помощником проректора на кафедре судебной медицины под руководством профессора П.А. Минакова, 1922–1925 гг. – экстерн на кафедре судебной медицины медицинского факультета Московского университета.

В 1923 г. создал судебно-медицинскую лабораторию. В 1927 г. утвержден в ученом звании профессора. 1931–1939 гг. – первый директор Научно-исследовательского института судебной медицины Наркомздрава РСФСР.

С 1937 по 1949 г. занимал должность главного судебно-медицинского эксперта Наркомздрава СССР. Летом 1932 г. избран заведующим кафедрами судебной медицины 1-го и 2-го Московских медицинских институтов, где проработал до 1949 г.

Автор свыше 50 научных трудов, «Судебная токсикология», в 1934 г. им опубликована первая в СССР работа об индивидуальных свойствах крови и способах получения иммунных сывороток анти-М и анти-N.

Им впервые в судебной медицины был применен эмиссионный спектральный анализ.

Являлся главным редактором и соавтором капитального труда «Основы судебной медицины» 1938. Множество его работ посвящено процессуальным вопросам, связанным с судебно-медицинской экспертизой. В 1940 г. вышел его учебник для студентов медицинских вузов.

(1898–1981)

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

С 1932 г. по 1943 г. состоял в должности Главного судебно-медицинского эксперта Наркомздрава РСФСР, а затем судебно-медицинским экспертом Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В 1943 г. он был награжден орденом Отечественной войны I степени. Имеет награды: 2 ордена Ленина, орден Октябрьской революции, 8 медалей, Грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР.

Автор более 120 научных трудов, в том числе руководств и учебников по судебной медицине, многих монографий. Соавтор руководства «Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза». Основные его научные интересы были ориентированы на проблематику общей танатологии, судебной токсикологии, судебной травматологии, врачебная деонтология, организация и методика судебно-медицинской экспертизы. К 1958 г. под его руководством было выполнено 3 докторских и 15 кандидатских диссертаций.

(1933–2010)

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. Обучаясь в клинической ординатуре на кафедре судебной медицины II ММИ (1962–1964 гг.), он завершил работу и в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Судебно-медицинское установление живорожденности методом эмиссионного спектрального анализа легочной ткани новорожденных».

С 1980 по 1989 г. – профессор кафедры судебной медицины II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (РГМУ). В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Комплексное судебно-медицинское установление живорожденности».

С 1964 г. прошел все этапы от ассистента, доцента (1970-1980), до профессора кафедры и с 1989 по 2006 гг. – профессор Г.А. Пашинян заведовал кафедрой судебной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Автор более 600 научных работ, в том числе более 30 монографий, 5 руководств и 5 учебников по судебной медицине, многих изобретений и рационализаторских предложений. Под его редакцией выпущено 5 сборников научных трудов. Им подготовлено более 60 кандидатов и 20 докторов медицинских наук.

Академик Российской академии медико-технических наук (2000). Академик Международной академии интегративной антропологии (2003). Избирался деканом аспирантуры и клинической ординатуры II ММИ. Являлся членом президиума правления Всероссийского, был председателем Московского научных обществ судебных медиков (2005), председателем проблемной комиссии Научного совета по судебной медицине при РАМН, членом редколлегии и заместителем главного редактора журнала «Судебная медицина». Был членом проблемной комиссии по судебной медицине Минздрава РФ и 2 ученых советов.

В 2006 г. за высокие достижения в научной и общественной деятельности, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, поддержании законности и правопорядка награжден Орденом Почета.

(1939 г.р.)

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Лауреат премии Правительства Москвы в области здравоохранения за 1998 год.

Окончил лечебный факультет II Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова в 1963 г., в 1965 г. – аспирантуру на кафедре судебной медицины этого института под руководством проф. В.М. Смольянинова.

С 1966 по 1973 г. – ассистент кафедры судебной медицины II ММИ им. Н.И. Пирогова. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Материалы к определению давности наступления смерти (физико-химические исследования трупного окоченения)».

С 1968 г. одним из первых судебных медиков стал разрабатывать судебно-медицинские проблемы трансплантации трупной почки и других органов и тканей с соответствующими публикациями в СССР, Англии и Италии.

В мае–июле 1991 г. работал начальником отдела подготовки кадров МЗ РСФСР, в июле 1991 г. назначен на должность начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы и Главного судебно-медицинского эксперта Комитета (ныне Департамента) здравоохранения Москвы. В должности начальника бюро СМЭ работал по 2012 г., проявил крупные организаторские способности и вывел бюро в число образцовых.

Автор более 100 научных и учебно-методических работ по различным вопросам судебной медицины, в том числе монографии «Определение давности наступления смерти», 2 серии учебных таблиц по судебной медицине, главы практикума для студентов, авторское свидетельство, методические указания, план и программа для интернов и субординаторов, изданных Минздравом СССР.

Награжден медалями, почетными грамотами, имеет благодарности Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы, ему присуждена премия мэра Москвы. В 1997 г. присвоено почетное звание заслуженного врача РФ, лауреат премии Правительства Москвы в области здравоохранения за 1998 г.

(1943–2002)

Доктор медицинских наук, профессор, действительный академик Академии медико-технических наук (1995). В 1998 г. награжден дипломом лауреата Российским Государственным Медицинским Университетом за лучшую научно-исследовательскую работу «Судебно-медицинское установление механизмов формирования повреждений костей скелета человека тупыми твердыми предметами».

Происходит из семьи крестьян. В 1957 г. окончил семилетнюю школу село Лаж, Лебяжского района, после чего поступил в г. Советске Кировской области в Советское медицинское училище на фельдшерское отделение. После окончания в 1960 г. медицинского училища начал трудовую деятельность лаборанта только что организованной кафедры судебной медицины Кемеровского мединститута и работал на этой должности до 1969 г., совмещая эту работу с учебой на лечебном факультете этого же института. В 1969 г. окончил мединститут и был рекомендован в клиническую ординатуру при кафедре судебной медицины, в которую был зачислен и обучался в 1969–1971 гг. С 1971 по 1976 г. работал в должности ассистента этой кафедры. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинское значение некоторых оптических свойств волос головы человека». В 1973 г. ему присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. В 1976 г. переехал в г. Москву, где начал работу судебно-медицинским экспертом в Бюро Главной судебно-медицинской экспертизы Минздрава РСФСР.

В 1979 г. избран по конкурсу на должность ассистента кафедры судебной медицины II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (в последующем переименован в РГМУ). После защиты в 1989 г. докторской диссертации по двум специальностям – «Биомеханика» и «Судебная медицина» на тему: «Биомеханическое обоснование судебно-медицинских критериев множественных переломов костей таза у детей при травме тупыми предметами» был переведен на должность доцента кафедры, с 1991 года – профессор кафедры. В 1989 г. ему присвоена ученая степень доктора медицинских наук, а в 1993 году присвоено ученое звание профессора.

Л.Е. Кузнецов организатор кафедры судебной медицины медицинского факультета Московского института медико-социальной реабилитологии и первый ее заведующий (1993–2001), в 1992–1995 гг. член проблемной комиссии по биомеханике АН РФ, в 1980–2002 гг. член диссертационного совета в РГМУ по защите кандидатских диссертаций по судебной медицине, биофизике, системному анализу, управлению и обработке информации в медицине и биологии.

Преподавательскую деятельность совмещал с работой эксперта в Бюро Главной судебно-медицинской экспертизы МЗ РСФСР (1979–1995 гг.). Неоднократно привлекался для проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз Комитетом по делам военнослужащих и членов их семей при Правительстве России, участвовал в качестве эксперта при исследовании костных останков царской семьи.

В 1992 г. приказом по МЗ РФ присвоена, в 1997 г. приказом по РГМУ подтверждена высшая квалификационная категория по специальности «судебная медицинская экспертиза».

Л.Е. Кузнецова отличает широкий круг научных интересов. Он автор, соавтор, член авторского коллектива 2 изобретений и более 250 научных и учебно-методических трудов, среди них 3 руководства и 3 монографии. Под его руководством выполнены 2 кандидатские диссертации.

Основные труды:

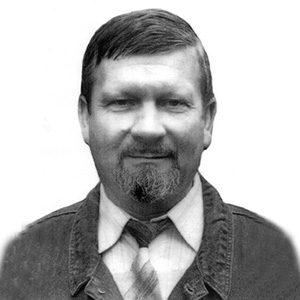

(1930–2015)

Виталий Николаевич Крюков родился 12 июля 1930 г. на хуторе Сухов-1 Михайловского района Волгоградской (Сталинградской) области. В 1955 г. он окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. И.В. Сталина и поступил в аспирантуру при кафедре судебной медицины. В 1958 г. после досрочной защиты кандидатской диссертации В.Н. Крюков был направлен в Алтайский государственный медицинский институт, где им был организован курс, а затем кафедра судебной медицины, которую он возглавлял вплоть до 1979 г.

В 1967 г. Виталий Николаевич защитил докторскую диссертацию на тему "Повреждения плоских и длинных трубчатых костей при воздействии на них тупыми предметами", в 1968 г. ему было присвоено звание профессора. Работу на кафедре В.Н. Крюков совмещал последовательно с деятельностью декана, проректора по научно-учебной работе, а в 1964–1979 гг. – ректора Алтайского государственного медицинского института им. Ленинского комсомола.

В 1979 г. Виталий Николаевич вернулся во 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова и возглавил кафедру судебной медицины, которой руководил на протяжении 20 лет. С 1999 г. он профессор и почетный заведующий кафедрой.

В.Н. Крюков автор свыше 200 научных и учебно-методических трудов. Созданный им "Атлас топографии силовых напряжений в костях при травме тупыми предметами" является уникальным и не имеет аналогов в мировой литературе. Непреходящий интерес представляют для судебных медиков монографии "Механика и морфология переломов", "Основы механо- и морфогенеза переломов", многотомный "Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета".

В.Н. Крюков редактор и член авторских коллективов многочисленных изданий учебника "Судебная медицина" для студентов медицинских и юридических вузов, "Практикума по судебной медицине", капитального руководства по судебной медицине для обучающихся в интернатуре и ординатуре по специальности "судебно-медицинская экспертиза", один из составителей утвержденной в 2003 г. Министерством образования РФ программы дисциплины "Судебная медицина" для специальностей "Лечебное дело" и "Педиатрия", действующей в настоящее время.

Виталием Николаевичем подготовлена плеяда замечательных отечественных судебных медиков. Среди его учеников 22 доктора и более 50 кандидатов медицинских наук. Многие из его учеников уже сами являются профессорами и доцентами, заведуют кафедрами и курсами судебной медицины, возглавляют государственные судебно-медицинские экспертные учреждения.

В 1998 г. профессору В.Н. Крюкову как основателю научной школы и нового научного направления – судебно-медицинской фрактологии было предоставлено право произнести в РГМУ им. Н.И. Пирогова Актовую речь "Фрактография как новое направление в теории и практике судебной медицины".

Свидетельством международного признания научных заслуг профессора В.Н. Крюкова явилось избрание его в 1972 г. членом-корреспондентом Международной академии судебной и социальной медицины и зарубежным членом Германского общества судебных медиков, присуждение ему в 2003 г. Европейской академией естествознания своей высшей награды – медали Рудольфа Вирхова.

Многие годы профессор Крюков являлся членом Правления Всесоюзного научного общества судебных медиков и представителем Всероссийского общества судебных медиков, членом Бюро Научного Совета по судебной медицине РАМН и председателем Проблемной комиссии названного Совета, председателем Проблемной комиссии "Научные основы судебной медицины и экспертной практики" ГУНИИ и КНИ МЗ РФ, членом редколлегии журнала "Судебно-медицинская экспертиза", ответственным редактором отдела "Судебная медицина" научно-производственного объединения "Медицинская энциклопедия", заместителем председателя диссертационного совета при РГМУ.

Блестящий лектор, высококвалифицированный педагог, талантливый ученый, один из ведущих специалистов в области судебно-медицинской травматологии, эрудированнейший человек, знаток истории, литературы, поэзии, страстный охотник, увлекательный собеседник, Виталий Николаевич снискал любовь и уважение студенческой молодежи, заслуженный авторитет среди коллег по работе, судебно-медицинской общественности и работников правоохранительных органов.

За научный вклад в судебную медицину и подготовку научных кадров он был удостоен ордена "Октябрьская Революция", "Трудовое Красное Знамя" (дважды), многочисленных медалей. Награжден нагрудными знаками "Высшая школа" и "Отличнику здравоохранения". В 1979 г. ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки РСФСР".

(1947–2009)

Родился в 1947 г. в г. Барнаул Алтайского края. Закончив среднюю школу, он поступил в Алтайский государственный медицинский институт, который успешно окончил в 1971 г. и поступил в аспирантуру на кафедру судебной медицины. Будучи студентом, В.О.Плаксин был избран секретарем комитета комсомола института – с 1970–1973 гг. Активно участвовал в организации стройотрядов в институте, был командиром стройотрядов в Эвенкии, где строили жилые дома, комиссаром ССО на Сахалине и Камчатке, где строили элеваторы, в 1972–1973 гг. – комиссаром ССО на Алтае, где строили железную дорогу.

Обучаясь в аспирантуре, досрочно защитил кандидатскую диссертацию и работал ассистентом на кафедре судебной медицины Алтайского государ-ственного медицинского института. С 1979 г. Владислав Олегович работал доцентом кафедры судебной медицины РГМУ. С 1982 по 1995 гг. Плаксин В.О. занимал должность Главного судебно-медицинского эксперта Российской Федерации.

В 1983 г. произошла трагедия с пароходом «Нахимов» под Новороссийском. Владислав Олегович возглавлял группу судмедэкспертов по идентификации тел погибших. После этого происшествия, по инициативе Плаксина В.О., в Москве прошла большая конференция по чрезвычайным происшествиям, где были предложены и разработаны модели ликвидации их последствий. По приказу Владислава Олеговича были созданы дежурные группы из наиболее опытных экспертов для проведения идентификации (исследования) при массовых катастрофах.

К началу 90-х годов в Главной суд. мед. экспертизе РФ под руководством Плаксина В.О. была создана команда опытных профессионалов, таких как Сергей Абрамов (криминалистика и новые технологии), Раиса Краснова (судебная химия), Исхак Гедыгушев (первый заместитель по экспертной работе), Светлана Гуртовая (судебная биология), Александр Исаев (экспертиза трупов и сложные экспертизы), Александр Кинле (оргметодотдел) и др. В это же время В.О.Плаксин организовал первый в СССР медико-генетический центр, который возглавил Павел Иванов.

В 1991 г. Плаксин В.О. возглавлял правительственную судебно-медицинскую комиссию по идентификации останков императорской семьи. В результате этой кропотливой работы удалось идентифицировать почти всех членов царской семьи (Николая II, императрицу Александру Федоровну, трех дочерей – Анастасию, Татьяну и Ольгу, а также трех приближенных лиц – доктора Евгения Боткина, слуг Харитонова и Демидову). Останки Марии и Алексея Романовых были обнаружены только лишь в 2006 г.

Высокий класс российских экспертов был подтвержден при контрольных исследованиях останков императорской семьи учеными из США, Великобритании, Японии, Германии.

В 1992 г. судебно-медицинская комиссия Главной судмедэкспертизы РФ под руководством Плаксина В.О. подготовила обобщающую многотомную экспертизу по делу Чикатило.

В 1993 г. Владислав Олегович был назначен председателем комиссии по освидетельствованию состояния здоровья всех членов ГКЧП (Язова, Лукьянова, Крючкова, Варенникова, Болдина, Бакланова и др.).

В 1995 г. Плаксин В.О. возвращается на кафедру судебной медицины РГМУ зав. кафедрой. Он был прекрасным лектором, педагогом, его любили студенты, с интересом посещали его лекции и практические занятия.

Где бы Владислав Олегович ни работал, он всегда выполнял работу на высоком уровне. Несмотря на большой педагогический стаж, Владислав Олегович каждый раз готовился к лекциям, используя не только специальную литературу, но и художественную (читал стихи Пушкина, Лермонтова и других писателей).

Владислав Олегович был любим практически всеми кто с ним общался. Он обладал редким качеством выслушать каждого человека, вникнуть в его проблемы, а если потребуется, то и включиться в их решение.

Профессора Плаксина В.О. неоднократно приглашали читать лекции в коллегию адвокатов. Самые сложные и спорные экспертизы направляли к Владиславу Олеговичу. Многие эксперты и юристы шли к нему за советом, зная наперед, что они всегда получат высококвалифицированную консультацию! А после его выступлений в суде, в качестве эксперта, у сторон не возникало никаких вопросов, так профессионально Владислав Олегович все разъяснял и раскладывал «по полочкам».

Владислав Олегович был интеллектуален, уравновешен, деликатен, добр, высокообразован, великолепным педагогом и высококвалифицированным экспертом. И самое главное, этот человек умел принимать решения, что очень важно для руководителя такого ранга! Ничего не откладывал в долгий ящик. Если была проблема – решал ее немедленно!

На сегодняшний день нам, коллективу кафедры, очень не хватает Владислава Олеговича! И все мы будем очень стараться, чтобы сохранить память о нем и поддерживать статус кафедры на высоком уровне.