Институт материнства и детства

Создание государственной системы охраны материнства и детства, включающей в себя наряду с организацией работы специальных медицинских учреждений, и подготовку медицинских кадров для оказания лечебно-профилактической помощи женщинам и детям, явилось одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством в 20-30-е годы XX века. В свою очередь, необходимость подготовки врачей, профессионально и квалифицированно разбирающихся в проблемах педиатрии – науке о здоровом и больном ребенке, детских болезнях, их диагностике, лечении и профилактике – продиктовала необходимость организации при медицинских вузах специальных факультетов.

В 1930 г. в стране был открыт факультет охраны материнства, младенчества и детства (в настоящее время – педиатрический факультет) при 2-м Медицинском институте (в настоящее время – РНИМУ им. Н.И. Пирогова), ставший первым педиатрическим факультетом не только в нашей стране, но и в мировой практике. Первоначально было открыто отделение охраны материнства, младенчества и детства (ОММиД) и отделение охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП). Впоследствии, в 1936 г., оба отделения слились в один факультет, который стал называться педиатрическим.

Набор студентов на первый курс факультета охраны материнства, младенчества и детства в соответствии с приказом Народного Комиссариата здравоохранения № 406 от 9 августа 1930 г. был произведен 1 октября 1930 г. Одновременно, за счет привлечения студентов, обучавшихся на лечебном факультете, было организовано обучение и на других курсах: на 2-м курсе - с 23 ноября 1930 г., на 3-м - с 11 февраля 1931 г., на 4-м - с 15 сентября 1931 г. Это позволило уже 15 июля 1932 г. осуществить первый выпуск врачей (121 человек) факультета Охраны Материнства, Младенчества и Детства.

С первых дней Великой Отечественной войны профессорско-преподавательский состав, выпускники и студенты приняли самое активное участие в защите Родины, как в действующей армии, так и в тылу. Весь выпуск 1941 г. педиатрического факультета был направлен на фронт. Многие преподаватели, ординаторы, аспиранты и студенты уходили добровольцами в лыжные батальоны, народное ополчение, санитарные отряды, медицинские учреждения, развернутые как на фронте, так и в тылу, а оставшиеся самоотверженно работали на строительстве оборонительных сооружений. Специальные бригады оказывали медицинскую помощь эвакуированным детям. Широкий размах приняло донорство и участие преподавателей и студентов в сборе донорской крови.

Среди преподавателей педиатрического факультета, отмеченных правительственными наградами за боевые заслуги, известны многие, в том числе профессор К.Ф.Соколова (в период войны – начальник отделения эвакогоспиталей); академик РАМН, профессор В.А.Таболин (санитар эвакогоспиталя); академик РАМН, профессор А.А.Багдасаров (один из основателей службы переливания крови и снабжения ею госпиталей); профессор Г.П.Зайцев (армейский хирург, затем главный хирург фронтового эвакопункта Калининского 1 Прибалтийского фронта); академик РАМН, профессор Ю.Ф.Исаков (добровольцем ушел на фронт, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Эстонии, островов Балтийского моря); профессор Е.И.Ковалевский (начальник штаба батальона); академик РАМН, профессор В.В.Куприянов (вначале старший сержант истребительного батальона морской пехоты, а с 1943г., после досрочного окончания Военно-морской медицинской академии, – фельдшер); профессор Ю.А.Ильинский (старший сержант действующей армии); заслуженный деятель науки РСФСР, профессор И.И.Щербаков (военврач госпиталя), заслуженный врач РФ, профессор И.Л.Кручинина (военврач госпиталя); профессор А.В.Гуляев (ведущий хирург ряда госпиталей); заслуженный деятель науки РСФСР, профессор А.А.Лебедев (командир госпитальной роты медсанбата); член-корреспондент РАМН, профессор А.В.Мазурин (командир санитарного взвода стрелкового батальона); Н.А.Крученок, профессор А.М.Джавадян (в период войны – начальник и ведущий хирург одного из хирургических отделений нейрохирургического госпиталя); профессора С.А.Апетов (в период войны – полковой врач, затем ведущий хирург медсанбата), профессор В.Н.Власова-Денисова (в период войны – начальник ряда эвакогоспиталей); доцент М.Д.Зайденберг (в период войны – фельдшер в действующей армии, в последующем в партизанском отряде), доцент М.С.Махлина, доцент Е.Н.Тишина, доцент Е.С.Королева, доцент Е.А.Головенчиц, доцент З.А.Ремизова (в период войны – врачи эвакогоспиталей), доцент И.Я.Степанов (в период войны – старший сержант артиллерийских войск) и многие другие. Практически все сотрудники кафедры общей хирургии педиатрического факультета во время войны работали ведущими хирургами медсанбатов, эвакогоспиталей различных фронтов, в том числе геройски погибшие – ассистент С.И.Герман, аспирант Н.А.Арсеньев, ординатор В.Р.Дмитриев.

Узнать больше о сотрудниках и выпускниках 2-го Меда — участниках Великой Отечественной войны ►

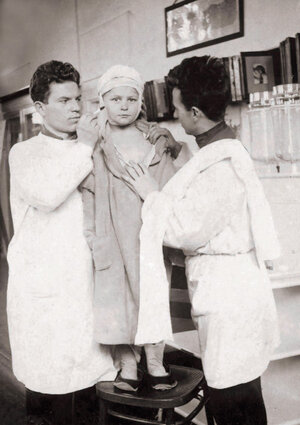

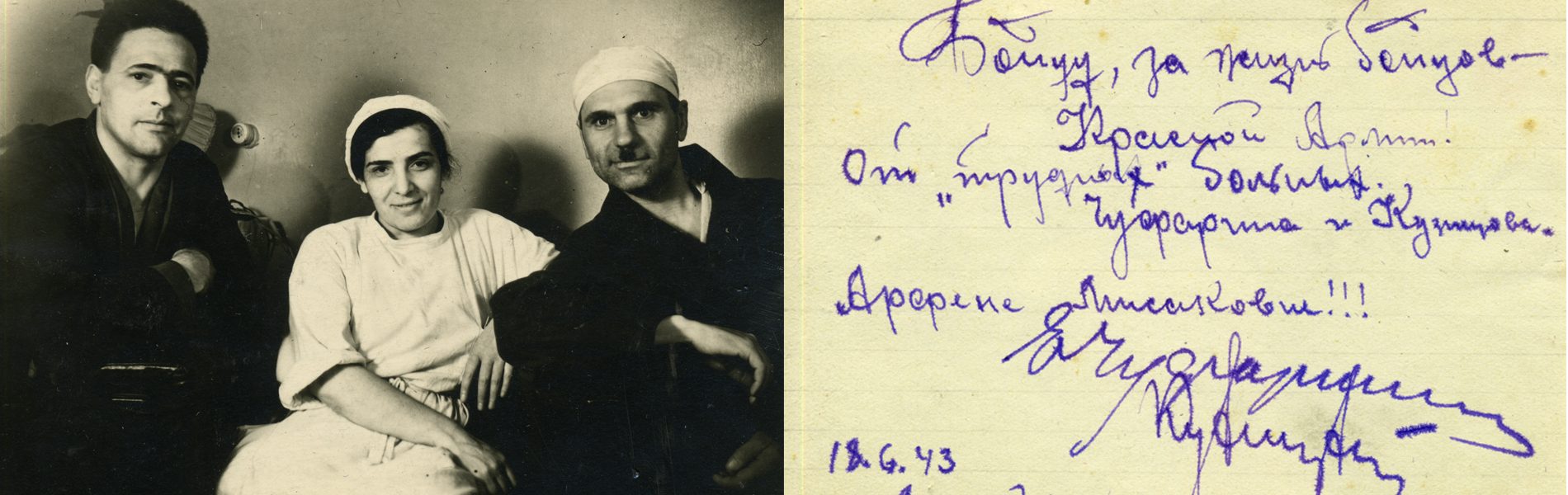

Раненые эвакогоспиталя с врачом А.М. Джавадян. 1943 г.

Со дня основания факультета подготовка будущих педиатров проводилась в соответствии с требованиями высшей школы и запросами практического здравоохранения. За прошедшие 85 лет существования педиатрического факультета многое претерпело изменения.

Во-первых, увеличились сроки подготовки врачей-педиатров: с 4-х лет при открытии факультета до 6-ти лет начиная с 1946 г. и по настоящее время.

Во-вторых, изменения коснулись и учебных планов (перечень обязательных для изучения дисциплин) и учебных программ по каждому предмету. Так, увеличилось число изучаемых дисциплин с 30 при организации факультета до 45 при переходе на 6-ти летнее обучении и 54-х в настоящее время. Обучение студентов включает, наряду с профессиональной подготовкой, изучение гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных и медико-биологических дисциплин. Особенностью подготовки студентов педиатрического факультета является изучение вопросов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики болезней, как у взрослых, так и у детей.

В третьих, увеличилось количество педиатрических кафедр, и учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных дисциплин. При этом существенно возросло число часов, выделенных на освоение педиатрических дисциплин (с 340 часов в 1930 г. до 1890 часов в 2000 г.). Это способствовало детализации преподавания и появлению наряду с кафедрами пропедевтики детских болезней, факультетской и госпитальной педиатрии, хирургических болезней детского возраста, кафедр, преподающих детские инфекции, поликлиническую педиатрию, эндокринологию. Кроме того, на педиатрическом факультете выделились и стали самостоятельными кафедры неврологии, оториноларингологии, дерматовенерологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, реалибилитации и спортивной медицины и физиотерапии, где преподавание проводится с акцентом на подготовку педиатров.

Изменения в учебном плане затронули и организацию проведения итогового контроля знаний студентов. Изменилось не только число, но и организация проведения курсовых и государственных экзаменов. Если при образовании факультета сдача экзаменов по завершении обучения отдельных дисциплин отсутствовала, то в последующем их число возросло до 35, причем наряду с курсовыми выпускники сдают государственные экзамены.

В качестве государственной аттестации первые выпускники педиатрического факультета защищали дипломную работу, в 2000 г. студенты-педиатры сдавали 5 итоговых государственных экзаменов по отдельным дисциплинам и 1 междисциплинарный экзамен по специальности «Педиатрия». Сегодня выпускники факультета завершают обучение Государственной итоговой аттестацией, а затем проходят первичную аккредитацию для получения права заниматься медицинской деятельностью.

В сентябре 2024 года Педиатрический факультет был преобразован в Институт материнства и детства. В его состав кроме кафедр педистрического профиля вошли научно-исследовательские лаборатории.

Государственная итоговая аттестация. 2018 г.

(1894—1938)

Первый декан факультета охраны материнства и детства 2-го Московского медицинского института. Уже с 1 марта 1931 г. был освобожден от этой должности в связи с его переходом на работу в институт Охраны Материнства и младенчества.

Принимал участие в революционном движении с 1912 г., член компартии с 1918 г. До 1920 г. работал на фронтах в качестве полкового врача, впоследствии перешел в Наркомздрав Украины, где организовал и заведывал Отделом охраны материнства и младенчества. В 1937 году был арестован, в 1938 — расстрелян. Реабилитирован в 1958 г.

(1892—1980)

Декан педиатрического факультета в 1931–1941 гг.

Замечательный врач и организатор, стоявший у истоков формирования системы охраны материнства и детства в стране, “душа деканата”, человек достойный высокого звания врач-педиатр.

Г.Б. Гецов в 1918 г. окончил медицинский факультет Киевского университета, с 1921 г. по 1928 г. работал на кафедре гигиены Киевского государственного медицинского института. С 1928 г. он был назначен приват-доцентом курса охраны материнства и детства в том же институте. В 1929 г. Г.Б. Гецов был переведен в Государственный научно-исследовательский институт Охраны материнства и младенчества НКЗ РСФСР на кафедру социальной гигиены. В 1931 г. Г.Б. Гецов перешел на аналогичную кафедру во 2-ой Московский медицинский институт. Одновременно с работой на кафедре с 1931 по 1941 г. исполнял обязанности декана педиатрического факультета.

Г.Б. Гецов был инициатором и организатором ряда мероприятий, сыгравших значительную роль в деле становления и развития системы Охраны Материнства и Детства. Им впервые в нашей стране были организованы обязательные посещения больных детей на дому врачами детской консультации, обоснованы и разработаны темы патронажа грудных детей, организованы «сезонные ясли» для грудных детей, проживающих в сельской местности.

За заслуги перед Отечеством Герасим Борисович был награжден Орденом Ленина (1933), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета (1967), знаком Отличник здравоохранения, Юбилейной медалью к 100-летию В.И. Ленина (1970) и другими медалями.

(1897—1974)

Декан педиатрического факультета в 1943–1945 гг.

Советский микробиолог, профессор (1942), заслуженный деятель науки РСФСР (1960).

Выпускница медицинского факультета 2-го Московского Государственного Университета, в 1924 г. была зачислена в аспирантуру на кафедру микробиологии. С 1929 г. — ассистент, с 1936 г. — доцент, с 1941 г. — профессор, а с 1943 г. — заведующая этой же кафедрой. Одна из первых в СССР занялась изучением сульфаниламидных препаратов, под ее руководством и при ее участии были проведены первые клинические испытания этих лекарственных средств.

Ею было опубликовано более 80 научных работ, посвященных разработке проблем химиотерапии инфекционных заболеваний, обоснованию механизма действия химиотерапевтических препаратов, в том числе сульфаниламидных препаратов, освещению роли микроорганизмов в химиотерапевтическом процессе и появлению лекарственной устойчивости микроорганизмов. Мария Николаевна Лебедева награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

(1892—1949)

Декан педиатрического факультета в 1945–1947 гг.

В 1910 г. Н.А. Ремизов поступил в МГУ, однако, в связи с началом Первой мировой войны занятия были прерваны. Лишь в 1924 г. он закончил математическое отделение физико-математического факультета МГУ. С 1927 г. работал в Институте профессиональных болезней им. Обуха. В 1932 г. перешел на работу во 2-й Московский медицинский институт, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой физики. В своей научно-педагогической деятельности он всегда стремился приблизить преподавание физики к потребностям медицины. Ремизовым Н.А. был написан учебник “Медицинская метеорология и климатология”, создан практикум по “физике” для студентов медицинского института. Автор более 40 научных работ, 3 авторских свидетельств на изобретения.

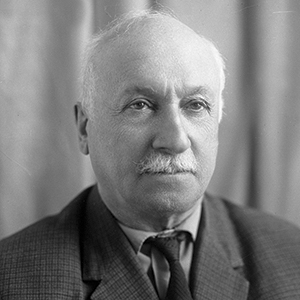

(1896–1960)

Один из выдающихся детских хирургов, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой детской хирургии и ортопедии 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова. Декан педиатрического факультета в 1947–1950 гг.

Родился 8 сентября 1896 года в селе Зюздино Вятской губернии. В 1919 году окончил медицинский факультет 1-го Московского государственного университета. В рядах Десятой Красной Армии участвовал в боях на Южном фронте, Донбассе, под Царицыным, Курском. После демобилизации в 1924 году он становится ординатором Госпитальной хирургической клиники Московского государственного университета, руководимой профессором А.В.Мартыновым. Закончив специализацию по хирургии в 1925 году, Сергей Дмитриевич думает о создании детской хирургии. Свою мечту осуществляет в 1927 году, когда избирается по конкурсу на должность ординатора хирургического отделения 1-й Образцовой детской клинической больницы. Работал под руководством профессора Т.П.Краснобаева. В 1938 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Гнойный плеврит у детей и его лечение». В том же году ему решением Высшей аттестационной комиссии присуждена учёная степень доктора медицинских наук.

В 1942 году Высшая аттестационная комиссия приняла решение о присвоении С.Д.Терновскому звания профессора по специальности «детская хирургия».

В 1943 году профессор С.Д.Терновский был избран на должность заведующего кафедрой детской хирургии 2 Московского медицинского института.

С 1946 года С.Д.Терновский в течение 4 лет был деканом педиатрического факультета 2-го ММИ.

В 1956 г. профессор С.Д.Терновский избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в июне этого же года ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Под его руководством защищены 21 кандидатская и 3 докторских диссертации. Им опубликовано более 140 научных работ, среди них учебник «Хирургия детского возраста», 8 монографий по различным разделам детской хирургии. Среди его учеников – академики Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Долецкий С.Я., Волков М.В., профессора М.В.Громов, Н.И.Кондрашин, И.К.Мурашов и другие.

По инициативе профессора С.Д.Терновского с 1957 года и по настоящее время проводятся Всесоюзные-Российские научные студенческие конференции «Актуальные вопросы детской хирургии». В 2009 году состоится уже 50-я Российская научная студенческая конференция по детской хирургии.

(1903—1982)

Декан педиатрического факультета в 1950–1953 гг.

Заслуженный деятель науки, профессор, организатор и первый заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета во 2-м Московском медицинском институте.

А.А. Лебедев в 1927 г. окончил медицинский факультет МГУ и до 1929 г. был ординатором в Иваново-Вознесенске. С 1929 г. он прошел путь от интерна до доцента сначала в институте Охраны Материнства и Младенчества, а затем в Центральном институте усовершенствования врачей. В наш институт А.А. Лебедев пришел зрелым ученым, высоко квалифицированным врачом и прекрасным педагогом. Им опубликовано около 200 научных работ по различным вопросам акушерства и гинекологии, в том числе, 7 монографий. Под его руководством разработаны и внедрены в широкую практику оригинальные методы профилактики и лечения токсикоза беременности, физиопсихопрофилактики в акушерстве. За заслуги перед Родиной А.А. Лебедев был награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом Красной звезды.

(1911—2008)

Основатель научной школы. Академик РАМН, профессор, лауреат ордена Ленина (1974). Декан педиатрического факультета в 1953–1959 гг. Зав. кафедрой инфекционных болезней у детей педиатрического факультета в 1962–1989 гг.

Нина Ивановна Нисевич родилась 16 декабря 1911 года в городе Ярославле в рабочей семье, в которой росло четверо детей. После окончания школы Нина Ивановна оставляет родной дом и отправляется в столицу с твердым желанием стать студенткой медицинского института. Она успешно сдает вступительные экзамены и поступает на медицинский факультет 2-го МГУ. В результате активной агитации Г.Б.Гецова в 1930 году Нина Ивановна переходит на вновь организованный во 2-м медицинском институте (ныне – РНИМУ им. Н.И. Пирогова) факультет охраны материнства, младенчества и детства (с сентября 1934 года – педиатрический факультет), который заканчивает в январе 1934 года (второй выпуск). Всю свою жизнь она посвятила служению детям.

По окончании обучения она работала участковым врачом педиатром в г. Калата Свердловской области, затем в г. Орехово-Зуево Московской области. Лишь в 1938 году она поступает в ординатуру, а затем в аспирантуру на кафедру факультетской педиатрии, которую в тот период возглавлял профессор А.А. Колтыпин. Это были трудные годы упорного труда и постижения различных аспектов специальности, однако закончить обучение в аспирантуре ей не удалось, так как началась Великая Отечественная война. В связи с начавшейся войной была вынуждена эвакуироваться с двумя детьми в родной Ярославль. Из-за отсутствия хирургов направлена в хирургическое отделение больницы им. Н.А. Семашко, где, овладев хирургической техникой, самостоятельно оперировала широко распространенные хирургические заболевания и травмы.

В 1943 году, вернувшись в Москву, Нина Ивановна продолжила работу над диссертацией под руководством профессора Д.Д. Лебедева, навсегда связав свою жизнь с РНИМУ. Кандидатскую диссертацию на тему «Особенности течения дифтерии у привитых детей» Нина Ивановна защитила в 1944 году, когда во всех странах Европы и нашей стране свирепствовали эпидемии дифтерии. В своей работе Нина Ивановна показала, что тяжелые формы болезни и летальные исходы отмечаются не только у непривитых детей, но и у детей с незаконченной вакцинацией. Этот вывод вновь подтвердился, когда в 90-е годы у нас в стране был отмечен подъем заболеваемости дифтерией и начали однократно прививать против дифтерии все взрослое население, что привело к нарастанию вспышки и появлению тяжелых форм и летальных исходов. Только с применением двукратной вакцинации вспышка дифтерии пошла на убыль.

Практически сразу после окончания кандидатской диссертации Нина Ивановна под руководством Д.Д. Лебедева начинает работать над докторской диссертацией, посвященной изучению скарлатины. В те годы это была тяжелейшая инфекция, сопровождающаяся гнойными осложнениями, от которых умирал каждый четвертый заболевший ребенок. После защиты докторской диссертации в 1952 году она перешла на вновь образованную кафедру детских инфекций, где работала в качестве профессора.

В 1953–1959 годы Нина Ивановна была деканом педиатрического факультета 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И.Пирогова. В 1962 году она стала заведующей кафедрой детских инфекций, которую возглавляла в течение 25 лет до 1989 года. Результатом высокого профессионализма, невероятной работоспособности и самоотверженности стало избрание Н.И. Нисевич членом корреспондентом АМН СССР (1965 г.) и академиком АМН СССР (1974 г.).

Научные интересы Нины Ивановны и ее учеников многогранны и затрагивают различные разделы медицины. Это исследования особенностей диагностики и лечения у детей дифтерии и скарлатины, работы по кишечным инфекциям, вирусным гепатитам. Итоги выполненных научных исследований при ее непосредственном участии и под ее руководством были обобщены и представлены в виде 16 монографий и двух руководств, многочисленных статей и глав в различных научных медицинских изданиях и Большой советской энциклопедии. В целом Н.И.Нисевич было опубликовано более 300 научных работ. Наиболее значимыми являются «Руководство по желудочно-кишечным заболеваниям у детей» (1969), «Круп у детей» (1973), «Инфекционный мононуклеоз у детей» (1975), «Математические методы в клинической практике» (1980), «Болезни печени у детей» (руководство, 1981), «Тяжелые и злокачественные формы вирусного гепатита у детей» (1982), «Вирусные гепатиты» (1994), «Вирусные гепатиты от А до TTV» (2003), а также учебник «Инфекционные болезни у детей» (1985, 1990, 2006). Под руководством академика РАМН Н.И. Нисевич защищено 59 кандидатских и 22 докторские диссертации

Большое внимание Нина Ивановна всегда уделяла педагогическому процессу, по ее учебникам в настоящее время обучается современное поколение студентов педиатрического факультета.

Многие годы Нина Ивановна была главным педиатром Четвертого Главного Управления Минздрава СССР, главным редактором журнала «Вопросы охраны материнства и детства», членом пленума ВАК, членом Комитета советских женщин. За беззаветное и преданное служение Родине Нина Ивановна Нисевич награждена орденами «Знак почета» (1961 г., 1978 г.), «Трудового Красного Знамени» (1971 г.), «Ленина» (1974 г.), медалями «За доблестный труд в ВОВ», «За заслуги перед Отечеством», «60 лет победы в ВОВ», в 2001 г. становится лауреатом почетного знака «За заслуги» Медицинского центра Управления делами Президента РФ.

Нина Ивановна прожила яркую, красивую и, как все поколение, вынесшее на своих плечах тяготы войны, непростую жизнь. Нина Ивановна проработала в РНИМУ более 65 лет и до последних дней жизни продолжала свою трудовую деятельность, являясь советником ректора РГМУ. До последних дней своей жизни она была в курсе всех современных достижений педиатрии. Обладая поистине энциклопедическими знаниями и удивительным клиническим чутьем, Нина Ивановна оказывала неоценимую помощь молодым специалистам – педиатрам, инфекционистам. Она продолжала активно участвовать в жизни вуза, факультета и кафедры, консультируя диссертантов, участвуя в составлении новых вариантов тестовых заданий и ситуационных задач, принимая государственный экзамен по специальности, давая советы по лечению наиболее сложных пациентов.

Это была гениальная, легендарная Личность и невероятная, удивительная женщина. Скончалась Нина Ивановна Нисевич 30 октября 2008 года в возрасте 96 лет.

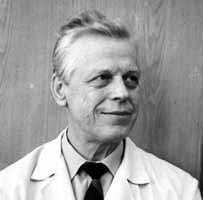

Профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии в 1951–1962 гг. Декан педиатрического факультета в 1959–1961 гг.

Окончил медицинский факультет Московского университета в 1917 г., но вплоть до 1924 г. служил в Красной Армии, участвуя в боевых действиях на фронтах гражданской войны. С 1924 г. работал ассистентом кафедры детских болезней Минского медицинского института, затем с 1930 г. заведовал отделением в Ялтинском туберкулезном институте. С 1931 г. до 1939 г. работает одновременно в Московском институте охраны здоровья детей и подростков в качестве заместителя заведующего физиологическим и морфологическим отделом и в Институте питания, заведуя отделом детского питания. В 1943 г. переходит на работу в НИИ педиатрии МЗ РСФСР, где вначале заведует отделением для грудных детей и выполняет обязанности ученого секретаря, а затем – заместителем директора по научной работе.

В 1952 г. он защитил докторскую диссертацию «Введение в педиатрию». После утверждения ВАКом СССР докторской диссертации К.Ф. Попову была присвоена ученая степень доктора медедицинских наук и ученое звание профессора.

К.Ф. Попов — автор 60 научных работ, в том числе ряда глав в Педагогической энциклопедии. Соавтор учебника по детским болезням. Под его руководством выполнено 16 кандидатских диссертаций.

(1923—2001)

Декан педиатрического факультета в 1961–1962 гг.

Академик РАМН, профессор.

Волков М.В. поступил в 1941 г. во 2-ой Московский медицинский институт, но с первого курса ушел в армию, прошел всю Великую Отечественную Войну и лишь после ее окончания вернулся в институт и продолжил учебу. После окончания с отличием педиатрического факультета 2-го Московского медицинского института продолжил обучение в ординатуре, затем в аспирантуре на кафедре детской хирургии и ортопедии. В 1961 г. он перешел на работу в Центральный институт травматологии и ортопедии (ЦИТО).

Волков М.В. удостоен Государственной премии СССР и Международной премии хирургов им. Дениса, имеет 7 отечественных и иностранных орденов и 12 боевых медалей.

(1924—1963)

Декан педиатрического факультета в 1962–1963 гг.

В 1947 г. он окончил Государственный медицинский институт им. Молотова, после защиты кандидатской диссертации (1950 г.), начал работу на кафедре нормальной анатомии 2 МГМИ в качестве ассистента. В 1955 г. В.Б. Соколов стал доцентом, в 1962 г. после защиты докторской диссертации – профессором. Одновременно с работой на кафедре В.Б. Соколов работал заместителем декана педиатрического факультета, а с декабря 1962 г. – деканом. Однако его жизнь оборвалась слишком рано, в июле 1963 г. в возрасте 39 лет он ушел из жизни.

Б.В. Соколов был награжден медалью «За доблестный труд в период Великой отечественной войны 1941–1945 гг».

Декан педиатрического факультета в 1963–1964 гг.

Известный хирург, профессор кафедры хирургических болезней педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.

После окончания в 1932 г. 2-го МГМИ работала заведующей здравпунктом на заводе “Бакинский рабочий”, затем интерном на кафедре факультетской хирургии 2-го МГМИ. В 1937 г. поступила в ординатору, а после ее окончания с 1941 г. работала ассистентом в клинике академика С.И. Спасокукоцкого.

В годы Великой Отечественной войны — начальник и ведущий хирург нейрохирургического отделения госпиталя № 5012. В архивах Университета сохранились многочисленные благодарности ее труду от раненых бойцов.

После войны работала во 2-м Медицинском институте на кафедре госпитальной хирургии педиатрического факультета вначале в качестве ассистента, затем доцента и профессора.

А.М. Джавадян награждена 5-ю медалями и знаком «Отличник здравоохранения».

(1926—2008)

Декан педиатрического факультета в 1964–1966 гг.

Видный педиатр, член-корреспондент АМН СССР (РАМН), профессор.

В 1949 г. Н.С. Кисляк окончила с отличием педиатрический факультет Саратовского медицинского института, затем продолжила учебу в клинической ординатуре на кафедре факультетской педиатрии во 2-го МОЛГМИ. С 1952 г. работала на кафедре детских болезней № 1, где прошла путь от аспиранта до заведующего (1966). В 1966 году Кисляк Н.С. оставила работу в деканате в связи с переходом в Министерство здравоохранения СССР на должность заместителя министра, курирующего лечебно-профилактическую помощь матери и ребенку.

Кисляк Н.С. награждена бронзовой медалью ВДНХ, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Знак почета.

(1922—2009)

Декан педиатрического факультета в 1966–1970 гг.

Известный детский офтальмолог, профессор.

В 1954 г. он с отличием окончил Ярославский медицинский институт. В 1960 г. защитил кандидатскую, а в 1970 г. – докторскую диссертацию. В 1963 г.Е.И. Ковалевский перешел на работу во 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова на кафедру глазных болезней, которую возглавлял в течение 25 лет. Им написан и дважды переиздан первый в стране учебник по детской офтальмологии, руководство-атлас. Работая деканом педиатрического факультета, он неуклонно проводил идею профильного преподавания всех клинических дисциплин применительно к детям как на додипломном, так и последипломном уровнях.

(1929–2016)

Декан педиатрического факультета в 1970–1974 гг.

Академик РАМН, профессор, заведующий кафедрой кожных болезней.

Ю.К. Скрипкин в 1954 г. окончил Курский медицинский институт. В 1957 г. перешел на работу во 2-й МОЛГМИ на кафедру кожных болезней, в 1959 г. защитил кандидатскую, а в 1964 г. докторскую диссертации. Фундаментальные исследования Ю.К. Скрипкина посвящены изучению роли нейроэндокринных сдвигов и иммунных расстройств в патогенезе развития заболеваний кожи и подкожной клетчатки. За большие заслуги правительство наградило Ю.К. Скрипкин 2-мя орденами (“Знак Почета”, “Дружба народов”); 4-мя медалями, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

(1922–1994)

Декан педиатрического факультета в 1974–1986 гг. Профессор, заведующая кафедрой детских болезней № 3.

Из крестьян. Окончив школу г. Шацка в 1940 г., М.Ф. Дещекина поступила на заочное отделение физико-математического факультета Рязанского педагогического института, совмещая учебу с преподаванием в школе. В 1944 г. поступила на педиатрический факультет 2-го МГМИ им. Сталина. В 1949 г. М.Ф. Дещекина с отличием окончила педиатрический факультет 2-го МГМИ и была рекомендована в клиническую ординатуру на кафедру пропедевтики детских болезней. После защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 1956 г. — «К вопросам о развитии детей и отдаленных последствиях у них после перенесенного в периоде новорожденности внутричерепного кровоизлияния», работала ассистентом кафедры пропедевтики детских болезней. В 1964 г. М.Ф. Дещекина перешла на кафедру госпитальной педиатрии, где работа доцентом, затем с 1970 г. после защиты диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук – профессором.

Основным направление научной и врачебной деятельности: неонатология, диагностика и лечение детей, перенесших кровоизлияние в родах, как в краниальные и экстракраниальные отделы нервной системы, так и во внутренние органы (в т.ч. надпочечники). Предложенная М.Ф. Дещекиной классификация родовой травмы и ее последствий, получила признание как неонатологов, так и невропатологов. М.Ф. Дещекина занималась изучением функционального состояния надпочечников у новорожденных и грудных детей при различных патологических отклонениях, в частности, при асфиксии, внутричерепной травме, кровоизлиянии в надпочечники, гипербилирубинемии. Она является соавтором монографии «Функции надпочечников у плодов, новорожденных и грудных детей» (1975). Результатом работ в области проблемы интенсивной терапии новорожденных в постреанимационном периоде явилась участие в работе над монографией «Реанимация новорожденных» (1973).

М.Ф. Дещекина участвовала в организации первого в стране отделение патологии новорожденных на базе ДКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова. Заведующим кафедрой госпитальной педиатрии проф. В.А. Таболиным, проф. М.Ф. Дещекиной и заведующей отделением патологии новорожденных К.Г. Карасевой было разработано «Положение о структуре и особенностях работы отделения новорожденных», утвержденное МЗ СССР и явившееся основанием для создания подобных отделений в других регионах страны.

С 1979 г. М.Ф. Дещекина стала заведующей вновь организованной кафедрой госпитальной педиатрии для 5 курса дневного и вечернего педиатрических факультетов. С 1983 г. – кафедра детских болезней № 3 педиатрического факультета. Научно-исследовательская работа кафедры под ее руководством была посвящена клинико-метаболической и гормональной адаптации у детей с перинатальной патологией, нарушением питания (гипотрофией), а также нарушением роста, выявлению новорожденных высокого риска по патологической колонизации кишечника условно-патогенной флорой (авторское свидетельство на изобретение «Способ лечения дисбактериоза кишечника у детей»). В 1986 г. по итогам научной деятельности коллектива был издан сборник трудов «Вопросы адаптации новорожденных и детей грудного возраста», занявший второе место на республиканском конкурсе. Кроме того, проводились исследования по изучению влияния неблагоприятных экологических факторов на состояние здоровья детей раннего возраста (сборник научных работ кафедры «Развитие детей первого года жизни в зависимости от характера ранней адаптации в периоде новорожденности»).

М.Ф. Дещекина автор более чем 200 научных работ. В течение всех лет работы на различных кафедрах института М.Ф. Дещекина активно внедряла среди студентов на педиатрическом факультете учебно-исследовательскую работу (УИРС). М.Ф. Дещекина была членом редколлегии журнала «Педиатрия», членом правления Всероссийского общества детских врачей.

За плодотворную работу М.Ф. Дещекина была награждена почетными грамотами Минздрава РФ, высшего образования, орденом “Знак Почета”, знаком “Отличник здравоохранения”.

(1945 г.р.)

Декан педиатрического факультета в 1986–1989 гг.

Г.А.Самсыгина в 1969 г. с отличием окончила педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, затем обучалась в клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре факультетской педиатрии (в настоящее время – кафедра детских болезней № 1) и здесь же прошла все ступени от ассистента до заведующей той же кафедрой. Г.А.Самсыгина была опытным и высоко эрудированным педагогом, незаурядным лектором, ведущим неонатологом. Основным направлением ее научной деятельности было изучение роли инфекционной патологии у новорожденных и детей раннего возраста.

Удостоена звания «Заслуженный врач РФ».

(1936–2017)

Декан педиатрического факультета в 1989–1995 гг. Профессор кафедры хирургических болезней детского возраста. Заслуженный врач Российской Федерации.

Профессор кафедры хирургических болезней детского возраста. В 1954 г. Е.П. Кузнечихин поступил на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова и после его окончания в 1960 г. работал педиатром, хирургом, а затем детским хирургом в Солонешенском районе и г. Барнауле Алтайского края. В 1967 г. он поступил в аспирантуру на кафедру детской хирургии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, где после успешной защиты кандидатской диссертации (1970) остался работать ассистентом, с 1986 г. — доцентом, а с 1991 г. (после защиты докторской диссертации) — профессором.

За успешную научно-педагогическую и общественную деятельность Е.П.Кузнечихин был неоднократно награжден почетными грамотами МЗ РФ, знаком «Отличник здравоохранения».

В 2002 году удостоен почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Под руководством профессора Е.П. Кузнечихина защищено 10 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 150 научных работ. Соавтор монографий «Лечение ран у детей» 1990 г., «Сочетанная и множественная травма опорно-двигательной системы у детей» 1999 г., руководств «Абдоминальная хирургия у детей» 1988 г., «Хирургическое лечение у детей заболеваний и деформаций опорно-двигательной системы» 2007 г., учебников «Детская хирургия», «Хирургические болезни у детей», «Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста».

Декан педиатрического факультета в 1995 гг.

А.Б. Сафонов поступил на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогва в 1960 г. и окончил его в 1966 г. После работы в течение 3 лет участковым педиатром в Воркуте (Коми АССР), он поступил в 1969 г. в ординатуру, а затем в аспирантуру на кафедру пропедевтики детских болезней 2-го МОЛГМИ. Успешно защитив кандидатскую (1975), а затем докторскую диссертацию (1993), он прошел на этой кафедре путь от ассистента до профессора. Награжден знаком «Отличник здравоохранения».

И.о. ректора РНИМУ в 2011–2012 гг.

Декан педиатрического факультета в 1995–2010 гг.

Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор. В настоящее время – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения. Награждена серебряной медалью им. Г.Н. Сперанского и благодарностью главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны «за примерное служение Отечеству, высокополезные труды на поприще просвещения и значительный личный вклад в формирование патриотического мировоззрения».

Выпускница педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (1969). После окончания ординатуры и аспирантуры на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова с 1975 г. работала на кафедре Общественного здоровья и здравоохранения РНИМУ, последовательно занимая должности ассистента (1975), доцента (1984), профессора (1997). В 2010-11 г.г. – проректор по стандартизации и качеству образования.

Автор более 350 работ, в том числе учебников, монографии, научных обзоров, руководств, учебно-методических и научных пособий, программ по дисциплине для студентов, ординаторов, аспирантов.

Декан педиатрического факультета в 2010–2013 гг.

В 1969 г. Г.Н. Буслаева поступила на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ и после его окончания в 1975 г. работала на кафедре факультетской педиатрии №1, где прошла путь от ассистента до профессора. Одновременно вела практическую и консультативную работу по вопросам неонатологии в столичных и региональных клиниках. В настоящее время продолжает научно-педагогическую работу в должности профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения. За успешную научно-педагогическую и общественную деятельность Г.Н. Буслаева награждена почетной грамотой МЗ РФ, знаком «Отличник здравоохранения».