Кафедра психиатрии и медицинской психологии ИНН

Кафедра психиатрии и медицинской психологии — одно из немногочисленных подразделений Университета, которые отсчитывают свой возраст от даты открытия медицинского факультета Московских Высших Женских Курсов — 1906 г. В тот период она носила название Психиатрическая клиника МВЖК.

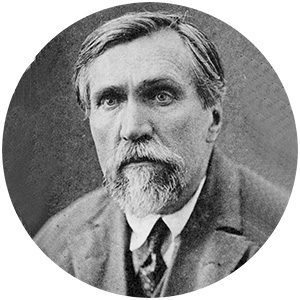

Основателем кафедры и её первым заведующим был замечательный отечественный психиатр, профессор Николай Николаевич Баженов — видный учёный, клиницист, организатор психиатрической помощи, общественный деятель. Он входил в число первых профессоров МВЖК, официально утвержденных осенью 1906 г. И хотя чтение лекций и практические занятия начались несколько позднее (психиатрия изучается на старших курсах), именно этот акт правомерно считать моментом зарождения кафедры.

В 1904 г.Н.Н. Баженов стал главным врачом московской Преображенской больницы, которую расширил, построил новый корпус. Именно в Преображенской больнице первоначально и расположилась психиатрическая клиника МВЖК. Эта традиция — строить педагогический процесс, исходя из потребностей повседневной клинической практики сохранилась и в последующем, — дважды меняя клинические базы, кафедра выбирала лечебные учреждения системы городского здравоохранения. Именно Н.Н. Баженовым были впервые введены для студентов практические занятия по психиатрии.

(1857-1923)

Профессор. Основатель психиатрической клиники МВЖК и ее заведующий в 1906-1915 гг.

Н.Н. Баженов окончил медицинский факультет Московского Университета в 1881 г., а в 1894 г. защитил диссертацию на тему «О значении аутоинтоксикаций в патогенезе нервных симптомокомплексов».

Н.Н. Баженов принимал активное участие в строительстве и открытии крупных психиатрических больниц, возглавлял их, был инициатором введения таких возродившихся ныне форм помощи психически больным как патронаж и посемейное призрение. В 1886-1889 г.г. он — директор организованной им. Рязанской психиатрической больницы, которая ныне носит его имя. Им же выстроена земская психиатрическая больница в г. Воронеже. В 1904 г. он стал главным врачом Московской Преображенской больницы, которую расширил, построил новый корпус. Именно в Преображенской больнице первоначально и расположилась психиатрическая клиника МВЖК.

Н.Н. Баженов внес большой вклад в разработку законодательства о душевнобольных. Ряд его работ посвящен организации режима работы отделений и уходу за больными. Все эти инициативы осуществлялись Баженовым не только у себя на родине, но и в странах Западной Европы. В знак признательности Н.Н. Баженов был избран членом авторитетных научных обществ и учёных советов университетов этих стран. Во Франции он был удостоен ордена Почётного Легиона.

Н.Н. Баженов был эрудированным, талантливым, разносторонним по интересам, клиницистом. Важно отметить, что в сферу особо интенсивных научных интересов Н.Н. Баженова входили пограничные состояния (его работа «О значении стихийных бедствий для нервно-психического здоровья населения» (1910) и ныне воспринимается как очень актуальная). Эта проблематика — психогенные расстройства — остаётся одной из основных областей научных исследований кафедры вплоть до настоящего времени. Духовные и социальные аспекты психиатрии увлекательно раскрыты Н.Н. Баженовым в «Психиатрических беседах на литературные и общественные темы» (1903). Гуманистическим пафосом проникнута его «Психология казнимых».

Известный историк психиатрии Ю.В. Каннабих сказал о Н.Н. Баженове: «Когда будет написана история русской психиатрии, Баженову будет отведено в ней одно из самых видных мест» [Каннабих Ю.В. «История психиатрии» 1928, с.405].

Преемником Н.Н. Баженова на посту заведующего кафедрой стал Василий Алексеевич Гиляровский, которого без всякого преувеличения можно назвать одним из создателей отечественной психиатрии ХХ века в самых гуманных и академичных, в лучшем смысле слова, её проявлениях. Нет ни одной области психиатрии, в которую бы В.А. Гиляровский не внёс существенный вклад. Это прежде всего, следуя традициям кафедры, проблемы пограничной психиатрии, в частности неврозов.

(1875-1957)

Профессор. Академик АМН СССР. Основатель научной школы. В 1923-1952 гг. — заведующий кафедрой психиатрии медицинского факультета 2-го МГУ (позже 2-го ММИ).

После окончания медицинского факультета Московского Университета В.А. Гиляровский 3 года работал ординатором в клинике нервных болезней, а затем — в Харьковской губернской больнице на «Сабуровой даче» — невропатологом, психиатром и прозектором. Вскоре он вернулся в Москву и, по приглашению известного психиатра А.Н. Бернштейна, приступил к работе в психиатрическом учреждении нового типа — Центральном приёмном покое для душевнобольных и на организованных при нём — впервые в России — курсах усовершенствования психиатров, где успешно читал лекции. В этот период В.А. Гиляровский много занимался патоморфологией психозов и в 1909 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую патанатомии и патогенезу порэнцефалии.

В 1910 г. он перешел в Преображенскую больницу (где располагалась в те годы кафедра, ныне — психиатрическая больница №3 им. В.А. Гиляровского) и стал ассистентом у Н.Н. Баженова, а когда в 1915 г. Н.Н. Баженов уехал работать в русском госпитале в Париже, В.А. Гиляровский принял на себя его обязанности руководителя кафедры.

В.А. Гиляровский был одним из создателей профилактического направления, охватившего психиатрической помощью не только выраженные психозы, но и «пограничные состояния». Он разработал новый метод лечения нервных и психических заболеваний (так называемый электросон) и одним из первых в СССР стал использовать трудотерапию.

В.А. Гиляровский — основатель и первый научный руководитель Института психиатрии Академии Медицинских Наук, ныне — Научный Центр психического здоровья РАМН. В.А. Гиляровский входил в число первых действительных членов АМН СССР. В период авторитарного внедрения учения И.П. Павлова в клиническую медицину В.А. Гиляровский был подвергнут грубой, несправедливой критике (1951). Но, несмотря на это, до конца дней он оставался авторитетнейшим учёным, патриархом отечественной психиатрии.

В 1920 г. кафедра перебазировалась в Донскую лечебницу (позднее названную Клинической психиатрической больницей №8 им. З.П. Соловьева, а ныне Клиникой неврозов), а В.А. Гиляровский стал главным врачом и заведующим кафедрой. В 1929 г. им строится специальный корпус, на первом этаже которого размещаются диспансерное и физиотерапевтическое отделения, а на втором этаже — аудитория и учебные комнаты для занятий со студентами.

В Донской лечебнице В.А. Гиляровский вместе со своими сотрудниками создал по существу больницу нового типа, в которой получали помощь не только больные с психозами, но и успешно лечились пациенты с психогениями и психопатиями. Тем самым продолжалось и развивалось заложенное Н.Н. Баженовым направление научно-практической разработки проблемы пограничных состояний. Вместе с тем исследования В.А. Гиляровского всегда отвечали на запросы сегодняшнего дня. В 20-30-х гг. это публикации, посвящённые соматогенным нервно-психическим расстройствам; в 30-40-е г. — работы по клинике и лечению шизофрении и других психозов. Опыт Великой Отечественной войны обобщён в «Старых и новых проблемах психиатрии». Вопросам общей психопатологии посвящено «Учение о галлюцинациях», а «Введение в анатомическое изучение психозов» было первой отечественной монографией на эту тему. В.А. Гиляровский — автор классического в отечественной психиатрии руководства для студентов «Психиатрия», выдержавшего четыре издания, ценного и ныне, а также ряда других учебных пособий. В.А. Гиляровский продолжил активную деятельность, начатую Н.Н. Баженовым, в области организации психиатрической помощи. По его инициативе в Психиатрической больнице им. З.П. Соловьёва были открыты детские психиатрические отделения (и при нём начато преподавание на педиатрическом факультете), дневной стационар, диспансерное отделение и др. Под его руководством был разработан и внедрён в лечение душевнобольных прибор для электросна.

В 1951-1965 гг. кафедру возглавлял Олег Васильевич Кербиков, также оставивший яркий, самобытный след в отечественной психиатрии.

(1907–1965)

Директор 2-го МГМИ в 1956–1958 гг.

Крупный советский психиатр, академик АМН СССР (1963), профессор, доктор наук, заведующий кафедрой психиатрии 2-го МГМИ.

Окончил в 1929 г. медицинский факультет МГУ. Работал ординатором, аспирантом, ассистентом (1933–1938) при кафедре психиатрии под руководством П.В. Ганнушкина. В 1938 г. перешел в IV Московский медицинский институт ассистентом к проф. Е.К. Краснушкину. Одновременно был директором Центрального психоприемника г. Москвы.

В период Великой Отечественной войны – старший врач Казанской психиатрической больницы, затем – главный врач 2-й Московской загородной больницы.

В 1945–1952 гг. возглавлял кафедру психиатрии Ярославского государственного медицинского института. Зам. директора (1946–1949) и директор Ярославского ГМИ (1949–1952). Опубликовал 70 научных работ по актуальным вопросам психиатрии, в том числе фундаментальное описание острой шизофрении. Получили признание работы О.В. Кербикова по гистопатологии делирия и аменции. Установил существенные закономерности психической заболеваемости и тенденции движения больных. Эти данные обобщены в монографии «Проблемы организационной психиатрии» (в соавт.). Наиболее важные его работы посвящены одному из сложных и мало разработанных разделов – «малой» психиатрии. Впервые показал становление (поэтапное формирование) различных форм т.н. «краевых» психопатий, показал пути и условия его формирования. При его консультативной помощи выполнены и защищены 5 докторских и 22 кандидатских диссертации.

О.В. Кербиков был членом экспертно-консультативного совета ВОЗ по психогигиене, чл.-корр. Польского психиатрического общества, зам. председателя совета по координации научных исследований МЗ СССР. С 1962 г. – член президиума, а с 1963 г. – главный академик-секретарь АМН СССР. Член подкомиссии по здравоохранению Комиссии законодательных предложений Совета Союза и Совета национальностей Верховного Совета СССР. Неоднократно избирался депутатом городского и областного советов депутатов трудящихся.

О.В. Кербиков непрестанно искал пути совершенствования педагогического процесса, активно готовил кадры преподавателей и сам был блестящим лектором и педагогом. Он обновил и расширил восходящие к инициативам Н.Н. Баженова формы учебно-клинической работы студентов с больными на практических занятиях, этот принцип организации учебного процесса является основополагающим для кафедры и в наши дни. Научные интересы О.В. Кербикова были очень широкими. Его интересовали эндогенные психозы, вопросы терапии, философские проблемы психиатрии, но основное внимание было сосредоточено, как и у его учителей П.Б. Ганнушкина и Е.К. Краснушкина, на пограничной психиатрии. В этой области О.В. Кербиковым развивалось оригинальное научное направление — изучалась клиническая динамика ситуационных и личностных нервно-психических расстройств.

О.В. Кербиков вёл большую научно-организационную и общественную работу. Он был действительным членом АМН СССР, её главным учёным секретарём, входил в состав государственных общественных организаций самого высокого уровня, занимавшихся проблемами здравоохранения.

Самобытно, по-новому, но столь же оригинально и содержательно продолжил «пограничную» тематику профессор Геннадий Константинович Ушаков, возглавивший кафедру после внезапной, безвременной кончины О.В. Кербикова. Он продолжал развивать начатое О.В. Кербиковым направление по изучению пограничной психической патологии, разрабатывал новые подходы к клинике психических расстройств — сравнительно-возрастной аспект, исследовал закономерные тенденции формирования личности. По инициативе Г.К. Ушакова в конце 60-х годов в медицинских институтах было введено преподавание медицинской психологии — дисциплины, помогающей студенту войти во внутренний мир больного, психотерапевтически оптимально построить лечебно-диагностический процесс.

(1921-1981)

Профессор. Заведующий кафедрой психиатрии в 1965-1981 гг.

Совсем молодым Г.К. Ушаков участвовал в Великой Отечественной войне, прошёл боевой путь до Берлина. После войны он окончил Ленинградский педиатрический институт и там же — аспирантуру при кафедре психиатрии, возглавлявшейся замечательным психиатром профессором С.С. Мнухиным.

В 1954 г. он был избран заведующим кафедрой психиатрии Ярославского медицинского института. В 1961 г.Г.К. Ушаков защитил докторскую диссертацию, посвящённую патогенезу эндогенных психозов. В начале 60-х годов он руководил отделом детских психозов Института психиатрии АМН СССР.

В 1965 г.Г.К. Ушаков был избран заведующим кафедрой психиатрии 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, которую возглавлял до своей кончины. Энциклопедическая образованность и присущая ему широкая эрудиция, глубина клинического мышления проявились в его научных исследованиях, в круг которых включались клиническая психиатрия, генетика, нейрофизиология, эпидемиология психических заболеваний психогигиена и психопрофилактика. Он был одним из немногих, если не единственным исследователем, который разрабатывал критерии нормы психического здоровья, понятия дизонтогенеза, дал определение клинического метода в психиатрии.

Итогом многолетнего изучения пограничных психических расстройств явилась разработанная Г.К. Ушаковым оригинальная систематика форм аномальных развитий личности. Новые аспекты клиники и механизмов формирования пограничных расстройств были раскрыты в монографии «Пограничные нервно-психические расстройства» (1978, 1987).

Г.К. Ушаков — автор учебника «Детская психиатрия» (1973) — по существу, единственного руководства, написанного с позиций сравнительно-возрастного подхода. И, хотя время неуклонно отдаляет нас от момента выхода учебника в свет, с годами он находит всё большее признание. Перу Г.К. Ушакова также принадлежит учебник «Медицинская психология» (1976, 1984), по которому занимаются студенты и ныне. Он написан в соавторстве с профессором Н.Д. Лакосиной.

Надежда Дмитриевна Лакосина возглавила кафедру в 1982 г. после внезапной безвременной кончины Г.К. Ушакова. Её научно-организационная деятельность на этом посту началась с освоения новых клинических баз — ПБ № 1 им. Н.А. Алексеева и Детской ПБ № 6, поскольку больница им. З.П. Соловьёва была перепрофилирована в Клинику неврозов, вследствие чего осуществлять учебный процесс в полном объёме стало невозможным. Будучи ученицей и сотрудницей О.В. Кербикова и Г.К. Ушакова, профессор Н.Д. Лакосина сохранила традиционную кафедральную тематику — пограничная психиатрия, но в соответствии с потребностями времени вывела часть исследований за стены специализированной психиатрической больницы — в диспансеры, соматические стационары, экспертные учреждения и т.п. Ею были сформулированы закономерности динамики психогенных расстройств, выявлены клинические варианты переходных состояний, уточнены клинические особенности и подходы к терапии; она соавтор двух открытий по диагностике психических заболеваний — шизофрении и алкоголизма.

(1926 г.р.)

Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ. Действительный член РАЕН. Зав. кафедрой психиатрии 2-го МОЛГМИ в 1982-1992 гг.

Она родилась в семье врачей — сотрудников психиатрической больницы им. В.И. Яковенко. После окончания Московского Медицинского Института им. И.М. Сеченова, она три года работала врачом в той же больнице, где трудились её родители. Затем она обучалась в аспирантуре на кафедре психиатрии 1-го ММИ в клинике им. С.С. Корсакова под руководством Академика АМН СССР Е.А. Попова.

В диссертационной работе она выявила некоторые особенности ориентировочного рефлекса у больных шизофренией с дереализационно-деперсонализационными расстройствами.

Затем Н.Д. Лакосина три года вела доцентский курс психиатрии в Московском Медицинском стоматологическом институте, позднее работала ассистентом в клинике им. С.С. Корсакова (ММА им. И.М. Сеченова), а с 1960 г. — на кафедре психиатрии 2 МОЛГМИ — РГМУ, где прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой.

Ею были сформулированы закономерности динамики психогенных расстройств, выявлены клинические варианты переходных состояний, уточнены клинические особенности и подходы к терапии; она соавтор двух открытий по диагностике психических заболеваний — шизофрении и алкоголизма. Докторская диссертация Н.Д. Лакосиной и опубликованная на основе этого материала монография «Клинические варианты невротического развития» — стройная и убедительная концепция непсихотических психогенных расстройств, — основополагающий труд по этой проблеме в отечественной психиатрии. Её перу принадлежат также монографии «Неврозы и невротические развития» (в соавторстве с профессором кафедры М.М. Труновой), «Экспедиция в гениальность» (в соавторстве), как бы пересекающиеся с работами по психопатологии творчества, оставленными основателем кафедры Н.Н. Баженовым. Профессор Н.Д. Лакосина, соавтор учебника «Психиатрия» (1995), основного пособия, используемого в преподавании на лечебных и педиатрических факультетах медицинских ВУЗов страны, соавтор учебника «Клиническая психология» (2003).

Под руководством Н.Д. Лакосиной были защищены 17 диссертаций, кандидатских и докторских.

С 1993 г. кафедрой заведовал Игорь Иванович Сергеев. Он продолжил развиваемое на кафедре в течение многих десятилетий научное направление по изучению невротических состояний. В его докторской диссертация проведено многоаспектное исследование психогенных заболеваний с началом в инволюционном и старческом возрасте.

По инициативе Игоря Ивановича были объединены два предмета — психиатрия и медицинская психология, в рамках единого учебного цикла лекций и практических занятий, что позволило интегрировать гуманитарную и естественнонаучную дисциплины в процессе изучения и освоения знаний, умений и практических навыков студентами-медиками.

(1940-2014)

Заслуженный врач РФ, член-корр. РАЕН, профессор. Заведующий кафедрой психиатрии РГМУ в 1993-2014 гг.

Игорь Иванович Сергеев родился в Москве. Он окончил 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, клиническую ординатуру и аспирантуру при кафедре психиатрии этого же института.

И.И. Сергееву принадлежит значимый вклад в разработку различных сторон проблемы фобий (структурный анализ, типичные условия развития, прогноз, эффективность терапии), которые рассматриваются с различных позиций, с учётом их трактовок в современных международных классификациях, существенно отличающихся от традиционных, классических. Одним из первых он изучил возможности и перспективы сложных и объемных клинико-статистических исследований. Им сформулированы предложения по оптимизации фармако- и психотерапии различных вариантов расстройств непсихотического уровня. И.И. Сергеевым разработаны с позиций общей психопатологии такие темы, как бредовая деперсонализация, транзиторные эндогенные психозы, феноменология аутодеструктивных действий без цели ухода из жизни, патопластические факторы бреда ревности у больных шизофренией.

И.И. Сергеев — автор более 80 научных публикаций, в том числе двух учебников в соавторстве — «Психиатрия» (2002) и «Клиническая психология» (2003), раздела «Психиатрия позднего возраста» в многотомном руководстве по геронтологии, главы в коллективной монографии.

Член президиума правления Российского общества психиатров, член психиатрической секции Учёного совета МЗ РФ.

В настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., доцент Шмилович Андрей Аркадьевич.