Кафедра пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ

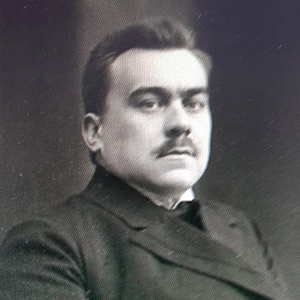

Кафедра пропедевтики внутренних болезней является одной из старейших клинических кафедр лечебного факультета. Она была создана в 1909 г. на базе медицинского факультета Московских высших женских курсов (МВЖК). Первым заведующим стал профессор Василий Ефимович Предтеченский, огромной заслугой которого перед отечественной медициной стало развитие методов лабораторной диагностики различных заболеваний.

(1866–1920)

Заведующий пропедевтической клиникой медицинского отделения Московских высших женских курсов (МВЖК) в 1909-1911 гг. Заведующий госпитальной терапевтической клиникой МВЖК в 1911-1917 гг. Доктор медицины, профессор.

Сфера научных интересов: лабораторные методы исследования при заболеваниях внутренних органов, ревматологических, инфекционных, эндокринологических заболеваниях. Является одним из основоположников бальнеологии в России.

В разные годы кафедрой руководили выдающиеся представители московской терапевтической школы: Дмитрий Дмитриевич Плетнев — разносторонний ученый и клиницист, один из основоположников отечественной кардиологии; Сергей Иванович Ключарев, крупный специалист в области терапии, гематологии и ревматологии; Владимир Никитович Виноградов — выдающийся советский ученый и терапевт академик АМН СССР; профессор Михаил Михайлович Невядомский — автор микропаразитарной теории рака, разработчик амбулаторных методов лечения рака; профессор Моисей Абрамович Волин, внесший большой вклад в изучение анемии, функциональное исследование сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

(1872–1941)

Заведующий пропедевтической клиникой медицинского отделения МВЖК в 1911–1917 гг. Доктор медицины (1906), профессор. Выдающийся русский терапевт, заслуженный деятель науки (1930).

Своей научной и преподавательской деятельностью Д.Д. Плетнев в значительной мере содействовал развитию терапевтической клиники в СССР. Д.Д. Плетнев был членом ученого медицинского совета РСФСР и УССР, членом правления Всесоюзного общества терапевтов и ряда зарубежных научных обществ, председателем многих съездов, всесоюзных и украинских, являлся учредителем общества терапевтов, принимал участие во многих международных и всемирных конгрессах естествоиспытателей и врачей. Он был одним из основателей и редактором (с 1920 г.) журнала «Клиническая медицина». В 1931 г. был избран член-корреспондентом Берлинского медицинского общества. В 1938 г. Д.Д. Плетнев был репрессирован, реабилитирован посмертно.

Д.Д. Плетнев в период заведования пропедевтической клиникой МВЖК впервые предпринял попытку создания целой клинической школы. По его настоянию с осени 1913 г. впервые в Московской городской больнице им. А.А. Щербатова открылся рентгеновский кабинет, устроенный при клинике пропедевтики медицинского факультета МВЖК. На кафедре в это время проводилась большая научная работа по диагностике и лечению туберкулеза (С.И. Ключарев, В.Н. Виноградов, М.А. Бурштейн); по лабораторной диагностике различных заболеваний (С.И. Ключарев, А.С. Юзбашьян, А.П. Песков); по заболеваниям нервной и эндокринной систем (А.П. Песков, М.А. Бурштейн, Д.Д. Плетнев). К 1914 г. на кафедре сложился большой и работоспособный коллектив врачей и преподавателей, в который входили С.И. Ключарев, А.П. Песков и сверхштатный ассистент А.А. Предтеченский. Экстернами состояли М.А. Бурштейн, Л.С. Фельдман, А.С. Юзбашьян, а с 1912 г. — М.И. Тарабухин, A.M. Шленов, К.А. Денисов, Н.И. Швецова, И.М. Гросман и Аносова. В том же году Д.Д. Плетнев пригласил в качестве ассистента В.Н. Виноградова. В 1913 г. в клинике была организована интернатура. Первыми интернами стали А.А. Богоявленский, A.M. Шелнов, М.Г. Шолмотова, Е.В. Ромейкова, М.Н. Азанчевская, Е.В. Глотова, А.Я. Сафонова, вскоре ставшая ассистентом клиники. В этом же году экстернами стали М.К. Мещеряков, Д.И. Ветошин, И.М. Жданов, известный впоследствии своими работами по гистологии, а также А.В. Ильина, работавшая позже над проблемой висцерального сифилиса, Ю.М. Гефтер, в будущем — выдающийся советский биохимик. Экстернами клиники были также К.В. Самоклов, В.И. Смирнов, О.Ю. Фрумкина, Н.М. Хмелевский, А.В. Цыбин, Е.Н. Благовещенский и Л.И. Фогельсон, выдающийся советский ученый, впоследствии — директор Института экспертизы трудоспособности (Москва).

В июле 1914 г. при больнице были организованы четырехнедельные курсы для сестер милосердия. Преподавателями здесь в числе других состояли В.Н. Виноградов и К.А. Денисов. Несмотря на сложные условия работы, Д.Д. Плетнев находил время для написания одного из первых в стране «Руководства по клинической рентгенологии» (в соавт. с профессором Лазаревым, 1916 г.).

(1877–1955)

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 1917–1924 гг. Доктор медицины (1907 г.), профессор. Крупный специалист в области терапии, гематологии и ревматологии.

Сфера научных интересов: лабораторная и функциональная диагностика внутренних болезней, клиническая гематология и эндокринология; изучение ревматизма, заболеваний суставов и органов пищеварения, диагностика и лечение инфекционных и паразитарных болезней.

Автор одной из первых работ по применению искусственного пневмоторакса при туберкулезе легких (1912 г.). Один из авторов первых учебных программ по клинике внутренних болезней для санитарно-гигиенических факультетов и учреждений системы усовершенствования врачей.

(1883–1969)

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 1924-1928 гг. Доктор медицинских наук, профессор.

Сфера научных интересов: онкологические болезни, автор микропаразитарной теории рака, разработчик амбулаторных методов лечения рака.

(1882–1964)

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 1928–1935 гг. Доктор медицинских наук (1925 г.), академик АМН СССР (1944 г.), заслуженный деятель науки (1940 г.), выдающийся советский клиницист-терапевт и кардиолог, Герой Социалистического Труда (1957 г.), лауреат Государственной премии.

В.Н. Виноградову принадлежит свыше 60 научных работ. Его научная деятельность была связана с разрешением ряда различных проблем внутренней медицины; туберкулез легких, сепсис, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, нефрит, заболевания печени и кишечника и т.д. Он являлся инициатором широкого практического применения гастроскопии и бронхоскопии в терапевтической клинике.

Под руководством В.Н. Виноградова был подготовлен ряд докторских и кандидатских диссертаций (М.А. Волин, Э.Е. Цвилиховская).

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 1939–1952 гг.

Доктор медицинских наук, профессор.

М.А. Волин, участник Батумского и Тифлисского подполья (1920-1921 гг.), прошедший затем долгий путь от ординатора до профессора, заведующего кафедрой во 2-м МГМИ.

Занимался вопросами эндокринологии, функциональной диагностикой сердца и возможностью применения фракционного метода исследования желудочной секреции тонким зондом. В 1930-е годы основной его темой явилась проблема анемий, которую он разрабатывал в течение нескольких лет на материале, полученном при обследовании работниц ткацкой фабрики. Он сделал доклад на Московском терапевтическом обществе, посвященный механизмам компенсации и декомпенсации анемий (1933 г.). Ранее в соавторстве с сотрудниками кафедры он написал весьма обстоятельную работу «Анемия и трудоспособность». Наконец, в том же 1933 г. занялся вопросом действия йода при атеросклерозе и некоторых других заболеваниях. М.А. Волин — автор более 50 научных трудов, посвященных вопросам анемии, функционального исследования сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

В 1934 г. получил звание доцента кафедры. В 1935 г., когда кафедра пропедевтики была объединена с факультетской терапевтической клиникой в 1-ю терапевтическую клинику 2-го МГМИ при 1-й ГКБ, возглавляемую В.Н. Виноградовым до 1943 г., М.А. Волин стал заведующим филиалом этой клиники, т.е. бывшей пропедевтической клиникой. В 1939 г. защитил докторскую диссертацию, стал профессором и заведующим пропедевтической клиникой 2-го МГМИ, которая переехала на базу ГКБ № 4. Большинство работ периода 1939-1952 гг., выполненных под руководством М.А. Волина, посвящены изучению облитерирующего эндартериита сосудов нижних конечностей. Были исследованы клиника и ряд показателей более 600 больных облитерирующим тромбангиитом.

Особый период в развитии клиники связан с именами профессоров Алексея Алексеевича Шелагурова, крупнейшего отечественного специалиста в области панкреатологии, автора популярного учебника для студентов медицинских институтов «Методы исследования в клинике внутренних болезней», и профессора Владислава Владимировича Мурашко — талантливого ученого, врача и блестящего педагога. В период их руководства, в 1953–1990 гг. коллектив кафедры возродил утраченный интерес к патологии поджелудочной железы и сделал большой вклад в развитие отечественной и мировой панкреатологии (А.А. Шелагуров, Л.П. Воробьев, В.Т. Поздняков, Н.А. Жуков, Т.В. Табакова, М.Х. Абулов). Вторым направлением, которое разрабатывалось в это время на кафедре, явилась патология сердечно-сосудистой системы, в частности вопросы, связанные с диагностикой и лечением приобретенных пороков сердца (А.А. Шелагуров, В.В. Мурашко, П.Н. Юренев, Н.И. Малиновская,А.С. Мелентьев), гиперлипидемий и атеросклероза (В.В. Мурашко, М.Х. Абулов, А.П. Баранов, О.Ш. Ойноткинова, Н.И. Князькова, Е.А. Чудновская), ИБС и инфаркта миокарда (В.В. Мурашко, А.В. Струтынский, З.К. Трушинский, А.С. Мелентьев, А.К. Журавлев, А.А. Рейснер, Н.Д. Семин, Д.П. Ильин), применение биофизических методов исследования в клинике внутренних болезней (В.В. Мурашко, А.К. Журавлев).

(1899–1983)

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 1952–1974 гг. Профессор, видный советский терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР (1961 г.).

А.А. Шелагуров — автор более 100 научных работ, посвященных изучению печени и поджелудочной железы. С 1953 г. А.А. Шелагуров являлся заместителем главного терапевта и главным терапевтом (1958-1961 гг.) 4-го Главного управления МЗ РСФСР. Награжден двумя орденами В.И. Ленина.

Главной заслугой кафедры под руководством А.А. Шелагурова явилось то, что коллектив ее сотрудников был одним из первых, который в середине 1950-х годов возродил утраченный интерес к патологии поджелудочной железы и сделал большой вклад в развитие отечественной и мировой панкреатологии. В клинике осваивались новейшие методы функционального исследования поджелудочной железы, разрабатывались новые современные методы диагностики и лечения панкреатитов. А.А. Шелагуров впервые разработал так называемый метод «диастазных кривых», позволивший более точно судить о состоянии внешне- и внутрисекреторной деятельности поджелудочной железы и приобретший большую популярность во многих клиниках нашей страны.

С середины 1950-х годов велась большая работа, продолжавшаяся новыми поколениями сотрудников клиники. Речь идет об установлении взаимосвязей в патологических условиях между печенью, желчными путями, желудком, щитовидной железой, сердечно-сосудистой системой, поджелудочной железой и т.д. Это представлено в таких работах, как «Функциональное состояние и морфологические изменения поджелудочной железы при гипертонической болезни» (Н.А. Жуков), «Функциональное состояние поджелудочной железы при холециститах» (С.Н. Лаврентьев), «Исследование внешне секреторной функции у больных язвенной болезнью и хроническим холециститом» (Л.Н. Воробьев), «Функциональное состояние поджелудочной железы при язвенной болезни» (В.Т. Поздняков) и некоторые другие. Кандидатскую диссертацию, посвященную функциональному исследованию поджелудочной железы с сектином (1966 г.), защитила Т.В. Табакова. М.Х. Абулов защитил кандидатскую диссертацию, в которой изучены изменения микроэлементов при поражении поджелудочной железы.

Большая работа была проведена А.А. Шелагуровым по систематизации литературных и собственных данных по патологической анатомии, физиологии и патофизиологии поджелудочной железы. Из стен клиники в этот период вышли 3 монографических работы А.А. Шелагурова: «Клиника рака поджелудочной железы» (1960 г.), «Панкреатиты» (1967 г.) и «Болезни поджелудочной железы» (1970 г.). В них, особенно в последнем труде, собраны богатейшие ведения о клинике различных заболеваний, диагностике и новейших методах их лечения.

Вторым большим направлением, которое в течение ряда лет разрабатывалось на кафедре, явилась патология сердечно-сосудистой системы, прежде всего вопросы клиники, диагностики и лечения врожденных и приобретенных пороков сердца. Этой проблеме посвящены многочисленные публикации А.А. Шелагурова, П.Н. Юренева, В.В. Мурашко, их выступления на всесоюзных и всероссийских съездах и конференциях. Одними из первых в стране они включились в изучение проблемы, связанной с хирургическим лечением данных пороков. Работа проходила в тесном содружестве с известными хирургами Б.В. Петровским, А.В. Гуляевым, А.А. Бусаловым и др. Этому же вопросу была посвящена докторская диссертация доцента кафедры П.Н.Юренева (1961 г.) «Ревматический кардит и митральная комиссуротомия». Изучение новейших путей диагностики продолжали на кафедре А.А. Шелагуров, В.В. Мурашко, Н.Д. Семин, Н.И. Малиновская, А.С. Мелентьев. Проблема инфаркта миокарда изучалась А.А. Шелагуровым, З.К. Трушинским, Н.Д. Семиным, Д.П. Ильиным и др.

Коллектив кафедры внес много нового в методику преподавания пропедевтики, что нашло отражение в 2 изданиях «Методов исследования в клинике внутренних болезней» (1961 г., 1964 г.), учебника, который пользовался большой популярностью в стране.

Почти за двадцатилетний период в стенах клиники были подготовлены сотни врачей, прошедших здесь клиническую ординатуру. Было защищено больше 10 кандидатских и 4 докторские диссертации (П.Н. Юренев, Н.А. Жуков, З.К. Трушинский, В.В. Мурашко). Некоторые бывшие сотрудники кафедры стали руководителями крупных терапевтических клиник страны.

(1924–1998)

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 1974–1990 гг. Доктор медицинских наук, профессор.

С его именем связана долгая и славная история развития и совершенствования пропедевтической терапевтической клиники 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Будучи талантливым врачом, блестящим ученым, педагогом и организатором, профессор В.В. Мурашко сумел за короткий период сплотить вокруг себя дружный коллектив единомышленников — педагогов, врачей, научных сотрудников, многие из которых со временем стали видными учеными, руководителями терапевтических клиник и крупных подразделений института: профессора А.С. Мелентьев, Л.П. Воробьев, П.Х. Джанашия, З.К. Трушинский, М.Х. Абулов, А.П. Баранов и другие. На кафедре в этот период работали доценты: Н.Д. Семин, Л.Н. Лаврентьев; ассистенты: Н.И. Малиновская, В.А. Улупов, Д.П. Ильин, Н.И. Князькова, М.А. Склярова, Б.М. Кочетков, А.В. Струтынский, А.К. Журавлев, Е.Ф. Захаров, А.В. Панченко, а также молодые преподаватели Н.И. Шабашова, Н.К. Мошкова, Е.В. Шуганов, Ю.П. Гапоненков, Е.А. Чудновская, И.И. Садовникова и другие.

Главной заслугой профессора В.В. Мурашко явилось создание терапевтической школы, успешно продолжившей и развивавшей лучшие традиции пропедевтической клиники 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. За 16 лет руководства кафедральным коллективом профессором В.В. Мурашко были подготовлены сотни врачей, клинических ординаторов, аспирантов и стажеров.

Основным научным направлением кафедры в этот период явилось изучение проблем патогенеза, диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, в первую очередь атеросклероза. Сотрудники клиники под руководством профессора В.В. Мурашко одними из первых в стране начали изучать роль нарушений микроциркуляторного сосудистого русла, реологических свойств крови, агрегации тромбоцитов в патогенезе атеросклероза, гипертонической болезни, ИБС, хронической сердечной недостаточности. Этой проблеме были посвящены более 250 научных публикаций, докладов, выступлений, кандидатских и докторских диссертаций, защищенных сотрудниками клиники (М.Х. Абулов, А.П. Баранов, П.Х. Джанашия, Ю.П. Гапоненков, Н.И. Шабашова, Е.А. Чудновская, Н.К. Мошкова и др.). Всего было успешно защищено около 50 кандидатских и 4 докторских диссертации.

Профессор В.В. Мурашко внес большой вклад в разработку методов дието-медикаментозной терапии атеросклероза, ИБС и артериальных гипертензий, а также нетрадиционных способов применения лекарственных средств с использованием мазевых лекарственных форм. Большим достижением кафедры явилось участие в создании новых отечественных медицинских приборов для экспресс-диагностики инфаркта миокарда (В.В. Мурашко и А.В. Струтынский) и хемилюминесценции (В.В. Мурашко и А.К. Журавлев): приборов «Ритм 01» и «Пальма».

Особое место в этот период занимала методическая работа кафедрального коллектива. Были разработаны и опубликованы новые варианты Схемы истории болезни, Графов логических структур, контрольных заданий для студентов III курса. Были созданы несколько учебных кинофильмов («Перкуссия легких», «Аускультация легких», «Пропедевтика внутренних болезней», «Уход за больными», «Фонокардиография»), которые до сих пор используются в педагогическом процессе на многих кафедрах пропедевтики внутренних болезней РФ. Были созданы новые оригинальные наборы слайдов и магнитофонных записей наиболее типичных аускультативных феноменов при заболеваниях легких и сердца.

Большой популярностью среди студентов и преподавателей пользовались изданные в начале 80-х годов учебники для студентов медицинских ВУЗов «Электрокардиография» (В.В. Мурашко и А.В. Струтынский) и «Уход за больными» (В.В. Мурашко, А.В. Панченко, Е.В. Шуганов), которые до сих пор переиздаются медицинскими издательствами страны.

С 1990 по 2020 г. в течение 30 лет кафедрой руководил д.м.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования Андрей Владиславович Струтынский.

Этот период совпал с серьезными переменами в общественной, политической и социальной жизни страны. Существенно повысились требования к качеству преподавания основ диагностики заболеваний внутренних органов, к внедрению новых современных технологий обучения, значительно увеличилось количество обучающихся на кафедре: студентов 1–3 курсов, интернов, ординаторов и аспирантов. Коллектив кафедры в этот период был представлен высококвалифицированными опытными преподавателями пропедевтики внутренних болезней: профессорами (М.Х. Абулов, А.П. Баранов, А.К. Журавлев, Л.В. Лучихина, В.А. Годило-Годлевский, А.Б. Глазунов, О.Ш. Ойноткинова), доцентами (Б.М. Кочетков, А.А. Рейснер, Н.И. Мошкова, Ю.П. Гапоненков, В.В. Тришина, С.И. Глазунова, Е.Н. Банзелюк, Е.В. Селезнева) и ассистентами (И.И. Садовникова, М.А. Склярова, А.В. Панченко, Е.В. Цыганков, А.Г. Бузин, Ю.Ю. Голубев, Е.Ю. Бекетова, А.С. Гусев-Щербаков, Т.П. Ильяев, А.Р. Луценко). Следует отметить, что почти все старейшие преподаватели кафедры являются учениками двух выдающихся ученых, педагогов и клиницистов — профессоров А.А. Шелагурова и В.В. Мурашко, с именами которых связаны наиболее значимый вклад в развитие и совершенствование пропедевтической терапевтической клиники 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова и возрождение лучших традиций преподавания методов непосредственного обследования больного, характерных для классической русской терапевтической школы. Существенное место в работе кафедры всегда занимала издательская деятельность. Большой популярностью во всех медицинских вузах РФ пользуются учебник В.В. Мурашко и А.В. Струтынского «Электрокардиография» (1980 г.), а также созданное кафедральным коллективом (А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг и Ю.П. Гапоненков) хорошо иллюстрированное учебное пособие для студентов 3-го курса «Основы семиотики заболеваний внутренних органов» (1997 г., 15-е переиздание в 2023 г.). Большим достижением кафедры явилось издание серии из пяти учебных руководств по терапии под общим названием «Внутренние болезни», в которых с современных позиций рассматриваются вопросы клинической и лабораторной диагностики и лечения заболеваний внутренних органов (Г.Е. Ройтберг и А.В. Струтынский, издательство «МЕДпрессинформ»).

Особое место в научной работе кафедры занимало кардиологическое направление, в частности изучение основных закономерностей процесса ремоделирования левых и правых отделов сердца и формирования хронической сердечной недостаточности, оценка прогностического значения некоторых факторов повышенного риска неблагоприятного течения заболевания, а также разработка оптимальных схем длительной комплексной медикаментозной терапии у больных ИБС и артериальной гипертензией, перенесших различные формы инфаркта миокарда (А.Н. Каллаева, Р.Г. Бакаев, А.В. Струтынский, Ю.Ю. Голубев, А.А. Баранова и др.), у пациентов с ХОБЛ и декомпенсированным легочным сердцем (А.И. Сивцева, Р.Г. Бакаев, В.В. Тришина, И.П. Светайло), а также у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (А.Г. Бузин, Е.В. Горбачева).

В течение многих лет изучались проблемы ранней диагностики и патогенетического лечения ревматической патологии (Л.В. Лучихина), эффективности трансдермальных методов лечения (А.В. Панченко), велась разработка биофизических методов исследования в клинике внутренних болезней и оценка психосоматических изменений у больных в клинике внутренних болезней (А.К. Журавлев). Более 20 лет на кафедре шло изучение диагностических возможностей уникальной методики анализа сегментарной электрической активности миокарда левого желудочка с помощью автоматизированного многоканального поверхностного ЭКГкартирования сердца и специальной компьютерной программы, разработанной на кафедре (А.В. Струтынский, Е.Н. Банзелюк). С помощью этой методики были предложены новые принципы ранней диагностики электрической негомогенности и нестабильности сердечной мышцы у больных с ИБС, некоронарогенными кардиомиопатиями и сердечной недостаточностью (А.В. Струтынский, А.Н. Каллаева, А.Б. Глазунов, Е.Н. Банзелюк, Р.Г. Бакаев, С.И. Кочеткова (С.И. Глазунова), Ю.Ю. Голубев), а также активно развивалась междисциплинарная область по развитию комплементарной медицины и разработке биофизических методов диагностики в медицинской практике и методов оценки психосоматического состояния пациентов в клинике внутренних болезней (А.К. Журавлев). По результатам этих и других работ подготовлено более 700 научных публикаций, авторских изобретений и патентов, а также защищено более 30 кандидатских и пять докторских диссертаций.

В 2020 г. заведующим кафедрой была избрана д.м.н. Елена Владимировна Резник — ученица академика РАН Г.И. Сторожакова, профессоров Г.Е. Гендлина, И.Г. Никитина, терапевт, кардиолог, врач функциональной и ультразвуковой диагностики, автор более 200 научных публикаций, 18 учебных пособий и ряда монографий, посвященных проблемам диагностики и лечения сердечной недостаточности, кардиомиопатий, кардиоренального синдрома, роли биомаркеров в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Современный коллектив кафедры, продолжая лучшие традиции пропедевтической клиники, особое внимание уделяет педагогической, лечебной, учебно-методической и научной работе. Сотрудники кафедры стараются привнести в педагогический процесс инновационные методы, являются авторами ряда современных учебно-методических пособий, интерактивных видеоматериалов и учебников по методам исследования больного, которые используются для преподавания во многих медицинских вузах страны. Особое место занимает разработка цифровых и интерактивных учебно-методических пособий по изучению синдромов в клинике внутренних болезней (iСКУЛАП Е.В. Резник, А.П. Баранов, П.А. Могутова), по отработке навыков экстренной помощи в т.ч. с применением новейших цифровых симуляторов (VR-тренажер по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи Е.В. Резник и др.). Обновлена и дополнена используемая в практической подготовке студентов 3 курса схема истории болезни (Е.В. Резник, А.В. Струтынский, А.К. Журавлев и др.). Выпущены обновленные обучающие фильмы по методам обследования пациентов (А.В. Струтынский, Е.В. Резник, Р.А. Рустамов). В учебно-методической литературе, разработанной сотрудниками кафедры нашли отражение такие темы как экстренная и неотложная помощь в клинике внутренних болезней, диагностика и лечение пороков сердца, синкопальных состояний, кардиомиопатии и др. Руководства широко используются для повышения квалификации врачей, клинических ординаторов и аспирантов по терапии не только на нашей кафедре, но и в других медицинских вузах РФ.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней является инициатором проведения ряда научных и научно-практических конференций по инновационным направлениям клиники внутренних болезней, сотрудники кафедры являются признанными экспертами в таких направлениях как амилоидоз, поражение сердца при амилоидозе и других редких болезнях сердечно-сосудистой системы. В 2022 г. кафедра пропедевтики внутренних болезней ЛФ совместно с Московским Аккредитационным Центром РНИМУ стала организатором 1ой Всероссийской межвузовской междисциплинарной Олимпиады по методам исследования.

Традиции научно-исследовательской работы кафедрального коллектива продолжают члены студенческого научного кружка кафедры (руководитель — профессор А.К. Журавлев), ежегодно участвующие в Пироговской международной и других всероссийских научных студенческих конференциях, на которых доклады студентов-кружковцев неоднократно удостаивались наград, в том числе, дипломов 1-й степени. С недавнего времени кружковцы получили возможность дополнить теоретические аспекты упражнениями в симуляционном центре (руководитель направления – С.Н. Маскина).

С 2020 г. в состав кафедры вошли новые сотрудники: доцент, к.м.н. П.А. Могутова; доцент, к.м.н. И.С. Родюкова; доцент, к.м.н. О.И. Костюкевич; доцент к.м.н. Т.В. Апарина; доцент к.м.н. Н.Е. Шаркова; ассистент О.Д. Алёхина; ассистент к.м.н. В.С. Шеменкова; ассистент С.Н.Маскина; ассистент В.В. Вилов; ассистент С.Р. Кипкеева; ассистент Л.Х.Алиева; ассистент А.А.Теуважев. Продолжаются исследования, посвященные поражению органов-мишеней, костно-минеральным нарушениям при хронической сердечной недостаточности, диагностике редких заболеваний (амилоидоза, болезни Фабри, других инфильтративных заболеваний сердца, семейной гиперхолестеринемии, гиперлипопротеин(а)емии и др.), разработке новых методов лечения пациентов с перенесенным инфарктом миокарда, дислипидемиями, постковидным синдромом и др.

Таким образом, коллектив кафедры успешно продолжает и развивает лучшие традиции старейшей пропедевтической терапевтической клиники нашего Университета. Высокий уровень педагогической, научноисследовательской, лечебной и методической работы кафедры подтверждается тем, что только за последние 35 лет многие бывшие сотрудники кафедры, докторанты, аспиранты и соискатели стали руководителями крупных кафедральных и научных коллективов различных медицинских учреждений РФ: Г.Е. Ройтберг ( РНИМУ им. Н.И. Пирогова), А.И. Сивцева (СВФУ им. М.К. Амосова), А.Н. Каллаева (ДГМУ), О.Ш. Ойноткинова (АНО НОИПЛ), А.Б. Глазунов (НПФ «Материа Медика Холдинг»).

С 2024 года на фоне реорганизации структуры Университета Кафедра вошла в состав Института клинической медицины под названием Кафедра пропедевтики внутренних болезней №2.