Кафедра гигиены ИПМ

C момента организации медицинского факультета на Московских высших женских курсах (МВЖК) в 1906 году началось преподавание гигиены. В первом уставе МВЖК указано, что на медицинском факультете «полагаются следующие предметы преподавания» и среди них «…12) гигиена с медицинской полицией и медицинской статистикой и эпизоотологией с ветеринарной полицией..» [1, С. 2].

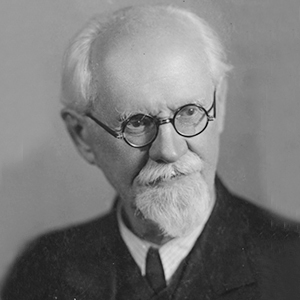

Самостоятельным подразделением кафедра гигиены на медицинском факультете МВЖК сформировалась в 1908 г. Организатором и первым заведующим кафедры был профессор Максим Борисович КОЦЫН – один из ближайших учеников Ф.Ф. Эрисмана. Создание кафедры преследовало основную цель – внесение в преподавание медицины профилактического направления.

Кафедра размещалась в здании МВЖК в Мерзляковском переулке в четырех комнатах, оборудованных для проведения практических занятий со студентами. Лаборатории были достаточно хорошо оснащены для того времени. Процесс преподавания гигиены заключался в регулярном чтении лекционного курса (2 раза в неделю), практических занятий было всего 5-6 в течение учебного года, на них студенты исследовали гигиенические свойств воздуха, воды, молока. Преподавательский штат кафедры состоял из профессора М.Б. Коцына и ассистентов Н.М. Корнилова и Л.С. Зиновьевой, которую в 1915 г. заменила Е.С. Арбатская. Помимо педагогической деятельности сотрудники кафедры вели научную работу на базе лабораторий городской санитарной станции и других учреждений. Так, профессор М.Б. Коцын известен своими исследованиями в различных областях гигиены, в частности, особое значение имеет установленная им зависимость между химическим составом воды и её бактериальным загрязнением. Докторская диссертация М.Б. Коцына была посвящена вопросу сезонных колебаний состава Москворецкой воды.

(1860–1917)

Гигиенист, доктор медицины (1889), профессор (1908), основоположник преподавания гигиены и первый профессор-гигиенист на МВЖК, заведующий кафедрой общей гигиены медицинского факультета МВЖК в 1908–1917 гг.

В 1917 г. после смерти М.Б. Коцына кафедрой гигиены стал заведовать профессор Петр Николаевич ДИАТРОПТОВ.

Профессор П.Н. Диатроптов продолжал развивать преподавание гигиены, включив в программу курс общественной (земской) медицины в России. Совершенствовалось преподавание, значительно увеличилось количество лабораторных занятий, выполнявшихся студентами по различным разделам гигиены, преподавательский состав кафедры постепенно увеличился до 14 человек. Интенсифицировалась и научная деятельность преподавателей, научные исследования которых касались, в основном, вопросов коммунальной гигиены и санитарной микробиологии.

С 1923 года на кафедре был организован научный студенческий кружок, первым руководителем которого стал доцент И.Н. Колосков. Многие студенты – кружковцы стали впоследствии сотрудниками кафедры, видными учёными-гигиенистами, преподавателями и научными сотрудниками учебных и научных учреждений.

П.А. Диатроптов заведовал кафедрой гигиены до 1924 г., когда по состоянию здоровья вынужден был оставить преподавание.

(1859–1934)

Гигиенист и микробиолог. Заслуженный деятель науки РСФСР (1928). Возглавлял кафедру общественной медицины МВЖК в 1910–1917 гг. Читал курс общественной медицины с медицинской полицией и эпизоотией. В 1919 г. был деканом медфака 2-го МГУ.

Специализировался по микробиологии у И.И. Мечникова, а по гигиене у Ф.Ф. Эрисмана. После окончания в 1884 г. Московского университета был направлен земским санитарным врачом в Херсонскую губернию. В 1888 г. стал работать санитарным врачом в Одессе, где в 1892 г. принял на себя заведование Одесской бактериологической станцией. Организовал изготовление противодифтерийной и др. сывороток, активно участвовал в борьбе с холерой и чумой. В 1907 г. он был смещен с этой должности за участие в политической деятельности. В 1907—1910 гг. вел борьбу с холерой в Поволжье. С 1910 г. работал в Москве, где руководит первой в России кафедрой общественной медицины на Московских высших женских курсах. На собственные средства открыл химико-бактериологическую лабораторию, организовал при ней курсы по подготовке санврачей. После Февральской революции, в апреле 1917 г. выходит «Временное положение о главном полевом санитарном инспекторе при штабе Верховного главнокомандующего» и объявляется штат его управления. Находясь при Ставке, это должностное лицо обязано было координировать работу медицинской службы фронтов, следить за наиболее целесообразным использованием имевшихся медицинских сил и средств, в том числе РОКК, Всероссийских союзов земств и городов, на театре военных действий. Главным полевым военно-санитарным инспектором некоторое время был А.Я. Евдокимов, затем Н.Н. Бурденко, В.А. Юревич, Н.А. Вельяминов, Л.А. Тарасевич и П.Н. Диатроптов.

В 1918-1925 гг. заведующий кафедрой общей гигиены во 2-м МГУ. С 1928 г. - председатель Ученого медицинского совета Народного комиссариата здравоохранения и директор Института экспериментальной терапии и контроля сывороток и вакцин. В 1920 г. по инициативе Наркомздрава РСФСР был создан Государственный институт народного здравоохранения (ГИНЗ). В его состав вошли восемь научно-исследовательских институтов: Институт контроля вакцин и сывороток (директор Л.А. Тарасевич), Санитарно-гигиенический институт (директор П.Н. Диатроптов), Тропический институт, или институт протозойных болезней и химиотерапии (директор Е. И. Марциновский), Микробиологический институт (директор В.А. Барыкин); а позднее - институты: питания (директор Н.М. Шатерников), биохимии (директор А.Н. Бах), туберкулезный (директор В.А. Воробьев) и экспериментальной биологии. В 30-е годы, входившие в ГИНЗ институты стали самостоятельными научными учреждениями.

П.Н. Диатроптов изучал холерный и холероподобный вибрионы, эпидемиологию чумы и различные вопросы санитарии, в первую очередь санитарную бактериологию. Он показал, что холерные вибрионы различного происхождения обладают неодинаковой патогенностью для животных. П.Н. Диатроптов — один из первых в России и СССР организаторов борьбы с загрязнением вод. Он принимал активное участие в разработке первых в России “Санитарных правил о спуске сточных вод в водоемы”, утвержденных в 1929 г. Подобные правила по этому примеру вскоре стали утверждаться и в других республиках. Под руководством ученого в том же году были разработаны “Санитарные правила по хлорированию питьевых вод”, впервые в мире разработан способ очистки сточных вод аэрацией с активным илом. (БСЭ – 3)

Источники: Личное дело П.Н. Диатроптова // ГАРФ, ф. 482, оп. 41, № 795.

Библиография:

Литература:

В 1924 г. заведующим кафедрой гигиены был избран профессор Николай Константинович ИГНАТОВ, до этого занимавший должность профессора кафедры гигиены медицинского факультета Московского университета.

Профессор Н.К. Игнатов развернул на кафедре интенсивную научную работу. Была введена аспирантура и 5 сотрудников кафедры (В.Г.Давыдов, Ю.В. Вадковская, А.Е. Заец, О.В. Васильевская, А.В. Лизгунова) были приняты для дальнейшего обучения. В 1925 г. кафедре предоставили более благоустроенные помещения на Погодинской улице, где она располагалась до 1983 года.

В 1930 году при 2-м Московском медицинском институте открыли первый в стране и в мировой практике факультет охраны материнства, младенчества и детства. Организаторы этого факультета поставили перед врачами задачу – вырастить здорового ребёнка. В связи с этим в программе преподавания гигиены появляются занятия по гигиене детей и подростков (доц. Сыркин Л.А.). Начиная с 1939 года на кафедре общей гигиены стали преподавать новые разделы: военную гигиену, гигиену труда и общую эпидемиологию. Постепенное расширение учебной, научной и педагогической деятельности кафедры вызвало увеличение числа сотрудников. В это время в штате состояло 3 доцента (Колосков И.Н., Сыркин Л.А., Исаев Н.С.); 7 ассистентов (Васильевская О.В., Дмитровский А.А., Лизгунова А.В., Хлебников П.В., Найдёнов И.К., Иванов И.И., Васильева А.В.) и 4 аспиранта (Попова Л.С., Баранова А.М., Рахимова Р.М., Рохлина С.Р.).

(1870–1951)

Гигиенист, доктор медицины (1898), профессор (1918), академик АМН СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1940). Заведующий кафедрой гигиены 2-го МГУ (затем — 2-го МГМИ) в 1924–1951 гг. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1944) и медалями.

В 1938 г. была утверждена должность второго профессора, на которую избрали профессора Александра Алексеевича Хрусталева, работавшего на кафедре до 1954 г. Под руководством Н.К. Игнатова и А.А. Хрусталева сотрудники кафедры выполнили большое количество научных работ по различным разделам гигиены. Многие из них были представлены в виде докторских и кандидатских диссертаций, а также научных статей. В частности, была проведена экспериментальная проверка метода Варта-Пфейфера по определению жесткости воды, а также возможности применения индоловой пробы для определения кишечной палочки в воде. Выполнялись также исследования в области гигиены питания: была установлена оптимальная температура принимаемой пищи для больных с различной патологией; разработаны гигиенические нормативы и изучены пищевые свойства ряда продуктов; разрабатывались методы консервирования продуктов питания.

В начале Великой Отечественной войны многие ассистенты и аспиранты кафедры ушли на фронт. В 1941 г. 2-й МГМИ был эвакуирован в г. Омск, где коллектив кафедры гигиены продолжил работу. Находясь в эвакуации, профессор Н.К. Игнатов перестроил систему преподавания курса гигиены и способствовал формированию собственной кафедры гигиены питания при Омском медицинском институте. В 1943 г. по возвращении из г. Омска кафедра развернула педагогическую и научную деятельность на своей прежней базе. За большие научные заслуги в развитии гигиены Н.К. Игнатов был избран академиком АМН СССР (1944 г.).

В 1952 г. после трагической гибели Н.К. Игнатова (1951 г.) кафедру возглавил член-корреспондент АМН СССР, заслуженный врач РСФСР, почетный член Чехословацкого медицинского общества им. Я. Пуркинье, профессор Николай Николаевич ЛИТВИНОВ, заведовавший кафедрой до 1959 г.

В развитии научно-исследовательской работы на кафедре в этот период следует отметить роль второго профессора А.А. Хрусталёва – крупного специалиста в области гигиены питания. Им проведены серьёзные научные исследования химического состава различных пищевых продуктов, положенные затем в основу ряда нормативных рекомендаций, а также работы по изучению пищевых отравлений. Его перу принадлежит большое число научных работ и учебных пособий, среди которых – «Пособие к практическим занятиям по гигиене» (1962 г.), а также «Учебник пищевой санитарии». В 1954 г. профессор А.А. Хрусталёв оставил кафедру в связи с избранием его на должность заведующего кафедрой гигиены питания 1-го МГМИ им. И.М. Сеченова.

В начале 50-х годов научным руководителем студенческого научного кружка (СНК) стал заведующий кафедрой профессор Литвинов Н.Н. Студенты-кружковцы вместе с сотрудниками кафедры занимались научной работой по актуальным проблемам гигиены питания, пищевых отравлений, гигиены детей и подростков, гигиены атмосферного воздуха, радиационной гигиены. Так, под руководством доцента 2 ММИ им. Н.И. Пирогова М.А. Пинигина (затем – д.м.н., профессор) член СНК, студент 4 курса лечебного факультета Ю.П. Пивоваров (1959 г.) провел изучение радиоактивной загрязненности воды и донных отложений московских водоемов. Радиоактивность водных объектов оказалась на 1-2 порядка выше по сравнению с ранее выявленными величинами. Исследования проводились в период наиболее интенсивных атмосферных и наземных испытаний ядерного оружия в США и в СССР.

В последующие годы научная работа сотрудников кафедры касалась широкого круга гигиенических проблем, в частности было изучено значение зелёных насаждений на больничном участке (Н.И. Зольникова), влияние воздушных ванн на организм ребенка дошкольного возраста (Н.Г. Прокофьева), проведена гигиеническая оценка детских садов, расположенных в многоэтажных жилых зданиях (Ван Цзинь-Цзян). Доцент О.В. Васильевская изучала эффективность применения ультразвука и токов высокой частоты для обеззараживания воды и молока. Ассистент В.К. Кузьмина разработала гигиенические требования к условиям обогрева строительных рабочих. Эта тема в дальнейшем её развитии была представлена в докторской диссертации. Аспирант Г.И. Сидоренко (впоследствии – заведующий кафедрой) провёл большую и актуальную работу по исследованию пылевой и бактериальной загрязнённости атмосферного воздуха г. Москвы на различных высотах. Аспирант Р.Ф. Афанасьева (затем – заведующая гигиенической лабораторией Института швейной промышленности) изучила ионный состав воздуха жилых и общественных помещений при различных системах вентиляции. Аспирант Г.И. Бондарев (позднее – профессор, заведующий отделом Института питания АМН СССР) разработал весьма актуальную тему о влиянии некоторых инсектицидов на растительные пищевые продукты. Были изучены также гигиенические свойства хлопкового масла (аспирант Н.К. Бабаходжаев, позднее – заведующий отделом гигиены питания Ташкентского НИИ гигиены), свойства и влияние на липидный обмен человека пищевого кукурузного масла (А.А. Величко), установлено действие различных методов кулинарной обработки на сохранность йода в пищевых продуктах (И.Н. Гончарова).

(1893–1971)

Гигиенист, заслуженный врач РСФСР (1941), член-корреспондент АМН СССР (29.01.1960), заведующий кафедрой гигиены 2-го МГМИ в 1952–1959 гг. Награжден орденами Ленина (1951), Красной Звезды (1943), Знак Почета, медалями.

В 1959-1960 гг. кафедрой (по совместительству) руководил профессор - Андрей Сергеевич АРХИПОВ. Ему принадлежат около 70 научных работ по вопросам промышленной токсикологии и гигиены труда в химической промышленности.

В 1960 г. на должность заведующего кафедрой после демобилизации был избран профессор Владислав Акимович СПАССКИЙ. Будучи крупным специалистом в области общей и военной гигиены, он написал более 100 научных работ, в том числе, ряд монографий. Большое прикладное значение имеют его работы по гигиеническому обеспечению высотных полётов.

В эти годы произошло изменение преподавательского состава кафедры: приступили к работе бывшие аспиранты (Г.И. Сидоренко, А.А. Величко, М.А. Пинигин), а также З.П. Барляева, Н.Б. Кричагина, М.М. Гасилина, О.Э. Гоева и другие. Молодые и энергичные сотрудники кафедры значительно расширили диапазон методической работы на кафедре. Так, впервые в СССР кафедра разработала дифференцированную программу по общей гигиене для студентов педиатрического факультета.

В 1963 г. заведующим кафедрой общей гигиены избрали воспитанника кафедры доцента Геннадия Ивановича СИДОРЕНКО, а в 1968 г. после защиты докторской диссертации Г.И. Сидоренко стал профессором.

Являясь одновременно руководителем крупного научно-исследовательского института (с 1967 года – директор НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР и заведующий кафедрой по совместительству), Г.И. Сидоренко постепенно перестроил научную работу сотрудников кафедры, направив их силы на решение актуальных проблем, имеющих большое народно-хозяйственное значение: профилактика пищевых отравлений, вызываемых условно-патогенной группой микроорганизмов, и особенности гигиены труда подростков на промышленных предприятиях.

На кафедре была создана хорошо оснащенная современным оборудованием санитарно-микробиологическая лаборатория. Кафедра стала одним из центров в этой области исследований и установила прочные научные связи с другими учреждениями, работающими в области санитарной микробиологии. Были изучены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, лабораторной диагностики и профилактики пищевых отравлений, вызываемых Сl.perfringens (Л.С. Зиневич) и Bас.cereus (Л.П. Сазонова, А.И. Сидоренко).

В порядке шефской помощи сотрудники кафедры (Пивоваров Ю.П., Шикалов Г.М., Зиневич Л.С. и другие) неоднократно выезжали в г. Тамбов для проведения учебных семинаров, практических занятий и чтения лекций работникам санитарной службы. Кроме того, аспирантам кафедры вменялось в обязанность чтение популярных лекций по гигиене на различных предприятиях и в учебных заведениях г. Москвы. В частности, студентам-первокурсникам в начале учебного года с целью введения в специальность, читалась лекция по гигиене умственного труда (Р.С. Волкова). В лекции приводились, среди прочих, данные студенческой поликлиники о заболеваемости студентов, полученные при диспансерных обследованиях в начале и в конце периода обучения в ВУЗе. На третьем году обучения все аспиранты приобщались к учебному процессу – готовили и проводили занятия в студенческих группах под контролем доцентов кафедры с обязательным последующим разбором ошибок и недочетов.

В связи с увеличением числа обучаемых на кафедре студентов за счет открытия очно-заочного отделения, преподавательский штат кафедры вновь пополнился. На кафедре в этот период работали: З.П. Барляева, А.А. Величко, Ю.П. Пивоваров, Н.Г. Прокофьева, М.М. Гасилина, Е.Н. Ковальчук, пришедшие из 1-го Медицинского института Л.А. Липаткина, B. Ф. Малыгина и выпускники института – А.Д. Дериглазов, Р.С. Волкова, Л.С. Зиневич, Л.II. Сазонова.

(1926–1999)

Доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР (1975), заведующий кафедрой общей гигиены 2-го МГМИ им. Н.И. Пирогова в 1964–1972 гг. За заслуги перед Родиной награжден двумя орденами Трудового

Красного знамени (1981 и 1986) и рядом боевых медалей. Заслуги Г.И. Сидоренко перед мировой наукой отмечены «Золотой медалью г. Парижа» (1987) и «Золотым диском Американского географического института» (1996).

В 1943 г. добровольно вступил в Советскую Армию. Во время Великой Отечественной войны в качестве командира противотанкового орудия участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Демобилизовался по ранению в декабре 1946 г. В 1953 г. окончил лечебный факультет 2-го МГМИ и поступил в аспирантуру кафедры общей гигиены (1953–1956). Кандидатская диссертация «Гигиеническая характеристика бактериального аэропланктона атмосферного воздуха крупного города (г. Москва)». Ассистент (1956–1959), доцент (1959-1964) кафедры общей гигиены 2-го МГМИ. Одновременно — заместитель декана лечебного факультета (1957–1960), затем — декан МБФ (1965–1967) 2-го МГМИ. В 1967 г. был назначен директором Института общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН СССР, но продолжал заведовать кафедрой по совместительству.

Докторская диссертация «Гигиенические аспекты проблемы пищевых отравлений, вызываемых Clostridium perfringens» (1968).

Г.И. Сидоренко — автор около 450 опубликованных работ по различным вопросам общей гигиены, улучшению подготовки студентов медицинских институтов, рационализации подготовки санитарных врачей, экологии и др.

Под его руководством защищено около 30 докторских и более 20 кандидатских диссертаций.

В 1972 году кафедру возглавил выпускник 2-го Медицинского института, воспитанник кафедры, молодой профессор – Юрий Петрович ПИВОВАРОВ, который бессменно руководил коллективом на протяжении 43 лет.

В последующие годы Ю.П. Пивоваров был избран членом-корреспондентом РАМН (1986 г.), затем академиком РАМН (2005 г.), а в 2014 г. Юрий Петрович стал академиком РАН. В 1996 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

На кафедре постоянно проводилась большая методическая работа, особенно интенсивно развернувшаяся в течение в конце 90-х и в начале 2000-х гг. В результате в значительной степени усовершенствована система обучения студентов. Кафедральный коллектив разработал и издал утвержденные Минздравом России унифицированные программы по гигиене для педиатрических факультетов (1970, 1978, 1987, 2000); программы по гигиене для лечебных факультетов (1986, 1992); участвовал в создании межкафедральной программы экологического образования в медицинских вузах (1994, 2002) и межкафедральной программы по преподаванию в медицинских вузах вопросов профилактической медицины (2002). Впервые был введен междисциплинарный экзамен «Профилактическая медицина», в котором принимали участие 11 кафедр профилактического направления.

В 1982 году кафедра гигиены вместе с другими подразделениями факультета переехала в новое здание на ул. Островитянова. Большие просторные учебные комнаты, хорошо оборудованный научный блок способствовали развитию творческого потенциала сотрудников кафедры.

Сотрудниками кафедры в этот период было подготовлено более 20 учебников и руководств. К ранее изданным и широко применявшимся долгие годы в процессе преподавания гигиены в средних и высших учебных заведениях пособиям «Начальный курс гигиены для средних учебных заведений» (Диатроптов П.Н., 1918); «Методы санитарно-гигиенических исследований» (Игнатов Н.К., 1938); «Руководство к практическим занятиям по гигиене» (Хрусталев А.А., 1945) добавлен ряд новых современных изданий: «Гигиена окружающей среды» (Пивоваров Ю.П. и др., 1978); «Общая гигиена» (авторский коллектив, 1991); «Руководство к практическим занятиям по гигиене» (Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э., Величко А.А., 1983); «Тропические болезни» (авторский коллектив, 1984); «Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека» (Пивоваров Ю.П.,1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2010); Short textbook of Hygiene and ecology учебник для студентов, использующих английский язык в качестве языка-посредника (Пивоваров Ю.П., Аль-Сабунчи А.А., 1999, 2002); «Руководство к лабораторным занятиям по радиационной гигиене» (Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Шикалов Г.М., 2000); «Экология человека» (Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П., 2001, 2002); «Гигиена и основы экологии человека» (Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С., 2000, 2004, 2006, 2008, 2010); «Радиационная экология» (Пивоваров Ю.П., Михалев В.П.) и др.

До 1982 года кафедра сохраняла прежнюю тематику научных исследований, основным направлением которых являлось выявление малоизученных возбудителей пищевых отравлений человека. Под руководством Ю.П. Пивоварова было начато изучение возбудителей из группы галофильных вибрионов (V.parahaemolyticus и V.alginolyticus). В результате работы группы исследователей было детально изучено распространение микроорганизмов в окружающей среде и продуктах питания, изучены биологические свойства выделенных штаммов, определены условия, способствующие возникновению пищевых отравлений у человека, и разработаны меры профилактики (Ю.И. Григорьев, Е.П. Ермолина, Г.М. Шикалов, М.И. Лапенков, Н.Г. Шавдия).

Многолетний опыт научных исследований в области санитарной микробиологии позволил, в частности, разработать систему кодовой дифференциации санитарно-значимых микроорганизмов, нашедшую свое отражение в ряде монографий: «Методы санитарно-микробиологических исследований объектов окружающей среды» (Пивоваров Ю.П. и др., 1978); «Справочник по санитарной микробиологии» (Пивоваров Ю.П. и др., 1981); «Определитель санитарно-значимых микроорганизмов» (Пивоваров Ю.И., Лапенков М.И., Меренюк Г.Г., 1982); «Микрофлора пищевых продуктов» (Пивоваров Ю.П., Зиневич Л.С., Волкова Р.С., 1989); «Санитарно-значимые микроорганизмы (таксономическая характеристика и дифференциация)» (Пивоваров Ю.П., Королик В.В., 2000); «Микрофлора пищевых продуктов» (Пивоваров Ю.П., Зиневич Л.С., Волкова Р.С., 1989); «Санитарно-значимые микроорганизмы (таксономическая характеристика и дифференциация)», (Пивоваров Ю.П., Королик В.В., 2000), «Экологическая эпидемиология» (Ю.П. Пивоваров, Л.В. Ларцева, 2007).

В последующие годы все больший удельный вес в исследованиях кафедры стали занимать вопросы, имеющие отношение к проблеме антропогенного загрязнения окружающей среды и его воздействия на здоровье населения [3].

Так, в начале 80-х годов, в связи с бурными темпами развития промышленности биотехнологии, пристальное внимание научной общественности было обращено на вопросы безопасности работников биотехнологических производств и населения. На кафедре было налажено всестороннее изучение штаммов-продуцентов, применяемых в качестве бактериальных инсектицидов. Результаты многочисленных исследований позволили установить, что бесконтрольное применение инсектицидов может оказывать неблагоприятное влияние на окружающую среду, вызывая, в частности, нарушение процессов самоочищения почвы и водоемов (К.Н.Дабуров, В.В.Королик, В.М.Остроголовый, М.И.Манаева) и здоровье человека. В дальнейшем были разработаны регламенты применения промышленных микроорганизмов-продуцентов (К.Н. Дабуров, Ю.П. Пивоваров), критерии отбора бактериальных штаммов, предполагаемых к использованию в биотехнологии (Л.И. Мялина), изучены условия труда на предприятиях микробиологической промышленности (В.П. Падалкин, Н.С. Шляхетский); разработаны меры санитарной охраны водоемов в районах с развитой гидролизной промышленностью (А.Н. Литвинцев).

Были изучены вопросы вторичного загрязнения морских вод в районе крупного порта (В.А. Колоденко) и загрязнения рыбной продукции (Л.В. Ларцева), влияния аварийного радиационного фактора обособлено и в комплексе с техногенным химическим загрязнением на формирование здоровья населения (В.П. Михалев). Исследовались нарушения здоровья населения, проживающего в различных экологических зонах Татарстана (А.А. Камалов), в том числе обусловленные применением пестицидов (А.А. Иммамов).

Проводились исследования гигиенической безопасности населения в районах размещения крупных нефтеперерабатывающих комплексов Башкортостана (А.Ф. Аскаров) и сопряженных с ними сельскохозяйственных территорий (А.Я. Шарафутдинов), воздействия электромагнитных полей компьютеров на организм взрослых и детей (И.Е. Чернозубов), были разработаны экспресс-методы гигиенической безопасности среды обитания человека (В.Б. Скачков) и методы алиментарной профилактики рака желудка в условиях многокомпонентного загрязнения окружающей среды (Е.И. Кривицкая). Вопросам безопасности жизнедеятельности населения посвящены и 6 кандидатских диссертаций (В.Л. Курков, Е.Е. Леденцова, С.В. Крупеник, М.Б. Булацева, Г.Б. Еремин, А.Е. Мысякин).

В эти же годы на кафедре выполнялись кандидатские (М.И. Тимерзянов, А.С. Пальцева) и докторские диссертации по разделу медицины труда (А.Д. Трубецков, Е.Н. Ткачук, Г.В. Павлова, В.Н. Беккер, Н.И. Шеина).

Логическим продолжением научной работы кафедры явилось создание в 2009 г. научно-образовательного центра (НОЦ) экологических и гигиенических проблем, руководителем которого стал академик РАМН, профессор Ю.П. Пивоваров. В результате работы НОЦ в течение 2009 – 2011 гг. были разработаны и утверждены Роспотребнадзором предельно-допустимые концентрации (ПДК) для шести штаммов-продуцентов в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населённых мест, а также методические указания по их определению. В последние годы по проблемам антропогенного загрязнения окружающей среды и оценке его влияния на здоровье населения в НОЦ защищены 1 докторская диссертация (Аль Сабунчи Абдул Маджид Али – профессор кафедры, 2011 г.) и 2 кандидатские диссертации: Музахидул Ислам (очный аспирант кафедры, Бангладеш, 2012 г.); Хезам Байдар Али (очный аспирант кафедры, Йемен, 2012 г.).

Студенты-кружковцы, аспиранты и сотрудники кафедры периодически посещали различные производственные предприятия г. Москвы (Останкинский молокозавод, кондитерская фабрика «Красный октябрь, мясокомбинат, фабрика мороженого, хлебозавод, завод безалкогольных напитков и др.), где знакомились с технологическими особенностями производственного процесса, вопросами санитарно-технического устройства и гигиенического нормирования. В программу экскурсий входило также посещение лаборатории предприятия и знакомство с документацией и методиками определения физико-химических и микробиологических показателей качества продуктов питания.

В последние годы (2012–2015 гг.) на кафедре выполнялись научные исследования по разделу «гигиена детей и подростков», направленные на выявление особенностей формирования морфофункциональных показателей современных детей и подростков в связи с усилением влияния вредных факторов внешней среды и появлением новых факторов риска (О.Ю. Милушкина). Изучено также влияние учебных нагрузок на здоровье школьников, получены научные данные о характере и степени влияния профильного обучения в медико-биологических классах на физическое развитие и состояние здоровья старшеклассников, мотивированных на поступление и продолжение учебы в медицинском вузе (З.А. Овчинникова, Л.С. Зиневич, Н.И. Шеина). Установлено несоответствие учебной нагрузки психофизиологическим возможностям школьников медико-биологических классов на этапе завершения обучения в старшей школе. Научно обосновано введение должности психолога в штат школы, осуществляющей профильное обучение.

Ведущими факторами, формирующими физическое развитие современных школьников, являются уровень санитарно-эпидемиологического благополучия учреждения, экологическая обстановка, медико-биологические факторы медико-социальные факторы и образ жизни, в научных исследованиях доказано, что наибольшее влияние на формирование физического развития оказывают продолжительность дополнительных занятий статического характера, время просмотра телевизионных передач, продолжительность ночного сна, ежедневная работа за компьютером, неблагоприятный психологический климат в семье (частота конфликтов), употребление алкоголя. Раскрыты особенности формирования физического развития детского мигрантного населения в современных условиях мегаполиса Москвы и научно обоснованы подходы к оценке физического развития детей-мигрантов (Н.А. Бокарева). Результатом выполнения вышеперечисленных исследований стала защита двух докторских (О.Ю. Милушкина, 2014; Н.А. Бокарева, 2015) и одной кандидатской (З.А. Овчинникова, 2015) диссертаций. Материалы исследований были использованы при подготовке санитарных норм и правил, учебно-методических пособий, научных статей и монографий, получено свидетельство на базу данных.

В 2008 году в Университете был открыт стоматологический факультет, куратором была назначена один из самых опытных преподавателей кафедры к.м.н., доцент Р.С. Волкова. В соответствии с учебным планом сотрудниками кафедры была разработана учебная программа по преподаванию гигиены будущим врачам-стоматологам, в которой были учтены как профилактические вопросы диагностики и профилактики заболеваний полости рта среди населения, так и профилактика профессиональной заболеваемости у медицинских работников стоматологического профиля. В 2010 году было издано учебное пособие по практическим занятиям для студентов стоматологического факультета (методические разработки, ситуационные задачи, тестовые задания). В 2013 году переработанные в соответствии с требованиями ФГОС материалы вошли в учебник «Гигиена» и «Руководство к лабораторным занятиям по гигиене для студентов всех факультетов».

В 2009 году в РНИМУ им Н.И. Пирогова создается фармацевтический факультет, его куратором становится профессор кафедры, доктор биологических наук Н.И. Шеина.

В соответствии с ФГОС ВПО студентам этого факультета предстояло овладеть на кафедре двумя дисциплинами: «Основы экологии и охраны природы» (в первом семестре) и «Общая гигиена» (в третьем семестре).

В связи с тем, что материал первого семестра относится к циклу математических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин, предварительно была проведена большая учебно-методическая подготовка лекционного материала и разработка тем практических занятий для будущих провизоров. Однако, к большому сожалению сотрудников кафедры, с 2016 года дисциплина «Основы экологии и охраны природы», способствующая воспитанию грамотного и бережного отношения человека к окружающей среде, была исключена из программы подготовки специалистов – провизоров.

В третьем семестре в преподавании «Общей гигиены» были выделены 3 основных раздела: коммунальная гигиена, гигиена труда и гигиена аптечных учреждений и химико-фармацевтических предприятий. Первые два из них традиционно входили в курс преподавания гигиены для студентов всех факультетов Университета и требовали только творческой доработки.

Содержание третьего раздела, специфичного для фармацевтического факультета, вызвало необходимость подготовки специальных лекций по гигиенической оценке условий труда в аптечных пунктах, контрольно-аналитических лабораториях, на аптечных складах и предприятиях химико - фармацевтической промышленности. Кроме того, были разработаны практические задания для студентов по гигиенической оценке благоустройства, планировки, условий труда и профессиональных вредностей на указанных предприятиях, а также вопросы тестового контроля и темы рефератов для самостоятельной работы.

Внедрение новых образовательных стандартов привело к необходимости расширения преподавания гигиены на медико-биологическом факультете. Высокий уровень подготовки и узкая специализация студентов-биофизиков и биохимиков потребовали специального подхода к разработке практических занятий, с чем блестяще справляется куратор медико-биологического факультета опытный преподаватель к.м.н., доцент Л.И. Мялина.

В 2015 г. Ю.П. Пивоварову присвоено звание «Почетный профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова», он оставил заведование кафедрой, перейдя на должность профессора, а заведующим кафедрой, пройдя конкурсные испытания, была назначена доктор медицинских наук, доцент Милушкина Ольга Юрьевна.

На кафедре ведется преподавание на лечебном, педиатрическом, медико-биологическом, фармацевтическом и стоматологическом факультетах. В общей сложности в течение 2-х семестров обучение проходят около 2000 студентов. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в медицине привело к внедрению на кафедре балльно-рейтинговой системы (БРС). В настоящее время полностью сформированы модульные занятия со студентами лечебного, педиатрического, медико-биологического и стоматологического факультетов. На занятиях проводится онлайн-тестирование, заполняются электронные журналы, рассчитывается рейтинг студента. С введением БРС сотрудниками кафедры проведена большая работа по разработке тестовых вопросов к каждому занятию, а также для модульного и итогового (экзаменационного) контроля.

C 2010 г. научно-исследовательская работа студентов на кафедре активизировалась вследствие повышения интереса учащихся 2–3 курсов к проблемам профилактической медицины, а также благодаря развитию современных компьютерных технологий и широкому использованию возможностей интернета.

Прочитать о научной работе кафедры сегодня и в историческом разрезе можно в моногорафии "Профилактическое направление в подготовке врачей в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова: история и современность" / Ю.П. Пивоваров и др. М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2018. — 128 с. ISBN 978-5-88458-401-3.