Кафедра химии ЛФ

История: кафедра общей и биоорганической химии лечебного факультета

Кафедра общей и биоорганической химии (ОБОХ) образовалась в 1988 г путем слияния двух химических кафедр: кафедры бионеорганической и биофизической химии, возглавляемой до этого в течение 17 лет профессором А.С. Ленским, и кафедры биоорганической и биофизической химии, возглавляемой до этого в течение 15 лет профессором Ю.И. Бауковым. Вновь образованную кафедру ОБОХ до 2011 г возглавлял профессор Ю. И. Бауков. С 2011 г кафедрой химии, объединенной с кафедрой ЭТХ МБФ, заведует доктор химических наук В. В. Негребецкий.

Кафедра общей химии

История химических кафедр нашего университета начинается значительно раньше организации медицинского факультета Московских высших женских курсов (МВЖК). Еще в 1893 г. профессором кафедры химии физико-математического факультета Московских коллективных курсов был избран А.Н. Реформатский. С этого времени и следует начинать историю кафедры общей и биоорганической химии нашего ВУЗа.

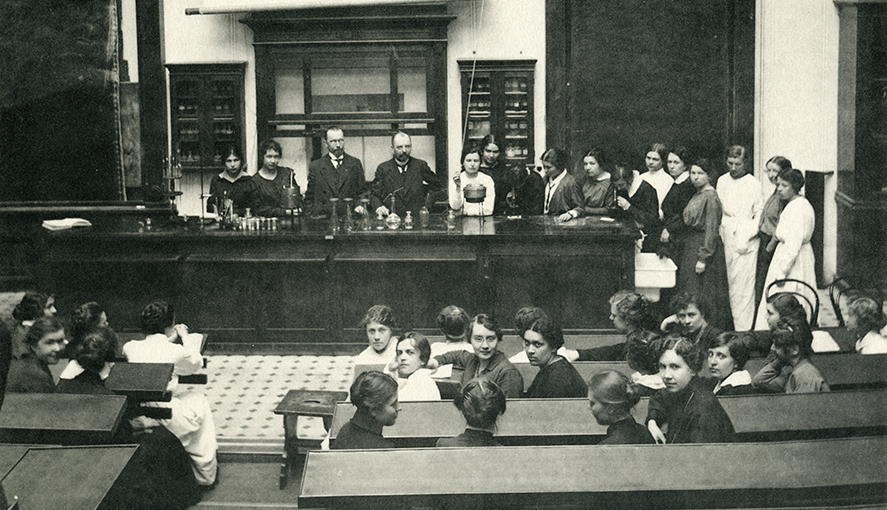

В 1900 г. Московские коллективные курсы были преобразованы в МВЖК. Проведенная реорганизация не отразилась на преподавании химических дисциплин. Профессор А.Н. Реформатский по-прежнему читал курс общей химии слушательницам физико-математического факультета МВЖК. В 1906 г. в составе курсов появился медицинский факультет. Это сразу нашло отражение в преподавании химии. Вместо небольшого курса общей химии, который читался слушательницам физико-математического факультета, студенткам медицинского факультета требовались значительно более широкие и глубокие знания по химии. А.Н. Реформатский проделал большую работу и затратил много энергии и сил для организации на новом факультете занятий по всем разделам химии – неорганической, аналитической, органической, физической, коллоидной. Его блестящие лекции с демонстрацией тщательно продуманных и эффектных опытов собирали огромное число слушательниц не только медицинского, но и других факультетов.

Кафедра органической химии

Кафедра органической химии МВЖК была основана в 1907 г. Первым ее заведующим был профессор (впоследствии – академик) Н.Д. Зелинский, который руководил этой кафедрой с 1907 по 1912 г. Кафедра в то время имела одного ассистента. С 1912 г. по 1925 г. кафедрой органической химии заведовал профессор (впоследствии – академик) С.С. Наметкин, а с 1925 по 1930 г. – профессор Я.И. Михайленко.

Кафедра аналитической химии

С 1910 г. на МВЖК работала кафедра аналитической химии, которую возглавлял профессор А.М. Беркенгейм. Тогда эта дисциплина считалась совершенно второстепенной для будущих врачей.

Однако профессор Беркенгейм сумел создать увлекательный курс, привлекший внимание студентов-медиков к изучению химии. Он был первым из ученых мира, кто начал преподавать химию на основе электронной теории

строения материи, ввел в практику целый ряд понятий, которые в настоящее время вошли во все без исключения химические учебники. После 1917 г. он способствовал введению курса физической и коллоидной химии в учебные

планы всех медицинских вузов страны. При организации 2-го МГУ Беркенгейм возглавил кафедру синтетических лекарственных средств. Преподавание на кафедре велось для студентов как химического, так и медицинского

факультетов.

В 1918 г. МВЖК были реорганизованы во 2-й Московский государственный университет. Кафедрой неорганической химии продолжал заведовать А.Н. Реформатский. Заведующим кафедрой общей химии вновь организованного в 1930 г. 2-го МГМИ стал профессор А.М. Беркенгейм. На кафедре велось преподавание неорганической, аналитической, органической, физической и коллоидной химии. Под руководством A. M. Беркенгейма сотрудники занимались получением новых лекарственных веществ (атофан, новокаин, дионин, кумарин и др.) и внедрением методов их получения в промышленность. Это освободило страну от необходимости импорта этих лекарств.

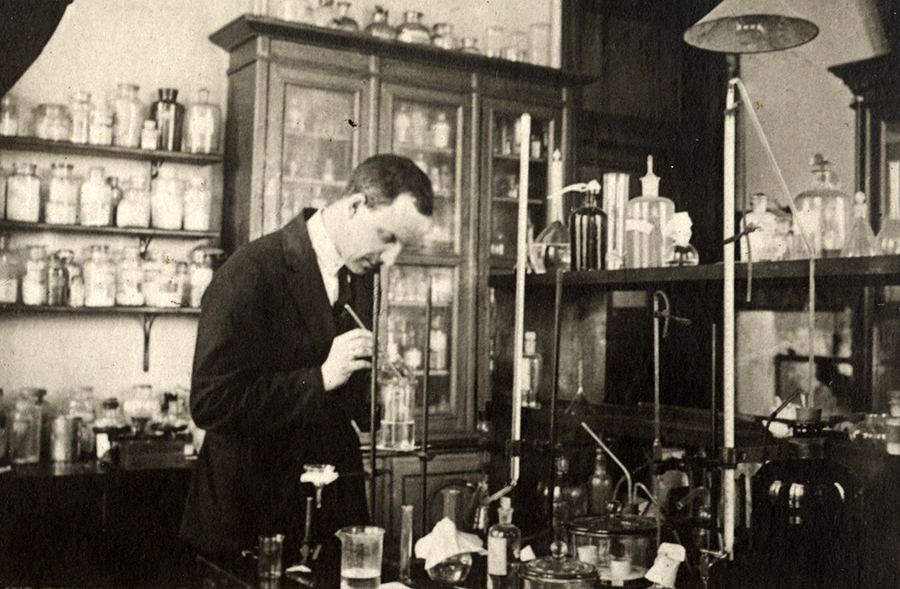

Много сил и внимания кафедра общей химии уделяла учебно-методической работе. С 1931 г. по 1939 г. преподаватели кафедры составили практикумы по неорганической, аналитической, физической и коллоидной химии. В 1937 году закончилось строительство главного учебного корпуса 2-го МГМИ на М. Пироговской улице и кафедра общей химии получила специально оборудованные химические лаборатории для учебного процесса и научной работы.

В 1930 г. кафедра органической химии 2-го МГУ – 2-го МГМИ была объединена с кафедрой биологической химии под руководством профессора Б.И. Збарского.

В 1939 г. после смерти A.M. Беркенгейма заведующим кафедрой общей химии 2-го МГМИ был избран один из крупнейших химиков-органиков нашей страны В. М. Родионов и курс органической химии с кафедры биологической химии был передан на кафедру общей химии. Он возглавлял кафедру до 1943 г. За время работы В.М. Родионова во 2-м МГМИ вышло в свет "Руководство к практическим занятиям по органической химии" (1941), выдержавшее несколько изданий, составленное преподавателями кафедры под его редакцией, было опубликовано большое число работ, посвященных синтезу и изучению свойств b‑аминокислот и других биологически важных соединений и защищено 8 кандидатских диссертаций.

В 1943 г. кафедра общей химии 2-го МГМИ была разделена на кафедру общей химии (неорганическая и аналитическая химия) и кафедру органической химии (органическая, физическая и коллоидная химия). Заведующим кафедрой органической химии остался В.М. Родионов. На должность заведующего кафедрой общей химии была избрана доктор химических наук, профессор Екатерина Александровна Никитина – крупный специалист в области гетерополисоединений. Их синтез и изучение свойств стали основным научным направлением кафедры до 1957 г. Кроме работ в области гетерополисоединений на кафедре исследовалось окисление аммиака в водных растворах озонированным кислородом. Это направление было темой кандидатской (1947) и затем докторской (1962) диссертации Станислава Иосифовича Папко, бывшего заведующим кафедрой в 1957–1971 гг после ухода Е.А. Никитиной на пенсию.

С.И. Папко принимал активное участие в разработке программ по химическим дисциплинам для студентов медвузов и был председателем медицинской секции Объединенного научно-методического совета по преподаванию химии в не химических институтах MB и ССО СССР и РСФСР. С 1971 г. кафедрой общей химии (1971–1988) руководил профессор Анатолий Степанович Ленский (1910–2004).

В 1953–1954 учебном году практикум по качественному анализу, а в 1958–1959 и практикум по количественному анализу, которые в то время занимали существенное место в программе медицинских вузов, были переведен на полумикрометод, что позволило сократить расход реактивов практически в 10 раз и значительно сократить время, затрачиваемое студентами на проведение анализа. Используя накопленный опыт преподавания качественного анализа по полумикрометоду, сотрудники кафедры составили "Руководство к практическим занятиям по качественному полумикрохимическому анализу" (1959).

Отметим, что в 1959–1960 учебном году были полностью обновлены лекционные демонстрационные таблицы, для изготовления которых были привлечены профессиональные художники-графики. В 1965–1966 учебном году в аудитории № 1 главного корпуса на М. Пироговской улице начала действовать светящаяся "Периодическая система элементов Д.И. Менделеева" (2.5 × 2.5 м). Каждая клетка этой таблицы была оборудована электрической лампочкой, которая могла загораться по ходу лекции. В то время подобные таблицы имелись лишь в нескольких институтах Москвы.

В 1965 – 1966 учебном году к неорганической и аналитической химии, изучаемым на кафедре, добавилась физическая химия. Это потребовало большого труда от всех преподавателей. Были заново составлены методические разработки для преподавателей, обновлена аппаратура студенческого практикума, в значительной степени обветшавшего и устаревшего. Были приобретены современные pH‑метры со стеклянным электродом, позволившие проводить часть лабораторных работ на вполне современном уровне. Помимо отмеченных основных направлений работы кафедры было сделано и многое другое. Например, демонстрации опытов на лекциях, методика преподавания на вечернем факультете.

С 1954 г. после смерти В. М. Родионова кафедру органической химии возглавляли профессор Н. С. Дроздов (1954–1961), доцент В. В. Монбланова (1961–1963) и доцент А. И. Машенцев (1963–1965). В 1965 г. дисциплины, изучаемые на кафедре, опять были переданы на кафедру биохимии.

В 1968 г. вновь воссозданную кафедру органической, физической и коллоидной химии возглавил доцент, кандидат химических наук Василий Антонович Руденко (1968–1973). После 1973 г. этой кафедрой (1973–1988) стал заведовать профессор, доктор химических наук Юрий Иванович Бауков, ученик академика А.Н. Несмеянова и профессора И.Ф. Луценко, работавший до этого в МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1982 в связи с существенным изменением содержания обучения обе химические кафедры изменили свое название: А.С. Ленский стал заведовать кафедрой бионеорганической и биофизической химии, а Ю. И. Бауков – кафедрой биоорганической и биофизической химии. Такое усиление "биологизации" ("медицинизации") химических дисциплин потребовало тщательного отбора содержания обучения и соответствующего методического обеспечения. Были написаны принципиально новые учебники: "Введение в бионеорганическую и биофизическую химию" (А.С. Ленский, 1989 г) и "Биоорганическая химия" (Н. А. Тюкавкина, профессор, зав. кафедрой органической химии 1-го ММИ, и Ю.И. Бауков, 1985, 1991 и 2004 гг). Помимо этого, двумя кафедрами было издано более 20 методических пособий и указаний для студентов. Отметим из них три оригинальных пособия "Биофизическая химия", посвященных различным разделам курса, написанные профессором И. В. Колосовым (1982, 1983, 1984 гг).

В студенческий практикум были введены новые, часто оригинальные задачи, например, измерение окислительно-восстановительных потенциалов систем биологического значения (пируват-лактат, хинон-гидрохинон) и влиянию на их величины рН растворов, "Ферментативное разложение перекиси водорода", где в качестве фермента использовалась каталаза, содержащаяся в крови собак. Раздел "Термодинамика" был насыщен биохимическими реакциями, в частности, сопряженными реакциями с участием реакции гидролиза АТФ.